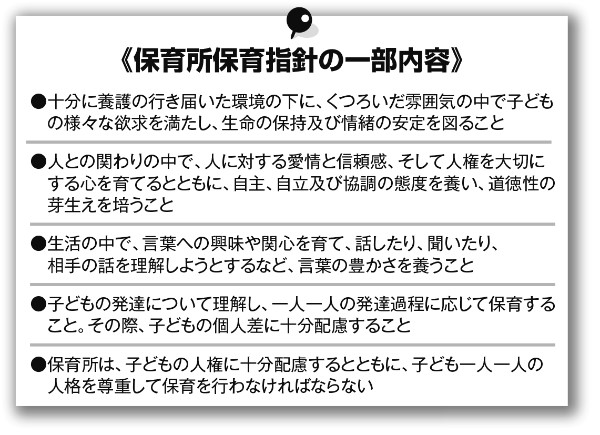

この指針に反していないかと冷静に質問すれば、根拠ある正当なクレームとなる

待機児童が大きな社会問題となっているが、どんどん保育所を増やしていくことで新たな問題が浮上するという指摘も。最近も、東京・練馬の保育所で生後6か月の男の子が亡くなる痛ましい事故があった。過去5年間でも、虐待やわいせつ行為、重大事故を起こす保育所が相次いでいるのだ。最悪の場合、死亡に至るケースもある。

保育園は通い始める前も、通ってからも、慎重に見極めていく必要がある。入園はしたものの、送迎時に交わす保育士とのやりとりや、子供の様子などで気になることが出てきたらどうすべきか。弁護士の寺町東子さんに“円満な対処法”を聞いた。

「まずは、担任の保育士や園長に話を聞きましょう。最初から相手に非があると決めつけず、“子供がこう言っているのですが?”と事実確認をします。事実であれば“どういう意図でされたのですか?”と理由を聞き、反応を見ます。

この過程でごまかそうとしている、かみ合わないなど違和感があれば要注意。また、答えの内容が、発達心理学や保育のセオリーに照らして“根拠”がなければ、改善を求めてもいいでしょう」(寺町さん、以下「」内同)

その“根拠”とは、保育所なら「保育所保育指針」、認定こども園なら「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」で得られる。厚労省や内閣府のHPで全文ダウンロードが可能だ。

例えば、給食を完食するまで遊べず、強制的に食べさせられていることに苦情を言ったら、それに対し保育士が“小学校までには時間内に食べられるようにならないと、お子さんが困るんです”と回答した場合。

「施設は、指針や要領に則って保育をしなければなりません。その話を聞く限り、子供一人ひとりの食の量、苦手な食材などの個性や、子供ゆえの見通しの悪さへの配慮がみられません。指針では、一人ひとりに配慮しつつさまざまな食材や調理形態に慣れ、食事を楽しむこととされています。こうした根拠に基づいて、改善を求めれば普通は対処してくれます」

クレームを受け、施設側が保育士の配置やローテーション、保育方法を変えるなどして対応してくれればいいが、何も変わらないなら、保育所にある父母会(保護者会)や行政機関など下記の相談窓口に相談を。第三者機関から指導が入ることでようやく対応する園も多い。

※女性セブン2018年10月25日号