かつての東京五輪をめぐっても様々な論評があった

毎日新聞17日付の投書欄には「ほしい余裕とユーモア 悲壮感ぬぐえぬ日本選手」という見出しが。茨城県の公務員の男性(40)が、外国の選手は明るくスポーツを楽しんでいる様子なのに、日本選手は悲壮感が漂っていると嘆いています。「それは日本国民が、あまりにも多くの期待を選手たちにかけているかもしれない」とも。その後、選手自身や応援する側の意識は多少は変わったのか、あるいは根っこは変わっていないのか……。

すぐ横には、東京都の大学教授(72)の「入賞者インタビュー 外国選手無視は失礼」という投書が。重量挙げで三宅義信選手が金メダルを授与されて表彰台から降りてきたときに、マイクを持って近づいてきたアナウンサーが、銀と銅の選手をほぼ無視して「三宅選手一人を相手に大声をはりあげての、ありったけの賛辞」を贈っていた光景を批判しています。57年たった今回も、同様の光景はさんざん繰り広げられていますね。

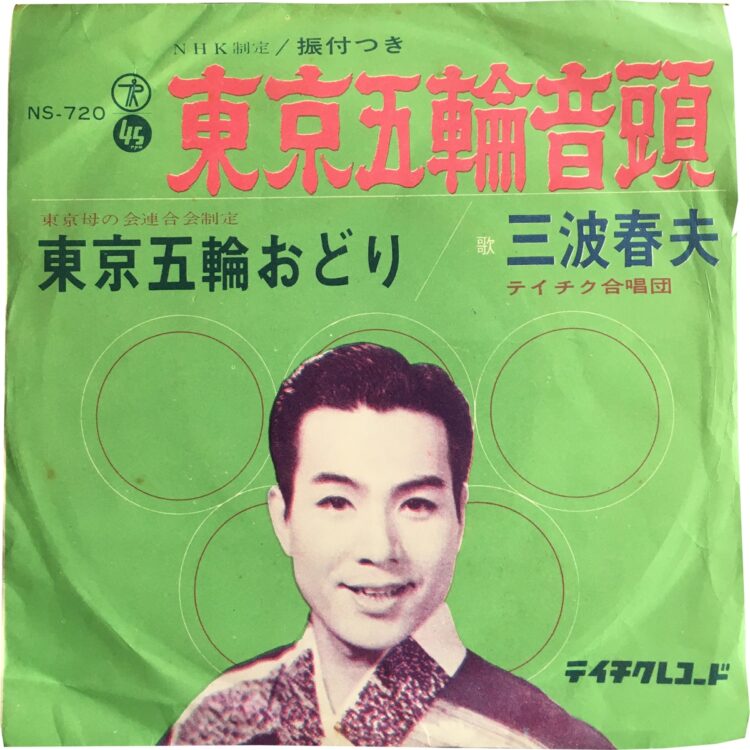

そのほか朝日新聞10月13日付の投書欄では、東京都の主婦(33)が「東京五輪音頭」について、「オリンピックの感覚であるところのきびしさ、スピード、清新、知性が私には感じられない」「さながら江戸末期を感じさせるような時代感覚」と辛らつに評しています。今回も歌詞と振り付けをリメイクした「東京五輪音頭‐2020‐」が制作されました。お元気なら90歳になってらっしゃるこの主婦は、ニューバージョンの「東京五輪音頭」を聞いてどんな感想を抱いたでしょうか。

閉会式が行われた10月24日には、毎日新聞が夕刊で「外国人がみた東京大会」という座談会を掲載。「文句なし世界最高 日本の底力に敬意」「責任みごと果たし“世界は一つ”実現 組織、運営のすばらしさ」といった絶賛の見出しが躍ります。どの参加者も発言の端々に「日本がここまでするとは思わなかった」という驚きがにじみ出ています。

批判を探してせっせと新聞をめくりましたが、今回とは違って、厳しい声はほとんどありませんでした。開催が近づくまでは「まだまだ貧しい今の日本でオリンピックをやる意味があるのか」といった議論もあったようですが、いざ始まったらそういう声は消し飛んだようです。そういうところは、今回にも通じる日本の伝統芸と言えるかも。

余談ですが、衝撃的だったのが毎日新聞10月16日付に掲載された某洋酒メーカーの広告。「オリンピック必携語集」と題して、見開き両面にわたって紙面の下3分の1に、カルタ風のレイアウトでイラストが並び、日本語と英語、フランス語が並んでいます。「トイレはあちらです」「いい試合でした」といった無難な会話例の中に混じっていたのが、「トルコ風呂に案内しましょう」というフレーズ。イラストではバーのカウンターで小柄なニッポン紳士が、隣りの鼻の大きい大柄な外国紳士に微妙なにやけ顔を見せています。

当時のジャパニーズビジネスマンは、外国からのお客様をおもてなしするシチュエーションに備えて、そういった言葉を覚えておくのが「たしなみ」とされていたのでしょうか。今、同じ広告を出したら、間違いなくたいへんなことになってしまいます。今回、もっとも強烈に「時代の変化」を感じた紙面でした。

ちなみにですけど、前回の「東京オリンピック1964」の閉会式が行なわれた翌日、当時の池田勇人首相が「病気療養に専念するため」に退陣を発表します。札幌五輪が行なわれた1972年は佐藤栄作首相が、長野五輪が行なわれた1998年には橋本龍太郎首相が、それぞれ退陣しました。いや、だからなんだということではありません。あくまでそういうジンクスがあるというだけの話です。