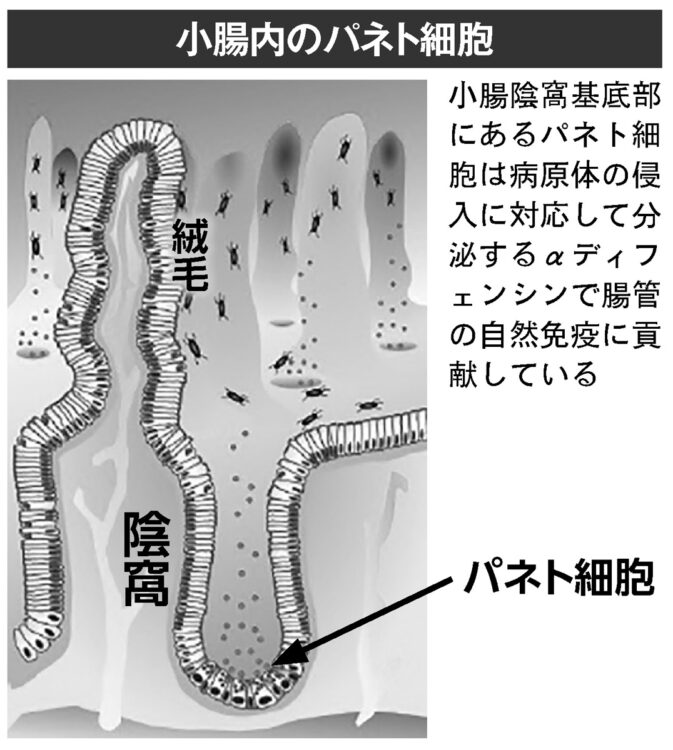

小腸内のパネト細胞

特筆すべき点はマウスを使用した研究で、αディフェンシンは病原菌を殺すが、ヒトと共生している常在菌は殺さないという選択的制御を行なっているのが判明したことだ。

「腸内細菌叢の乱れは病気発症リスクを高めるため、αディフェンシンの量を適正に保てば病気予防に繋がります。先頃、研究室で抗体を作り、αディフェンシンの定量検査ができるようになりました。量の検査が行なえるようになると腸内細菌叢の予測もできます。現在は自宅で簡単に検査できるような簡易検査キットの開発にも着手しています」(中村准教授)

最近ではαディフェンシンの量を調べることで、うつ病や加齢による免疫低下のメカニズムもわかってきている。

取材・構成/岩城レイ子

※週刊ポスト2022年2月18・25日号

中村公則・北海道大学大学院先端生命科学研究院准教授