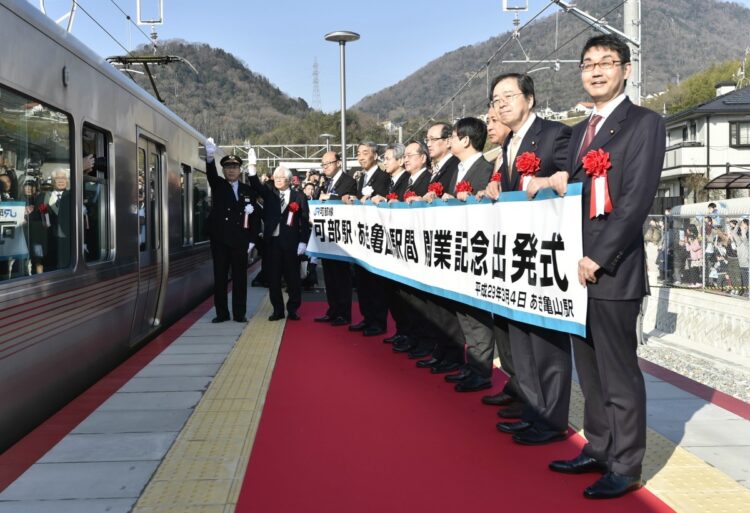

2017年3月4日、JR可部線延伸区間の新駅「あき亀山駅」で行われた出発式。左端から出発合図を出す貞本鉄富駅長ら(時事通信フォト)

鉄道事業者にとって、混雑することは経営収支面から喜ばしい話ではある。他方、あまり混雑しすぎても、鉄道会社は問題を改善するように迫られる。コロナ前まで、鉄道事業者はもっぱら求められていたのは、混雑を緩和することだった。

しかし、混雑の緩和と一口に言っても容易ではない。近年、運転士不足が叫ばれて久しいが、運転士はすぐに育成できない。また、輸送力増強のために多くの車両を揃えなければならないが、増備した車両は朝夕の通勤ラッシュのためだけに使用されることになる。昼間帯の混雑率が高くない地方都市の路線において、これらは余剰になってしまう。車両の増備や新造は、莫大な費用が必要になるから簡単に決めることはできない。

そうした事情を抱えるため、これまで鉄道事業者は混雑対策には決して積極的とは言えなかった。利用者が減少しているコロナ禍で、奇しくも鉄道事業者は”密”回避が喫緊の課題になり、それが混雑対策を焦眉の急にさせた。

渡り線活用で混雑緩和

コロナ禍でも地方都市は自動車への依存度が高いままだが、県庁所在地の市街地では通勤・通学需要を支えるのは主に鉄道やバスといった公共交通だ。

「コロナで観光客需要は大幅に減りましたが、通勤・通学需要は特に変化はありません。熊本市電では、以前から通勤・通学時間帯の混雑が深刻化していました。それらの対策を講じなければなりませんでした」と話すのは熊本市交通局運行管理課の担当者だ。

熊本市電は、熊本駅前(田崎橋)―健軍町(けんぐんまち)のA系統と上熊本―健軍町のB系統の2路線を運行。このうち、辛島町―健軍町間はA・B両系統が重複して走っている。

「朝のラッシュ時、東端の始発となる健軍町から多くの利用があります。始発となる健軍町で満員になることもあり途中の電停からでは乗車できない、つまり乗り残しといった事態が起きています。熊本市電では2024年度から大型の新車両を導入する予定にしていますが、それまで混雑を放置できません。その対策として、4月11日からJR豊肥本線との乗り換え需要がある新水前寺駅前―辛島町と神水交差点―辛島町の区間運転を実施することにしました。これにより、ラッシュ時は3分間隔の運行でしたが、2分間隔での運転が可能になります」(同)

A・B両系統とも区間運転が実施されるのは朝の7時30分~8時30分までの間で、その時間帯にも当然ながら上熊本や熊本駅前(田崎橋)まで運行する電車もある。

こうした柔軟な対応ができるのは、辛島町・新水前寺駅前・神水交差点に渡り線が設けられているという配線構造によるところが大きい。辛島町・新水前寺駅前・神水交差点の渡り線は、車両故障といった緊急時に使用されるもので普段は使用されないという。今回の区間運転は、渡り線を活用するという発想の転換で混雑緩和へと寄与することになった。

鉄道事業者はコロナ禍が長期化し、設備投資への資金的な余裕はなくなっている。それでも私たちの暮らしを支えるため対策を練っている。鉄道事業者たちは舞台裏で知恵を絞り、少しでも快適な鉄道を目指した奮闘がつづく。