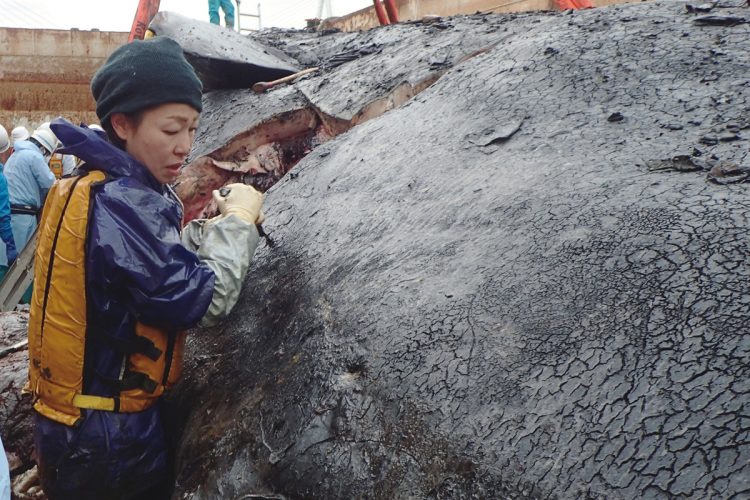

調査のために淀ちゃんの皮を剥ぐ。国立科学博物館の田島木綿子研究員いわく「タイヤのゴムを素手で剥がすような力仕事」だという(写真提供/田島木綿子)

では、外洋に投下された淀ちゃんの死骸は今後、どうなるのだろうか。

「普段は栄養の少ない深海生態系にとって、15メートル級のクジラが沈んでくるのは2000年分の食糧が空から降ってくるようなものです」

そう解説するのは海洋研究開発機構で深海生物を研究する藤原義弘研究員だ。

「よって、淀ちゃんの周りには様々な深海生物がどっと集まり、“大宴会”が今も続いているでしょう。深海は生物の数は少ないのですが、種類は非常に多様です。淀ちゃんを調査すれば数十種類の新種が発見されてもおかしくありません」

深海は柔らかい堆積物の広がる平らな場所だ。そこにクジラの骨のような「硬い基質」が現われると、それを足掛かりにしてイソギンチャクやウミユリの仲間なども定住するという。クジラの周囲に生まれるこの深海生物の集まりは「鯨骨生物群集」と呼ばれる。

死骸が骨になっていくプロセスは「腐肉食期」「骨侵食期」「化学合成期」などのタームがある。最初は深海性のサメやコンゴウアナゴなどが集まり、1年も経てば肉は全て食いつくされる。その後、ホネクイハナムシの大群が骨に群がり、骨から栄養素を摂取する……といった具合だ。

興味深いのは、そうして残ったクジラの骨や周辺の堆積物から発生する硫化水素が、深海生物が生息地を広げる鍵になっているという仮説があることである。

「代表的な動物の一つにハオリムシ、チューブワームとも呼ばれる生物がいます。口も肛門も消化管も持たないハオリムシは、自ら作った細い筒から真っ赤なエラを出し、硫化水素や酸素を吸収して生きています」

ハオリムシは海底から300℃を超える熱水が噴き出す極端な環境に生息する。しかし、なぜそのような生物が深海の様々な場所に勢力を広げられたのか。

「クジラの死骸が『ステッピング・ストーン』(飛び石)の役割を果たしてきたのではないか、という仮説があるんですね。熱水の近くにクジラが落ちれば、幼生の一部がたどり着ける。そして、また別のクジラの死骸へと勢力を広げていく、というように。また、熱水と硫化水素という極端な環境に適応する前段階として、クジラがそれらの生物の進化のきっかけになったとも考えられています」

深海に沈んだクジラは悠久の時の中で生態系の一部となり、新たな世界を海の底に作り出していくわけだ。

取材・文/稲泉連

※週刊ポスト2023年2月24日号

](https://www.news-postseven.com/uploads/2025/05/01/jiji_kyusyakai03-214x142.jpg)