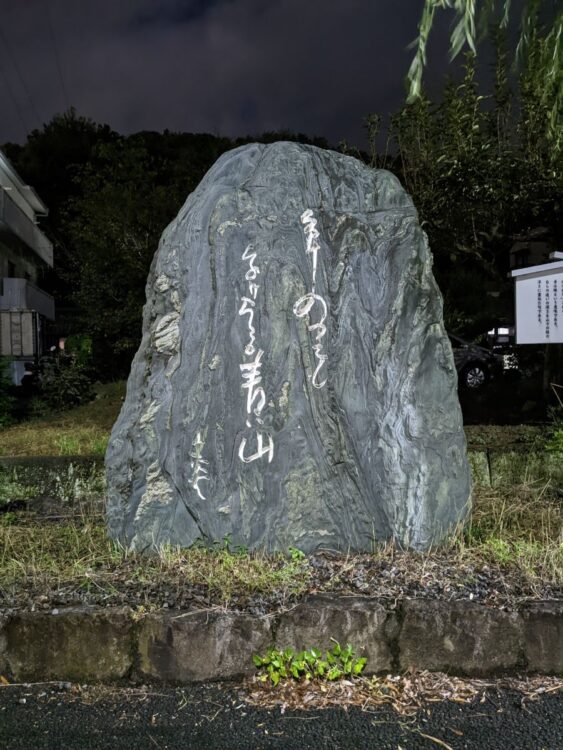

松山市内にある山頭火の句碑の一つ「分け入つても分け入つても青い山」

3年間におよぶ放浪の旅の前と後

「放浪の俳人」とも言われる山頭火は、逃げのびた熊本の地で泥酔して失敗。その後に猛反省し、出家得度した。しかし、山林独居の暮らしに耐えきれず、1926(大正15)年春に、一人で旅に出る。その出発まもない頃に詠んだのが、次の名句である。

「分け入つても分け入つても青い山」 山頭火

〈1926(大正15)年の『層雲』発表句。句の前書に「大正十五年四月、解くすべもない惑ひを背負うて、行乞(ぎょうこつ)流転の旅に出た」とある。4月7日に尾崎放哉が亡くなっており、3日後に山頭火は味取(みとり)観音堂を去り、旅立っている。「多感な戸惑いがちな旅感」といえるものがあり、次第にそれが深まり、深奥の難あるいは疲れの色を帯びてくる。ともあれ放浪一発目のこの句は、かなりロマンチックな、センチメンタルな句と言った方がいい。〉

それから3年におよぶ大放浪を経て、春の熊本に再び戻ってきた山頭火は、こんな句を詠む。旅立ちだけでなく、再会の時もまた、この季節にふさわしい気がしてくる。

「生き残つたからだ掻いてゐる」 山頭火

〈1930(昭和5)年の『層雲』発表句。1929(昭和4)年3月11日に、山頭火は熊本市の額縁店「雅楽多」に戻ってきた。満3年におよぶ大放浪の終わりである。そこには、離縁したサキノが一人息子の健を育てており、彼は翌年の9月9日に第2回の行乞放浪に出るまでここを本拠地に動いている。この句は戻ってきた直後か、その直前につくった句かもしれない。「生き残つた」という言い方にはオーバーな感じがあるが、3年も歩いていると、本当にこんな気持ちになるのかもしれない。〉

自由律俳句だから、ここには季語は入っていない。それでも、そわそわして落ち着かない気分が伝わってくる。それはたしかに春の空気だ。

春に詠まれた自由律の名句は、まだまだある。稿をあらためて紹介したい。

※参考文献/金子兜太・又吉直樹『孤独の俳句 「山頭火と放哉」名句110選』(小学館新書)、村上護監修・校訂『定本山頭火全集』(春陽堂書店)、金子兜太『放浪行乞 山頭火百二十句』(集英社文庫)