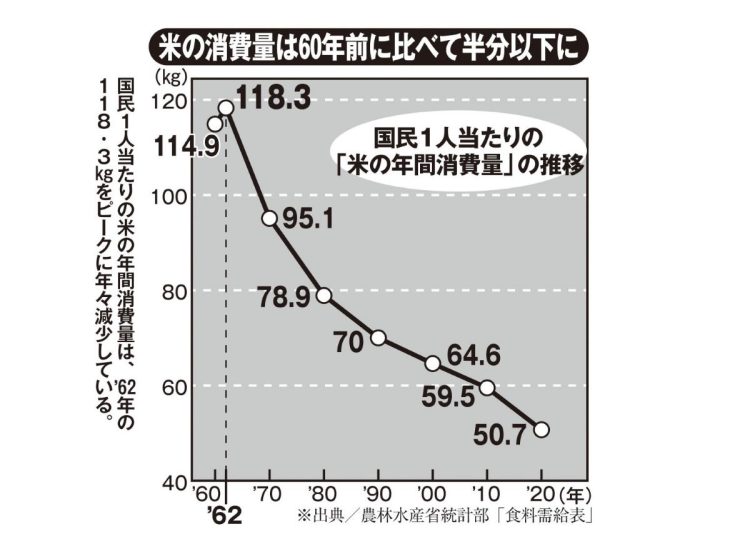

米の消費量は60年前に比べて半分以下に

最近はエネルギー高騰や円安、ウクライナ危機などの影響でさまざまな分野で値上げラッシュが続いており、こうした状況も農家にとっては弱り目に祟り目だ。日本の稲作を守る会の代表で、自身も有機栽培米作りにたずさわる稲葉勇美子さんが嘆息する。

「米の生産量が減って価格が下がるなか、肥料代や農薬代などの資材費が非常に高騰しています。農家がもっとも困るのは、かかる経費が高くなっているのに米の買取額は低いままであること。現状は米1俵作るのに1万6000円ほどの経費がかかっていますが、売価は1万2000円ほどで、国の補助金が出たとしても米を作るほど赤字になってしまいます。

にもかかわらず政府は米の買取価格を抑えたままで、ミニマム・アクセス(日本が海外から最低限輸入しなければならない量)として毎年アメリカやタイなどの米を77万トンほど輸入している。農民に米を作らせない政策をとりながら高い米を輸入する。なんという矛盾でしょうか」

こうした苦境に、「主食米以外」の作物に手を出す農家も増えたという。

「主食米だけでは利益を出せず、家畜の飼料用米やおせんべい、みそなどに使われる加工用米、酒米といった主食米以外の作物を作ることで、国から補助金をもらって生計を成り立たせる農家は少なくありません。それでも収支的に潤うことは難しい状況です」(青山さん)

水田の働きは米を作るだけではない。このまま有効な手を打たず、水田が減り続けていけばさまざまな弊害が出ると稲葉さんが語る。

「水をためることでダムのように洪水や土砂崩れを防止する働きや、地下水を浄化して環境や生態系を維持するなど、多くの役割があります。水田は毎年水を通し続けるからこそ、生き続けるのです。それを一度でも畑にしてしまったら元の水田に戻すのは簡単ではない。多くの農家は水田の多様な働きに愛着を持って懸命に米を作っているのに、減反や買取価格の抑制で、米作りの場や水田そのものを奪われているのです」

日本の米作りはいま、取り返しのつかないほど大きな危機に直面しているのだ。

※女性セブン2023年6月15日号

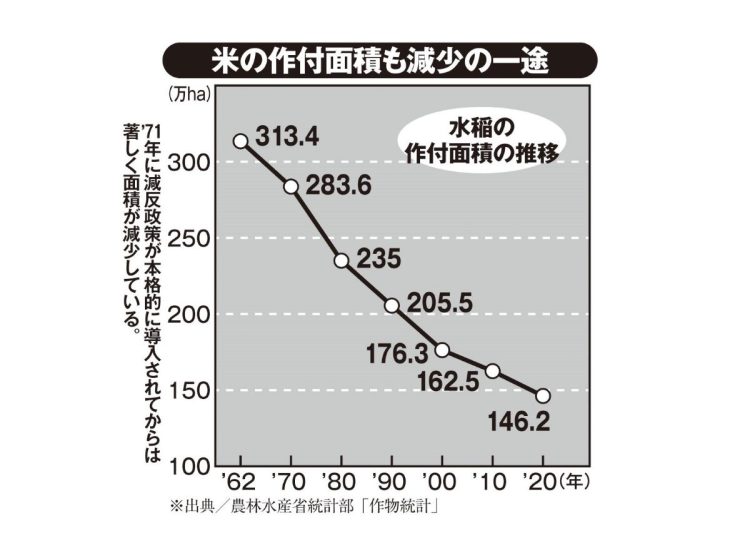

米の作付面積も減少の一途

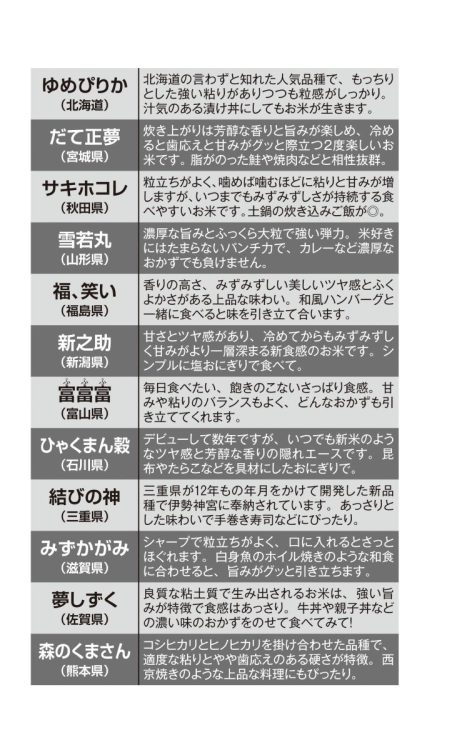

いま食べるべき銘柄米

](https://www.news-postseven.com/uploads/2025/05/01/jiji_kyusyakai03-214x142.jpg)