主人公〈旭〉と〈二階堂さん〉の関係は

ロシアとウクライナの戦争も半年を過ぎ、先月は元首相が演説中に射殺された。〈正直な話、これからどんどん悪くなっていく世の中を黙って見ているなんてうんざりなんだ〉と二階堂さんが言うのも頷けたのだ。

「その時々の事件なんかを書いちゃうのは、編集者時代にノンフィクション担当が長かったからでしょうね。今でも僕はニュースを見ることに人生の大半を費やし、それこそコロナのはるか以前から南極越冬隊よろしく外にもあまり出ない生活を送っている。

それでも作家だから独特の受信機みたいなのがあって、自分以外の人たちの経験とか思念を日々キャッチしてるわけです。その傍受したものを作家として長年培った創作技術の下にちりばめるとこうなるし、特にこの作品は短めなので、全ての要素を理性で紐づけたりせず、むしろ関連性を切っていった。その一見宙ぶらりんで無回収な要素が読む人の経験と響き合ったりもするのが、本来の小説だと思うので」

不幸をも取り込み人生を作り上げる

無粋にも時系列を整理すれば、旭は医療機器会社の営業職を41歳で辞め、7年前にモトキを開業。店名は三鷹で定食屋を営んでいた父〈元基〉に由来し、その父の舌を継ぎながら、旭は店で出すハンバーグとナポリタン以外、料理をせず、家には炊飯器すらないほど。

そこまで彼女が料理を嫌う理由や、9年前、旭と会うなり破格の条件を提示した二階堂さんに見えるという〈黄色い淵〉の正体。また洗車がてら家に泊まるようになった藤光との関係や、親友の〈真由里〉がくれた怪しげな蜂蜜の効能まで、小説家生活23年目の新作はいつになく研ぎ澄まされ、だからこそ混沌としていく。

「例えば家族にも賞味期限はあって当然とか、理性よりも傍受力を駆使し、小説を濁らせると、嘘でも本当でもあるような不穏な感じになっていくんですよね。

それこそ僕は幼い頃から記憶力がよくて、憶えてないふりをしていたくらいなんです。周りが怖がるので。なのに今は自分の人生すら半分忘れながら生きていて、その分、他人の人生の傍受力が高まった気もするし、肉親の自死がどう影響するかとか、昔はみだりに書きたくなかったこともあえて書いている。理由はそういう話が現実にも多いからで、人間はその不幸をも日常に取り込み、人生を作り上げるしかないわけですから」

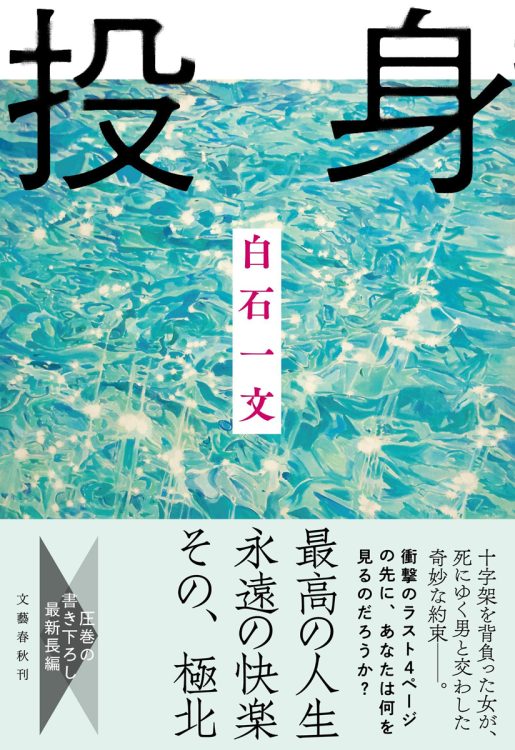

〈衝撃のラスト4ページの先に、あなたは何を見るのだろう〉と帯にあるが、その予想だにしない展開が読みようによっては希望にすら反転し、キラキラ輝き出すから不思議。それがどんな欲望であれ、人が人を嗤い、断罪することは、そもそも誰にもできないはずなのだ。

【プロフィール】

白石一文(しらいし・かずふみ)/1958年福岡県生まれ。早稲田大学政経学部卒業後、文藝春秋社に入社。雑誌編集等に携わる傍ら、2000年に『一瞬の光』でデビューし、その後専業に。2009年『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』で第22回山本周五郎賞、2010年『ほかならぬ人へ』で第142回直木賞。著書は他に『僕のなかの壊れていない部分』『見えないドアと鶴の空』『私という運命について』『火口のふたり』『スタンド・イン コンパニオン』『松雪先生は空を飛んだ』等。170cm、64kg、O型。

構成/橋本紀子 撮影/国府田利光

※週刊ポスト2023年6月30日・7月7日号