「春告鳥」ともいわれるうぐいすの初鳴きも観測対象外になった(写真/AFLO)

幼児・小学生教育の第一人者である教育評論家の石川幸夫さんも「感受性を自分で守ること」の大切さを説く。

「いまは、自然体験をさせようと親が努力する子供と、そうでない子供が二極化しています。コロナの自粛があって大変ですが、自然を経験することは子供の成長にとって、非常に大切です」

石川さんは、五感を研ぎ澄ませることでいまの生活の中でも充分に季節を感じることができると言葉を続ける。

「例えば朝起きて、手や顔を洗ってください。水が冷たくなってきたと感じませんか。春になると、水が少しずつ温かくなってくるのを感じるはずです。ベランダに出て浴びる太陽の光も、夏の暑さから、冬の暖かさへと感覚が変わっているはずです。散歩をしながらキンモクセイの香りを探してみるのもいい」

8才の頃から、小さい季節を見つけては俳句にしている稲畑さんが、頼もしく語る。

「気象庁の観測がなくなるのは残念ですが、季節を感じるあらゆるものがなくなるわけではありません。私たちが実際に肌で感じたものを、もっと大事にすればいいのです。俳句を作る者は、しっかりと季節の推移を残していきますから、気象庁の観測がなくなっても、俳人におまかせあれ(笑い)。

でもそれができるのは、俳人だけではありませんよ。日本人は季節の感じ方に独特な感性を持っているのですから、一人ひとり、誰もが目の前の季節をしっかり感じとればいいのです」

こうした避けがたい変化を受け入れて、誰もが心に俳人を育てること──そうすれば、たとえ四季がなくなろうとも、1000年前と同じ心持ちで生きていけるのではないか。

そして、ありのままを受け入れることでこそ、眼前に横たわる環境破壊や食料危機の大問題に、冷静に対処できるようになるのかもしれない。

※女性セブン2020年12月17日号

寒椿は雪とのコントラストを演出(写真/AFLO)

春の桜餅を楽しみにする人も多い(写真/GettyImages)

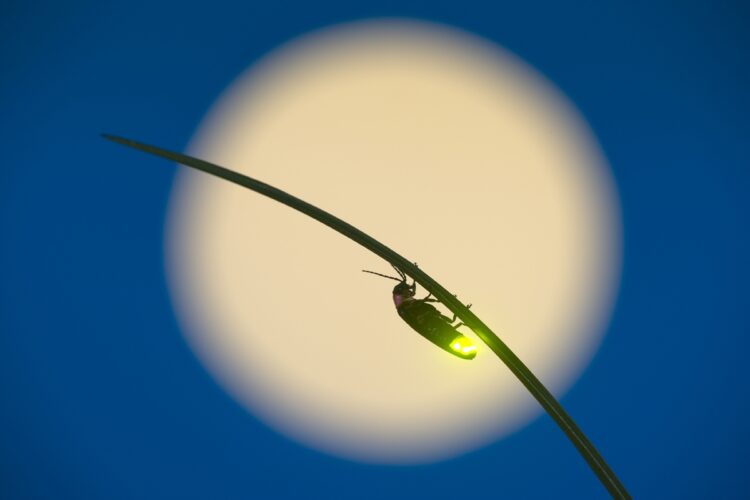

夏の夜(写真/AFLO)