復帰の目処は立っていない

「刑事システムの不備」を補う現象

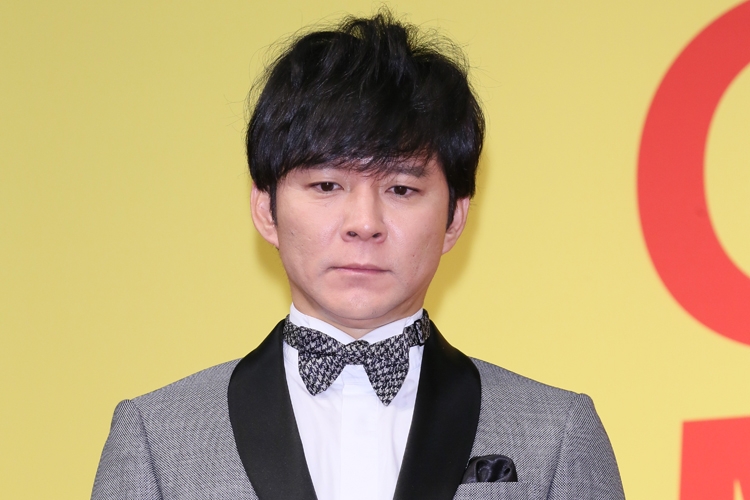

モデルのマリエ(33才)が過去に大物タレントから「枕営業」を求められたと告発し、大きな話題となった。その強要の現場に居合わせたという出川哲朗(57才)は、加担した1人としてバッシングされた。これもまた、キャンセルカルチャーのひとつといえるだろう。

近年、キャンセルカルチャーが社会を動かした最も象徴的な出来事の1つが「#MeToo」運動だ。これにより性的虐待疑惑のあった米映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインが逮捕され、ハリウッドに激震が走った。

キャンセルカルチャーに詳しいニューヨーク在住の文筆家・佐久間裕美子さんはこう言う。

「『#MeToo』は、いままで権力によって守られてきた人たちに、償いを求める声だったはずなのに、『キャンセルカルチャー』という名前がついたことで、声を上げた方が悪いような印象を与えたり、叩かれたりもする。マリエさんの告発も、出川さんがキャンセルされることが正当かどうかを論じる前に、被害者がバッシングされるカルチャーを見直すべきです。

『キャンセルカルチャー』は、刑事システムの不備や欠陥によって加害者が正当な処罰を受けずに守られて、被害者が苦しみ続けるという状況の中から、『社会的制裁を』という弱者側から上がった声がようやくすくわれるようになった結果でもあるのです」(佐久間さん・以下同)

一方で、佐久間さんは日本の「キャンセル」の一部には首を傾げる。

「アメリカで厳しく非難されるのは『加害行為』。セクハラや暴力には厳しいですが、薬物などは自己責任として非難されません。刑事システムでも罰を受けた人を『キャンセル』することは、戻ってきたときの帰る場所や収入を奪うこと。果たしてそれで、問題が本質的に好転するのか疑問です」

キャンセルカルチャーを形だけ取り入れた流行で終わらせず、本当の文化として根づかせられるのか、日本社会の成熟度が問われている。

※女性セブン2021年5月6・13日号