劇画タッチで紹介した「なぜなに学習図鑑シリーズ」

江戸時代から盛んだった本草学の流れと、虫を愛で、飼育する文化。そして明治時代に欧米から導入された、観察重視の理科教育。それらはやがて、日本独特の子供向け図鑑、いわゆる「学習図鑑」として実を結び、新たな進化を遂げる。

「初めて世に出た学習図鑑は、昭和24(1949)年に出版された『学習理科図鑑』(保育社)だと思われます。これは、教育者たちによってつくられました。教科書で紹介できる生き物には限りがあるため、それを補うものとして生まれたのでしょう」

学校教材の補填として教員たちがつくったこの図鑑に、動植物の専門家の監修をつけ、より本格的な学習書籍としてつくられたのが、昭和31(1956)年から刊行が開始された小学館の「学習図鑑シリーズ」─健表紙の文字が赤いことから、通称「赤い図鑑」と呼ばれる。28巻まで刊行され、日本初の大型学習図鑑シリーズとなった。

「記念すべき第1巻は『植物の図鑑』。牧野富太郎がつくっていた『牧野図鑑』という専門書の系譜を汲んだ、詳細な学習図鑑となっています。価格は1冊350円。当時は文庫本が50円前後、新聞の月額購読料が330円だったので、書籍としてはかなり高額だったといえます。それにもかかわらず、この図鑑は飛ぶように売れた。子供たちが待っていたのでしょう」(小学館図鑑担当の北川吉隆室長・以下同)

この『植物の図鑑』の監修者で東京大学教授の本田正次さんは、巻頭言にこう記している。

《植物をよく観察し、よく採集して標本を作り、植物とよいお友だちになることは植物を研究するにあたって一番たいせつなことです。植物とお友だちになるには、まず種類のなまえを知らねばなりません。(中略)正しいなまえをおぼえるようにつとめましょう》

「正しいなまえをおぼえる」。当初、これが図鑑の基本だった。「学習図鑑シリーズ」は1971年、判型やイラストを新しくした「学習百科図鑑シリーズ」として生まれ変わる。黄色の背表紙から、通称「黄色い図鑑」の名で親しまれた。

「創刊以来、“黄色い図鑑〟シリーズは30年近く出版されました。第1巻の『植物の図鑑』は重版70刷、累計約200万部にのぼります」

このシリーズでは、動植物だけでなく、『鉄道 機関車と電車』『エネルギーから原子力まで』などの科学や文明のほか、『人間 心とからだ』といった医学や心理学に踏み込んだものまでつくられた。

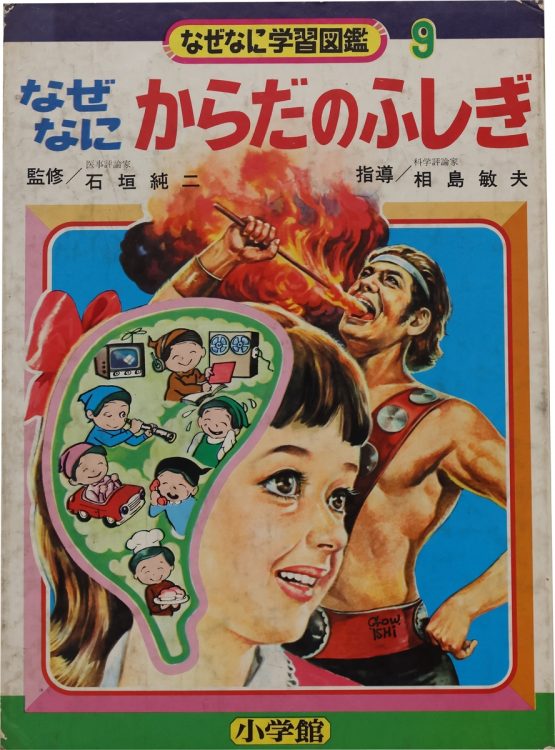

ジャンルが細分化されていき、次々と新しい試みがされるようになったのもこの頃。その中でも“伝説”といわれる図鑑が、「学習百科図鑑シリーズ」とは別の「なぜなに学習図鑑シリーズ」の『からだのふしぎ』だ。