高齢者は「慎重に服用すべき薬」のリスト

同じく高血圧に処方されるインデラルやミケランなど「非選択的β遮断薬」は心拍数を落として血圧を下げる薬だが、効きすぎると脈拍が低下し、呼吸器疾患の悪化や喘息を招くリスクが指摘されている。

バイアスピリン、プラビックスなどの「抗血栓薬」は血液をサラサラにする効果があり、脳梗塞や心筋梗塞などの再発予防にも使われている。

「血液をサラサラにする効果がある半面、止血作用を弱めて、出血を起こすリスクがあります。脳出血や消化管出血を起こす場合があることは知っておくべきです」(谷本医師)

日常的に服用されやすい痛み止めや解熱剤のボルタレンやミリダシンなど「非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)」は胃炎や腎機能低下などの副作用が報告されている。

「痛みや熱の症状に幅広く利用されますが、胃の粘膜を保護する生理活性物質の働きを抑えて、消化管出血や腎障害を起こすことがあります。胃腸の働きが弱まる高齢者は特に服用には十分注意してください」(同前)

「認知症」のリスクも

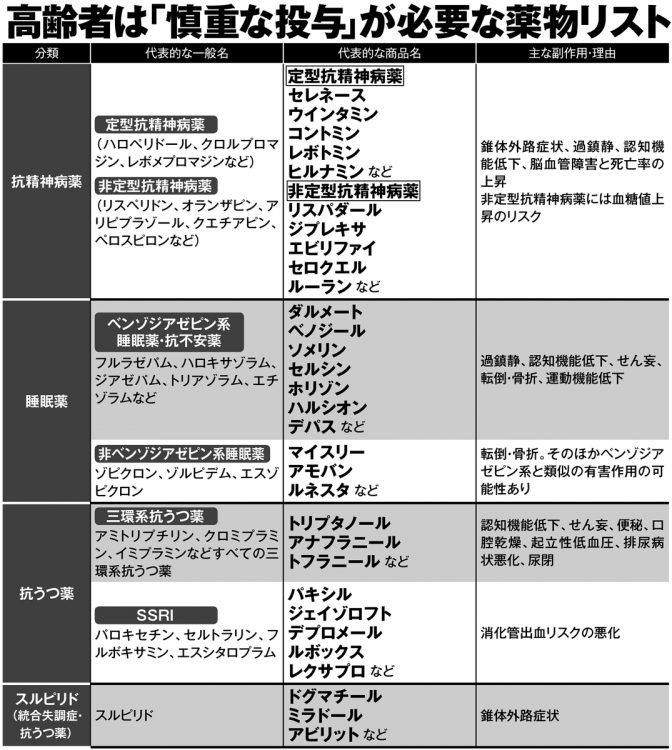

近年は不眠や気分の落ち込みなどで薬を頼る高齢者が少なくない。前出の高瀬医師がとりわけ心配するのが、デパスやダルメートなど「ベンゾジアゼピン系睡眠薬・抗不安薬」だ。

「依存性があるうえ、意識混濁(錯覚や幻覚)などを指す『せん妄』の副作用があります。夜にトイレに行こうとした高齢者がせん妄症状でベッドや階段から転げ落ち、大腿骨を骨折して寝たきりになるといった実例が発生しています。

なかでも認知症の患者は急激な意識障害で搬送されるケースが多いのに、現在も漫然と処方する医師が目立つ。介護する家族も服用に気を配ってほしい」(高瀬医師)