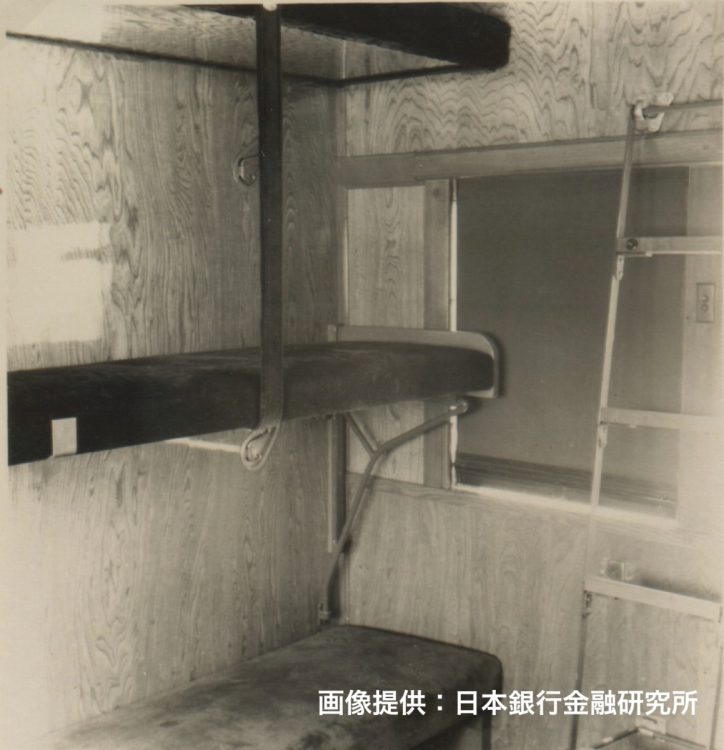

マニ30の車内は警戒にあたる職員や警察官が常駐するため、ベッド、トイレ、洗面所などが完備されていた。

日銀は全国各地の支店へ日本銀行券を輸送するにあたり、2003年度まで鉄道貨物輸送をフル活用していた。その現金輸送列車は、1949年から導入されていた。それまでの輸送体制も多くは秘密にされているが、日銀職員数人がアタッシュケースに現金を詰めて運んでいたとの資料が残されている。

しかし、一般乗客と現金輸送を担当する日銀職員が同じ車両に混乗することは危なっかしい。そのため、専用の現金輸送車両が製造された。専用の現金輸送車はマニ34形という型番だったが、後に改番されてマニ30形となった。そのため、日銀関係者や国鉄関係者からは一般的にマニ30、もしくはマニ車と呼ばれる。

マニ30の「マ」は42.5トン~47.5トン未満という重量区分を示すマで、「ニ」は荷物車を示すニに由来する。英語のマネーから転訛したわけではない。しかし、その語感が似ていることから、マニ30はマネーを意味するという話が一人歩きしていった。

かつての鉄道雑誌でも、マニ30は特にタブー視されていない。そのため、至って普通に掲載されていた。それらの資料を見ると、マニ30の窓は防弾ガラス仕様であるとか、警察官や鉄道公安職員(現・鉄道警察隊)が同乗して警戒にあたっていたという。

しかし、運んでいるモノがモノだけに、日銀や国鉄内部から次第にタブー視されるようになる。また、1968年に東京都府中市で起きた三億円事件も少なからず影響しているかもしれない。いずれにしても、国鉄は鉄道雑誌の各編集部に掲載しないように暗に圧力をかけるようになったといわれる。

こうしてマニ30は、メディアから封印された。そうした背景も憶測が憶測を呼ぶ遠因になった。

時代の流れもあり現金輸送は鉄道から自動車へと移り、2004年に役目を終了。最後まで残っていたマニ30は6両あったが、そのうち1両は北海道小樽市総合博物館に引き取られた。その経緯については、

「日本銀行では、銀行券の輸送に使用してきた貨車(マニ車)の展示を通じ、日本銀行の業務や役割に対する理解を深めていただく観点から、2004年に小樽市交通記念館(現・小樽市総合博物館)に寄贈、展示することとしました」(同)