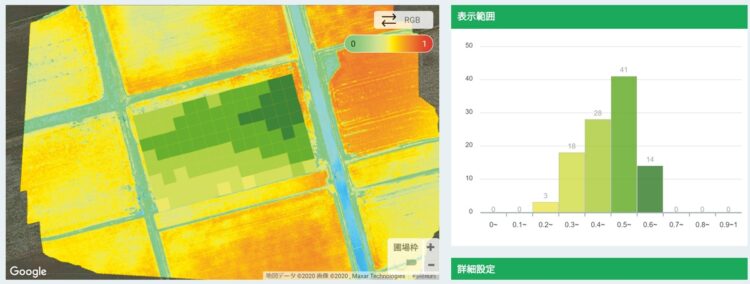

観測データは生育度合別に色分けされ、ひと目で状態を把握(写真提供/オプティム)

オプティムは、自社のAIシステムと、高精度測位システムを実装したドローンとを連携させた。位置設定の誤差は2センチ以内となり、以前なら畑全体に撒いていた肥料や農薬を必要箇所のみ散布。コスト削減と商品価値の向上に繋げている。提携農家が収穫した米は全量をオプティムが買い上げ、出自も育ちも保証する独自ブランド「スマート米」として流通に乗せていく。2021年の新米も、売上は好調だという。

最新鋭の農機具は操作性が飛躍的に向上

ドローンのような新規参入マシンだけでなく、従来のトラクターや田植機にもスマート化の波は押し寄せている。パネル方式で作業を設定できる機種が増え、自動運転と合わせて未熟練者でも操作しやすくなった。タブレットやリモコンで遠隔操作できる無人マシンは、1人で2台を同時に操り、生産性が大幅にアップ。自動運転は夜間の稼働も可能で、多忙な収穫期の深夜に無人コンバインを黙々と走らせる風景が秋の風物詩となる日もそう遠くない。

そもそも、生産者側にとってスマート農業は本当に有益なのか。6年前からスマート農業に挑戦してきた農事組合法人・神崎東部の代表理事、大原弘宣氏はこう話す。

「稲の生育が安定し、かつ経費も削減。台風や冷夏で収量が減っても、スマート農業は常に『儲かる農業』を実現してくれます」