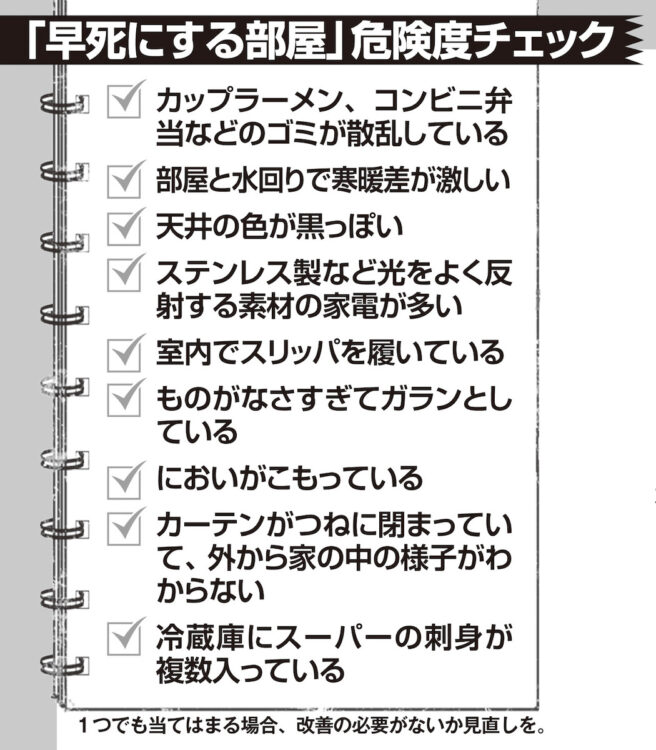

1つでも当てはまる場合、改善の必要がないか見直しを

ただし、床にものが散らかった状態は避けるべき。コンセントの配線や座布団、こたつ布団などは足を引っかけて転倒する危険がある。

「部屋の床が冷たいとスリッパを履きますが、これもNG。スリッパで足がもつれて転倒し、骨折した人を何人も見ました。デイサービスでは、スリッパを履かなくていいように床暖房にしています。できれば自宅の部屋では、靴下で生活しましょう」

悪臭は「無関心」のあらわれ

部屋に入った瞬間の「におい」も判断基準になる。

「換気が面倒になって窓を開けず、体臭や食べ物などあらゆるにおいがこもっている部屋がある。そうした部屋がある家は、家族の介護意識が希薄なことが多い。介護が必要な高齢者を1階の部屋に押し込めて、自分たちはにおいを避けるように2階で暮らしていたりする。トイレに行けない高齢者がペットボトルに用を足すこともあり、ますます悪臭になります」(大軒さん・以下同)

早死にする人と長生きする人の部屋では「ある」ものと「ない」ものが分かれる。

「健康状態が悪い人の部屋には、リクライニングできる介護用ベッドがないことが多い。レンタルの手間や費用を嫌がる家族が多いんです。逆に、元気な人の部屋はテレビがなく周囲の人とのコミュニケーションが盛んです。家族の写真や孫の描いた絵が飾られていることも多く、『孫のために長生きするよ』と前向きになれる部屋になっています」

コロナ禍でなかなか足を運べないかもしれないが、親の住まいを訪れたら、必ず確認すべきが「カレンダー」だ。カレンダーが更新されていなかったり、季節感がない部屋は危険サイン。冷蔵庫に刺身などの生ものがいくつも入っている場合も、認知症状の異変かもしれない。部屋で過ごす時間がどんどん長くなるいま、長生きしたくなる部屋に整えることが、いちばんの健康法だ。

※女性セブン2022年2月10日号