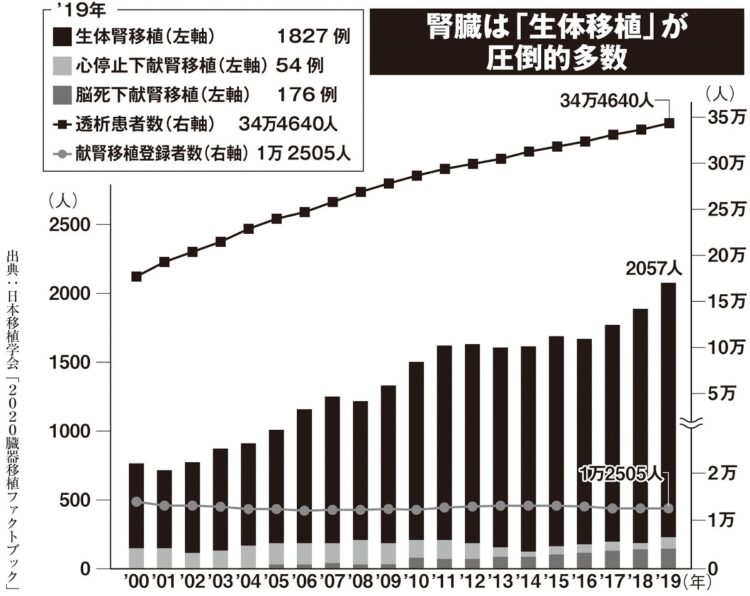

腎臓は「生体移植」が圧倒的多数

生体移植の場合は、ドナーとレシピエントが1つの病院で摘出手術と移植手術をほぼ同時に行い、その病院に所属する移植コーディネーターが手続きや患者のケアなどを担当するのが一般的だ。

老廃物の排出や血圧の調整などを担う腎臓は、人間の腰辺りに左右対称に存在する。1つの腎臓を摘出しても、機能的には余裕があるため、比較的移植しやすい臓器とされる。献腎移植と比べると、生体腎移植は簡単にできるように思えるが、そうではない。湘南鎌倉総合病院院長代行で腎臓病総合医療センター長の小林修三さんが言う。

「まず、生体移植のドナーになれるのは、レシピエントの親族だけです。具体的には、6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族(配偶者の親族)です。生物学的には、たとえドナーとレシピエントの4種類の血液型や6種類の白血球抗原(HLA)が異なっていても薬で調整できるのですが、生体ドナーの条件が厳しく定められているのは、臓器売買のような事態を防ぐため。これは法律で決められており、親族以外が生体ドナーになることはできません」

しかも、親族なら誰でも生体ドナーになれるというわけではない。人によっては、移植手術によって健康を脅かされる可能性があるからだ。

「現在、腎臓移植が必要なレシピエントは、中高年以上であるケースが増えている。そうなると、かつてのように、両親や祖父母といった、患者よりも年長な親族がドナーになるのは難しい。では子供はどうかというと、将来的なリスクや、移植を受けるレシピエント側の心理的な問題があります。

例えば、2002年に自民党の河野太郎議員が、父親の洋平氏に肝臓の一部を移植する生体肝移植を行いました。これは、肝細胞は再生するので、ドナーとなった河野議員に、移植によって将来的に問題が発生する可能性は低いと考えられたため。また、移植をしなければレシピエントが死亡するという状況下だったことも大きな要因だったでしょう。

ところが、腎臓は肝細胞のようには再生しない。また、腎臓は移植しなくても透析治療で生存可能であることからも、将来のある子供から腎臓をもらいたいと考える親は少ないかもしれません」(高木さん)

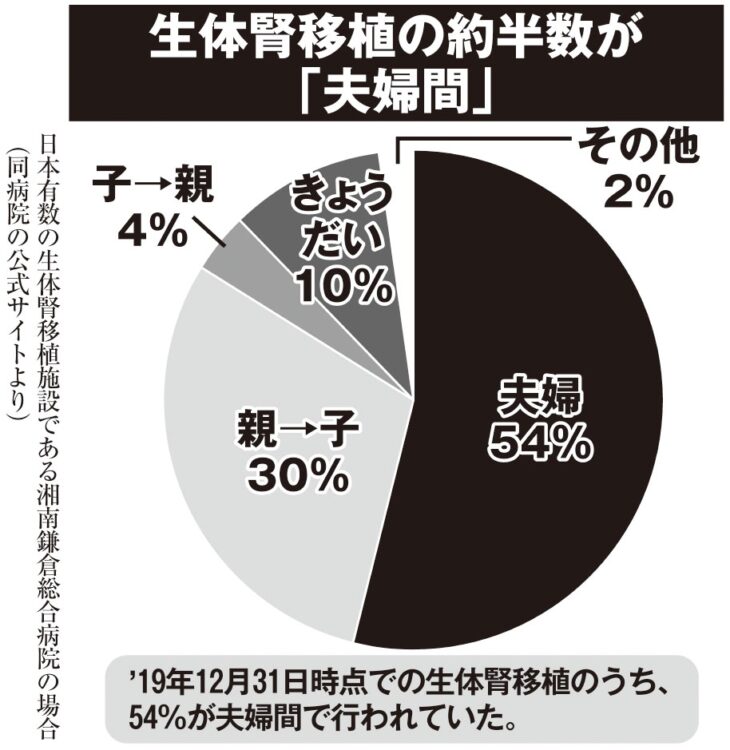

親や子供以外の親族とは疎遠な人も増えているため、結果的に、夫婦間での生体腎移植が増えているということだ。

「夫婦は、心理的な近さに加えて、基本的には年齢が近い。年齢が近ければ、移植する臓器も状態が近いことが多いのです。きょうだいは年齢が近くても仲が悪かったり、きょうだいの夫や妻が反対するケースもある。例えば、兄が妹に腎臓をあげようと思っても、兄嫁が“それでもし、あなたの身に何かあったら、義妹に責任が取れるの?”などと言い出すこともあるのです」(小林さん)

親やきょうだいと一緒に暮らすのは、多くの場合30年前後。一方で、夫婦は50年以上、ともに過ごす。移植後も寄り添えることも、夫婦間の生体腎移植が増えている理由の1つかもしれない。

生体腎移植の約半数が「夫婦間」

※女性セブン2022年3月3日号