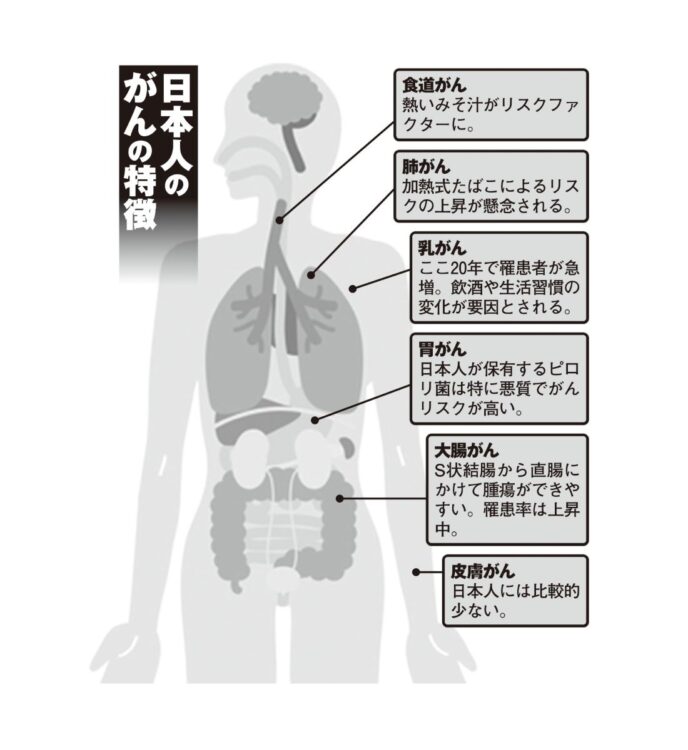

日本人のがんの特徴

肝臓がんと子宮頸がんも、ウイルス感染によって発症リスクが高まる。

「日本ではB型・C型肝炎ウイルスの感染から肝臓がんになる人が多く、肝臓がんの7割に及ぶといわれています。ウイルス肝炎の患者は日本や台湾など東シナ海沿岸に多く発生する一方、欧米では少ない。

子宮頸がんは原因のほぼ100%がヒトパピローマウイルス(HPV)であるとわかっています。日本では検診率が低いうえ、自治体からHPVワクチンの接種を呼びかける積極的勧奨が最近まで控えられていたことも罹患率に影響していると考えられます」(村上さん)

ただし、これらの“感染由来のがん”は今後減っていく可能性が高い。

「胃がんはピロリ菌保有率とともに減少しており、衛生環境が整った現代社会において、今後もその傾向が続くと予想されます。肝臓がんの原因となるウイルス性肝炎も、薬によって治療できる時代になっていることから、減っていくでしょう。子宮頸がんも今年の春からワクチン接種の積極的勧奨が再開されたことにより、罹患率が下がることが予測されます」(村上さん)

大腸がんと乳がんはさらに増える

種類だけではなく、タイミングや、腫瘍ができやすい箇所にも人種差がある。井上さんは日本人の乳がんはピークが2回あると指摘する。

「日本では、30代後半から患者数が増え、40代後半で1度目のピークが来て、閉経後にもう一度増えるという特徴があります。これはアジア諸国でも同様の傾向が見られます。一方欧米では、閉経を境に女性ホルモンのバランスが変化して肥満の影響を受けやすくなるため、罹患率が上がっていく。遺伝的要因や生活習慣などさまざまな要因が考えられますが、まだ多くは解明されていません」(井上さん)

『大腸がんになった人がすぐ読む本』(MM新書)などの著書がある松生クリニック院長の松生恒夫さんは、大腸がんにも特徴があると話す。

「日本人の大腸がんは、肛門に近い部分にある『S状結腸』と『直腸』にできやすいことが知られており、大腸がん全体の約7割がどちらかに該当します」(松生さん)

一方、欧米では上行結腸や横行結腸など大腸の右側にできやすいとされている。

日本人特有の傾向を持つ2つのがんは、今後も増加する可能性が高い。背景には、生活習慣や社会の変化がある。

「大腸がんは40才頃から増加し始め、高齢になるほど罹患率が上がる傾向にあるため、高齢化が進む日本ではさらに増えると考えられる。脂質の高い食事もリスクを上げるため、食生活の欧米化が進む日本では罹患者が増えるのは必至でしょう」(村上さん)