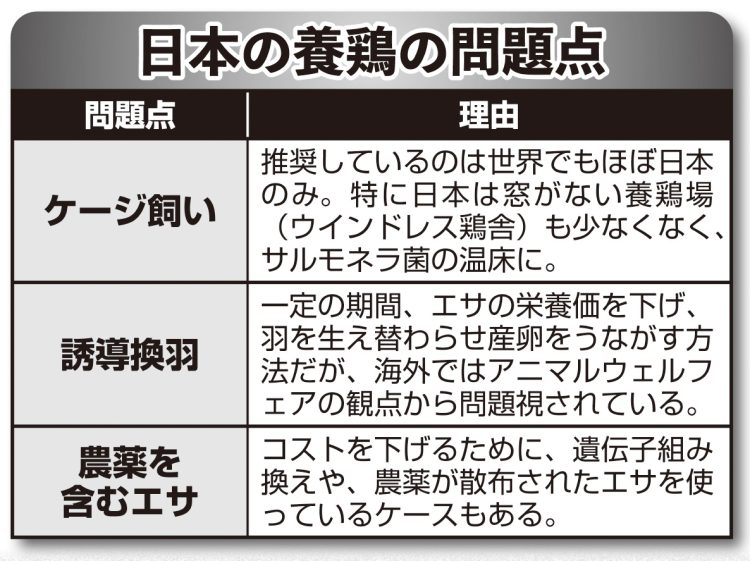

日本の養鶏の問題点は

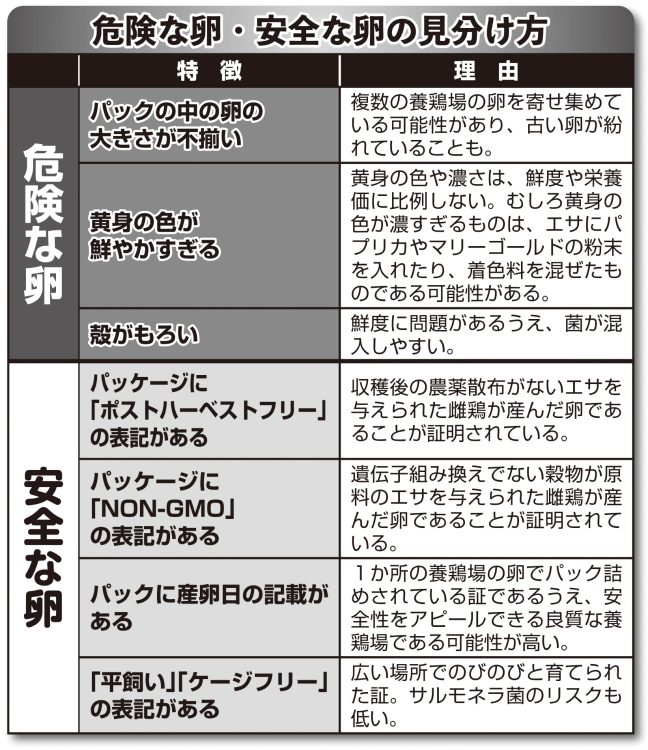

「黄身の色や濃さは、飼料の種類によって変化するため、色によって鮮度や栄養価が変わるわけではありません。採卵鶏の配合飼料の割合は、5割以上が黄色いトウモロコシ。カロテノイド色素が含まれているので、卵の黄身が黄色くなります。むしろ黄身の色が濃すぎるものは、エサにパプリカやマリーゴールドの粉末を入れたり、着色料を混ぜたものの可能性もある。見極めるなら、殻の硬さを確かめるべき。殻がもろい卵は古い証であり、菌も入りやすい。買った卵が帰り道の自転車で割れてしまうなど、もろい卵を扱うスーパーでは買わない方が賢明です」(郡司さん)

卵の生産過程を知ろうとする姿勢も大切にしたい。

「人工的に明かりを作り換気を行う鶏舎のケージで飼われた鶏卵でも、安いから買いたいと思う人もいるでしょう。一方で少し高くても平飼い卵がいいと思う人もいる。価値観は人それぞれですが、農産物ができる過程を知ることで、消費者の選択肢は確実に広がります。ネットで生産者を調べるのもいいですし、卵のパックにQRコードがついていて、スマホで読み取ると生産履歴を確認できるものもあります。一度はチェックしてみてください」(大木さん)

最近は日本でもアニマルウェルフェアの概念が広まり、消費者の意識も高まっている。スーパーでも、「平飼い」や「放牧」と書かれたケージフリーの卵が増えた。アニマルライツセンター代表理事の岡田千尋さんが言う。

「卵の価格が高騰し、ケージフリー卵との価格差が縮まったため、購入のハードルが下がりつつあります。2022年9月には、イオンが平飼い卵を全店舗で売るというリリースを出して話題になりました。養鶏の現状を知って消費者の行動が変われば、生産現場も変わっていきます」(岡田さん)

一人ひとりの意識が変わることこそが、安心安全な卵につながる。卵不足、価格高騰のいまこそ、口にする食品がどう作られているのかを改めて考えるときだ。

※女性セブン2023年3月23日号

危険な卵・安全な卵の見分け方