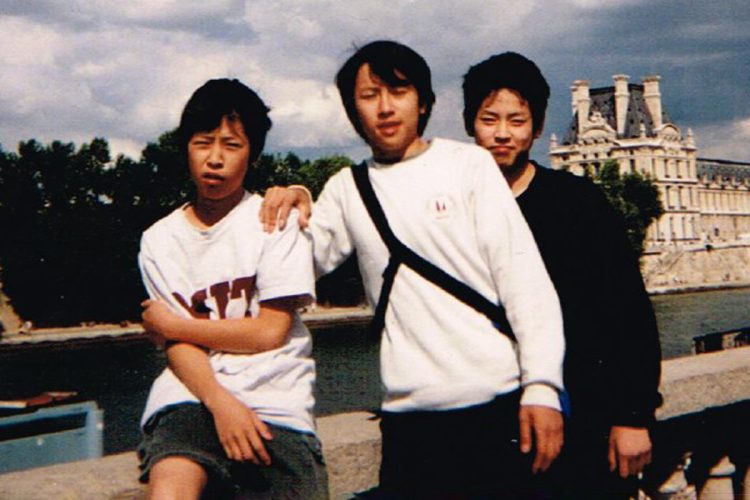

伸さんが16才の頃、家族5人で2か月かけてアメリカ本土、欧州、ハワイを巡った。徹さん主導の珍道中は書籍に詳しく書かれている(パリのルーヴル美術館とセーヌ川を背に。右から、和政さん、泰伸さん、昌則さん/家族提供)

「昨日の授業で、ゲームやクイズをやって負けて悔しいと思ったみたいで、家に帰ってから風呂に貼ってある元素の周期表をずっと見ていました。以前から貼っていても興味を示さなかったのに、楽しかったら、“勉強しろ”とか“覚えなさい”と言わなくても、子どもは勝手に学ぶんですね。そのことに驚きました」

子どもたちから口々に「楽しい!」という反応が返ってきた。

「学校では“勉強しなさい”って言われるけれど、ここでは誰もそんなことを言わない。みんなで楽しんでる」(初めて体験した小学5年生女児)

「学校では正解しか認められないけれど、ここでは自分で考えることを評価してくれる。それがうれしい」(小学校高学年から通っている中学1年生女子)

すでに計6回、探究スペシャルを受けたという小学2年生と3年生の兄弟は、元素の周期表をすべて覚え、みんなの前でそらんじて大喝采を浴びた。「授業は大人にとっても楽しくて、親も子どもと一緒に受けたくて通っている部分もある」と父親は笑う。シンガポール在住の小学5年生のSくんは、最初、探究学舎のオンライン授業を受けて衝撃を受けたのだという。

「塾だって聞いていたから、厳しく教わるんだろうなって思ったら、全然違った。こんなに勉強が楽しいって思わなかったです」

Sくんの家族はすっかり探究学舎の「楽しさ」にハマり、できることならリアルの授業も受けたいと、シンガポールから6時間かけ、スペシャル授業に合わせて長期休暇のたびに帰国している。とはいえ、「楽しい」だけで知識は身につくのか。

「小学4年生と6年生の息子がいます。先日、4年生の息子が手を洗いながら、“H2O”って口にしていたんです。ほかにも言葉の端々に探究学舎で学んだことが出てきます。好奇心の種がまかれたという感じがします」(都内在住の2児の母)

Sくんの母親も、子どもの変化に驚いたひとりだ。

「子どもには、大きな変化がありました。例えば最近、気象の授業で雲を自分たちで作る実験をしたんです。それまでも空の写真を撮ったり、興味はあったようですが、もっと深く、自分で探究していくようになりました。探究学舎の影響で理数系が得意になり、数学を学べる中学校に通いたいと口にしています」

ひとたび探究心に火がつけば、勉強しろと言う必要はないのだ。

まんが/小出真朱 取材・文/角山祥道 取材/伏見友里 撮影/五十嵐美弥

※女性セブン2023年7月13日号