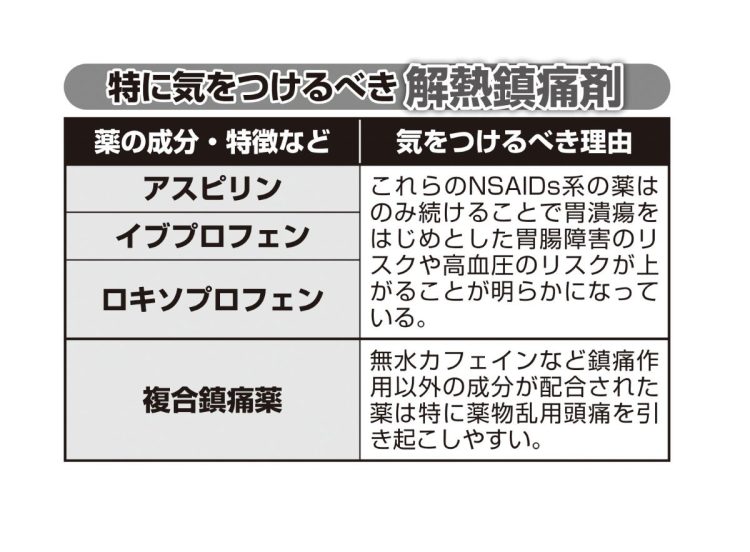

気をつけるべき解熱鎮痛剤

「痛くなる前にのむ」が頭痛を生む

そうした副作用があることを知っていても、鎮痛剤を手放せないと話す人は少なくない。埼玉県在住の会社員・Sさん(40才)もそのひとりだ。

「片頭痛持ちで生理痛も重い私は1年間で換算したら2日に1回は鎮痛剤のお世話になっているのではないかと思います。一度、頭痛があまりにひどくて会社を早退してから、『痛くなったらどうしよう』という不安が生じて、大事な会議やプレゼンの前には痛くなくてもお守りのような気持ちでのむようになり、さらに量が増えました。気持ちは落ち着くけれど、絶対に体によくないですよね。

実際、薬をのんでいるのに頭痛はどんどんひどくなっていく。どこかでやめないと、と思っているのですが……」

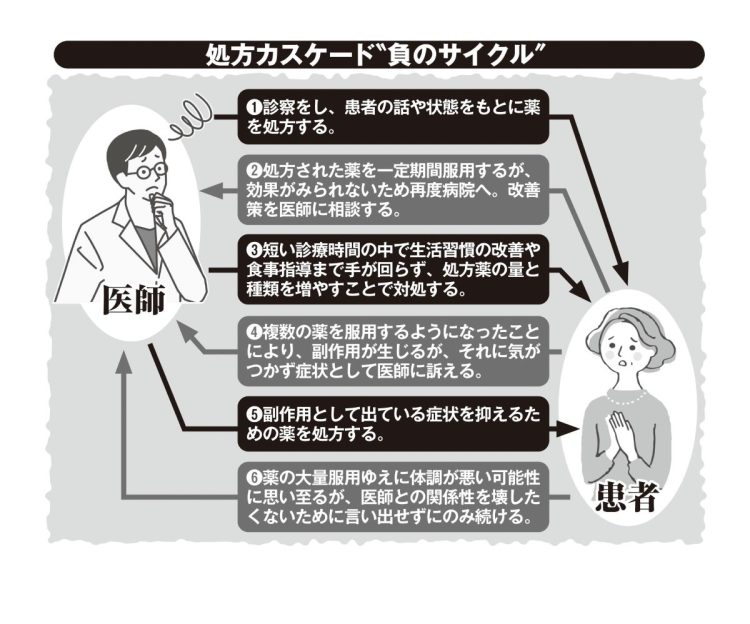

Sさんのように、服用のしすぎでかえって頭痛がひどくなるケースは珍しくない。はしぐち脳神経クリニック院長の橋口公章さんによれば「薬物乱用頭痛」と呼ばれ、多くの人が悩む症状だという。

「薬物乱用頭痛とは、頭痛薬の服用が習慣になることで起こる症状です。多くの鎮痛剤はのむ頻度が月に10〜15日以上になる生活を3か月以上続けていると、薬物乱用頭痛を起こすといわれています。頭痛の原因が鎮痛剤という人はかなり多く、当院にも毎週数名は来院されます」

数多の鎮痛剤の中でも特に薬物乱用頭痛を引き起こしやすいのは、鎮痛作用を持つ成分以外も配合された「複合鎮痛薬」と呼ばれるタイプの薬だ。

「無水カフェインやブロムワレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素などが配合された鎮痛薬は、特に薬物乱用頭痛を引き起こしやすいといわれており、市販の鎮痛剤の多くが該当するため注意が必要です。また、処方薬で片頭痛の治療に使われるトリプタン製剤やエルゴタミン製剤なども薬物剤乱用頭痛の原因になり得る。

頭痛持ちの人は、またいつ発作が起きるかわからないという不安があるため、痛いときはもちろんのこと、痛くなくても予防的に薬をのんでしまいがちです。そんなふうに漫然とのんでいると痛みに過敏になり、より症状が悪化してしまううえ、長期にわたる服用で薬に対する耐性ができれば効きめが持続する時間も短くなり、さらに服用量が増えていく。この“負のスパイラル”に入ってしまえば抜け出すことは容易ではありません」(橋口さん)

※女性セブン2023年7月27日号

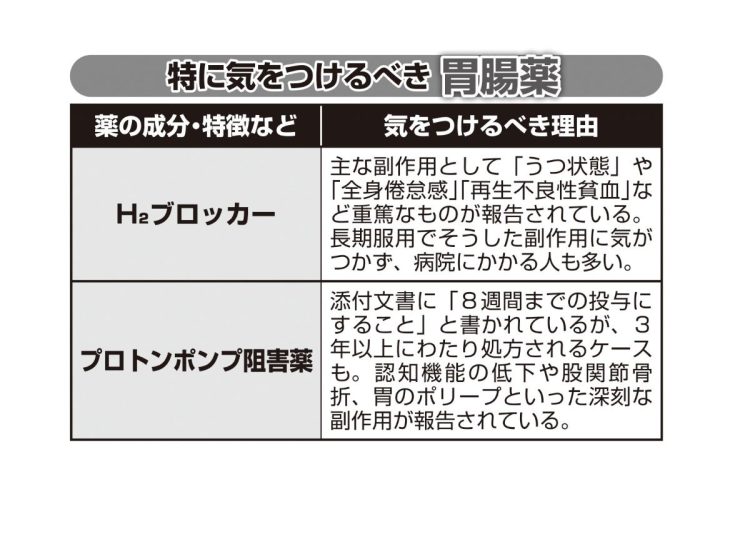

気をつけるべき胃腸薬

負のサイクルに…