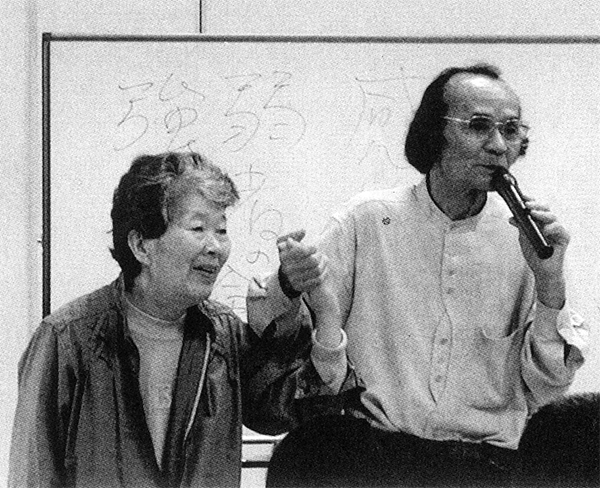

講演会には必ず八重子さんを連れだって出掛けた信孝さん

「この言葉の持っている意味ってすごいんですよね。演じているなかで、“いったいどこまで優しくなれるのか?”という考え方ではなく、“どれだけ優しくいられるか”というように普段から考えるようになりました。“どこまで”ではなく、“どれだけ”って考えたときに、心がふっと軽くなってね。優しさっていいなってつくづく感じました」(升)

この言葉は、壮絶な八重子さんの介護を通して陽さん自身が実感したことだった。その陽さんは、「本が出版されて随分時間が経ったけれど、今こうして映画になったのは本当にありがたい。ただね、わしの介護が最高だと思ってもらっちゃ困る」とも言う。

「わしは12年間介護をやったけど、毎日逃げ出したかった。誰が好んで介護をやりますか? 家族の壊れていく姿を見ながら…。人間ってそんなに強くないですよ。

だからいまだに悔いても悔やみきれない。考えたら何もしてやれなかったんです。腹が減った、喉が渇いた、そう本人が言ってくれたらよかったけど言えなかったわけですからね。わしがもっと心を配っていたら、もっといい介護ができたんじゃないかと、今でも思います」(陽さん)

陽さんが介護をしていた頃と時代はずいぶん変わったものの、事態は複雑化し、問題は山積みだ。政府は「三世代同居」を打ち出すものの、予算はついていない。重労働にもかかわらず待遇は改善しないため、介護士は万年人手不足だ。それゆえ、老人ホームでの虐待や殺人など、痛ましい事件が後を絶たない。

「介護の原点は人間の優しさやと思うんです。その心は家庭のなかで、家族が育てていくものだけど、今その家族が崩壊しとる。学校の現場でも親がすぐに教師を訴える世の中になったから、そこも崩壊しとる。何でも手に入る時代に、我慢する心を親が育てないから、感謝の心も育たない。そういう子供は人の立場に立って物事を考えることはできないですよ」(陽さん)

だからこそ、陽さんのように、他人の手を借りず、親子三世代、誰にも隠さず介護すればいいかといえば、それは現実的に難しい。それは陽さん自身がいちばんわかっている。

「わしは家族がいたから最期まで女房の介護ができた。一緒におりたくても、おれない人もおる。だから、必要に応じて預けることは大事。だけど、それが当たり前だと思ったらいけない。在宅がいいとか、預けるのがいいとか、答えがあるわけじゃない。ただね、やっぱり、優しさなんですよ。介護の技術よりも、優しい心がすべてなんですよ」

介護は一度始まるといつまで続くかわからない上に、これが正しいと言える答えには、いつまでたってもたどり着けない。だから私たちは葛藤する。でもこれは、一つの答えといえるのではないだろうか。

「怒りに限界があっても、優しさには限界がない」

※女性セブン2016年11月24日号