「人気コーヒーを変えることに正直怖さもあった」と高橋氏

ここで「近くて便利」を解説しておこう。「近い」には距離だけでなく心理的な意味を、「便利」には利便性だけでなく、おいしさや、品質といった意味合いも込めている。一言でいうなら、

「セブン─イレブンは、お客様の暮らしを支える一番近いお店です」

と、企業の“あるべき姿”を表した言葉だ。セブンでは商品・サービス等、施策すべてがスローガンに基づいて展開されている。だからこそ、セブンンカフェ初めての刷新は、「今」だった。

(1)消費者のレギュラーコーヒーへの造詣が深くなった

(2)2万店を突破し、新たな価値提案が求められる

(3)通販、食品スーパー、ドラッグストア等、競合との競争激化

と、コンビニを取り巻く環境にさまざまな「変化」が生じている。その変化に応じて自らも変わることが「近くて便利」な店であり続ける証なのだから。

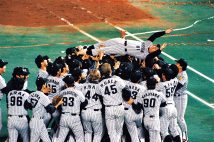

2013年に発売した当初、セブンカフェが累計販売数50億杯(2018年度予測)を視野に入れる大ヒットに育つとは予想外だった。並行してサンドイッチやスイーツ、小容量のスープや麺など、コーヒーと「買い合わせ」しやすい新商品を次々と投入した総力戦での「日本一」だと思う。

会見の後、高橋さんに「セブンにとって、セブンカフェとはどんな存在ですか?」と尋ねると、こう返ってきた。

「近所のコンビニで手軽においしいコーヒーが楽しみたいという“潜在ニーズ”を掘り起こしたいい事例になった。『近くて便利』という言葉を増強したともいえるでしょうね」

潜在ニーズを掘り起こし、さらなる売上げアップを実現する。商売において最も困難なお題に挑むぞ、もっと成長するぞ――リッチに生まれ変わるセブンカフェは、セブンが発した「これから」を見据えた強い意思にほかならない。

そう理解して飲むと、ただの100円コーヒーとはまた違った味わい方が楽しめる。ただし、消費者は昔とは違う。モノを見る目も舌も肥えている。また、スターバックスがオフィス向けコーヒーに参入するなど商環境も変わった。果たして新たなセブンカフェは、消費者にどう受け入れられるのだろうか。