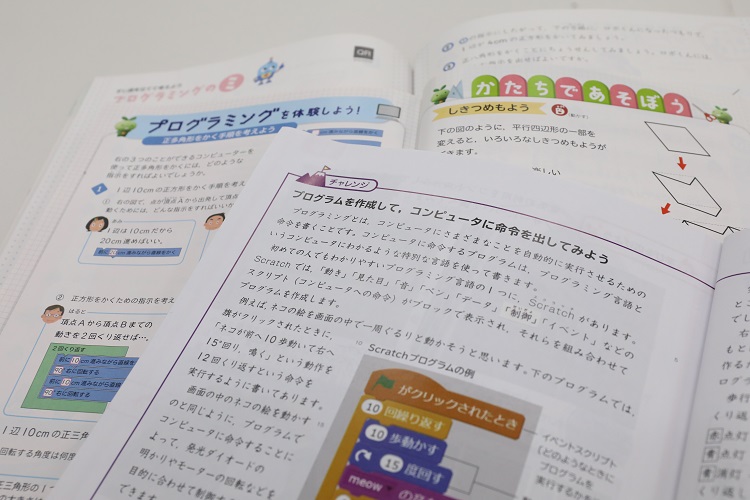

小学校のプログラミングの教科書(時事通信フォト)

◆理科・算数の教科で導入例が多い

現状では、理科や算数などの教科でプログラミング学習が導入される例が多い。理科では「電気の利用」、算数では「多角形」の単元が文部科学省によって例示されており、授業内で使いやすい教材や指導案も多数公開されている。「電気の利用」では照明のオンオフなど電気を制御するプログラムを書くことを通して普段の生活に利用されていることを、「多角形」ではプログラムを書けば正しく作図できるのかという体験を通して多角形の性質への理解を深める。いずれも、プログラミングそのものが目的ではなく、それぞれの単元への理解を深めるためのツールとなっている。

子供たちがプログラム言語を覚える必要が無いとはいっても、教える側にはある程度の理解が求められる。そのため、実際の授業では小学校では担任が中心となるが、ICT支援員などが補助的に入って指導している例を多く見かける。慣れない道具の使い方につまずいている子どもに個別に指導することを考えると、複数人での指導が必要なのだ。

「自分でプログラムできるわけではないし、指導することに正直不安があるので、自分でも学んでいるところです」とある先生から聞いたことがある。「研究授業などをたくさん見て、研究もしています」。

◆保護者の習い事熱は加熱の一方

ここまで、プログラミング教育導入は、プログラミングそのものが目的ではないし、ことさら構える必要はないと述べてきた。だが、親心はそれでは満足しない。

「これからの時代、プログラミングができた方が将来的に有利ですよね。できたほうが就職に有利だし、年収も高くなると思う。習い事としては高額ですが、子どもの将来のためと思って」とある30代主婦は言う。30代主婦の子どもはまだ幼稚園生だが、教室でロボットを組み立ててパソコンでプログラムを組み動かしている。プログラミング教室代は、月額1万円強だという。

プログラミング学習は習い事として流行中だ。あるプログラミング教室に取材に行ったところ、未就学児が多く参加しており、保護者の熱心さに驚いたことがある。

未就学児でも立ち歩くことなく、パソコンに向かって集中してプログラミングを進めている姿はまったく珍しいことではない。「うちの子がこんなに集中しているのは初めて見た」「家に帰っても、教室の続きをやりたがる。楽しくて仕方がないらしい」と、参加者の保護者も語っていた。