『週刊ニッポンの浮世絵100』第1号より

セザンヌ、バスキア…西洋美術への影響も

前述のように、北斎や写楽の浮世絵が西洋絵画に非常に影響を与えたことは良く知られているが、具体的にどのような影響を与えたのか。

「北斎の『冨嶽三十六景』の一場面に『甲州三嶌越』がありますが、これに対してポスト印象派の巨匠、ポール・セザンヌの『サント・ヴィクトワール山』は、画面の真ん中に風景の邪魔をするような木を描く。これまで西洋絵画にはなかった技法なのです。木をわざわざど真ん中に描いて風景を見にくくしている。これはセザンヌが北斎の強い影響を受けて、こういった絵を描いたのではないかということがわかってきた」

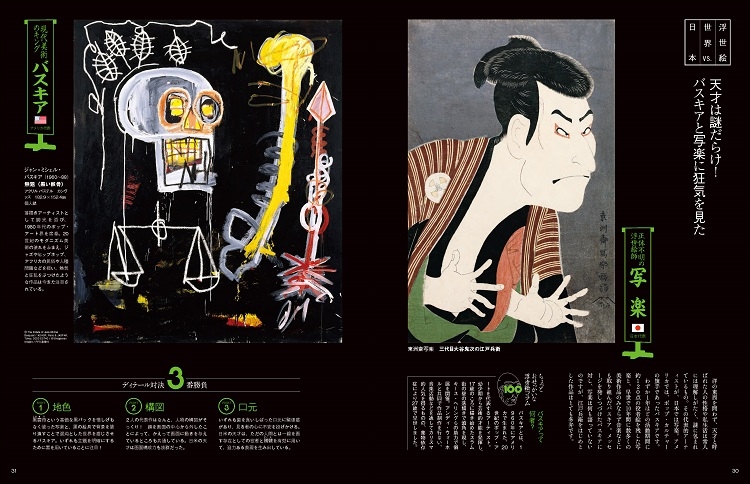

一方、現代美術の巨匠、ジャン=ミシェル・バスキアと写楽の絵の描き方というのを比べてみるのも興味深い。

写楽の『江戸兵衛』とバスキアの『無題(黒い骸骨)』比べてみると、双方、顔の部分だけを描いただけなのになんとなく動きを感じられる構図になっていることがわかる。

「江戸兵衛は、“画面の中心線からちょっと顔の位置をずらしてこちらの方向を見ている”という構図にすることによって、見ている人の方に向かって動いているような、動きが感じられる。同じようにバスキアの骸骨も、若干中心線から外れることによって、こちらをジッと見つめるように感じられる。バスキアも、写楽の役者絵を知った上で、こういう現代美術を描いたのではないか、と考えられます」

これらの浮世絵トリビアは、9月17日創刊の『週刊 ニッポンの浮世絵100』でも明かされているが、このウイークリーブックは、最高水準の印刷技術で浮世絵の名作を再現している。高橋編集長はこう話す。

「ウイークリーの浮世絵ブックですが、専属のプリンティングディレクターを立て、専門的に色彩設定を施し、実物の浮世絵に近い形で再現することに、とことんこだわりました。これだけの手間をかけた編集は、1冊数万円する豪華な浮世絵本と印刷手順や作業の仕方は、まったく変わりません」

芸術の秋、浮世絵の新たな魅力を発見してみては。

![週刊ニッポンの浮世絵100(1) 2020年 10/1 号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Gp6ekhIfL._SX342_SY445_.jpg)