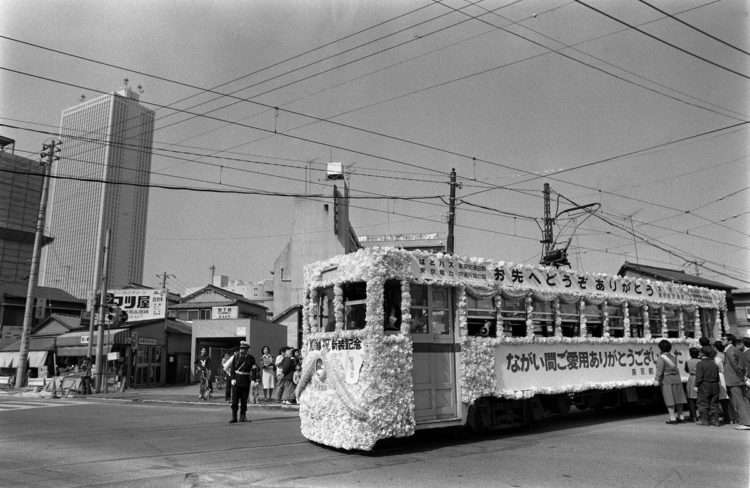

1978年、東京都電のワンマン化を記念して走る花電車。左は日本一の高層ビル「サンシャイン60」(時事通信フォト)

また、線路の上に電線を張るための架線柱を中央に配置するセンターポール化にも早い時期から着手。センターポール化により、それまで広い空間に電線を張るため都市景観を悪化させる要因とされていた架線が集約された。これで都市景観は向上。こうした取り組みによって、鹿児島市電は利用者から評判を高めた。

新型車両を相次いで導入する一方、鹿児島市電では古い車両も現役で活躍している。その車両は、10月21日から11月2日までの期間限定で”花電車”として運行される。

「鹿児島市電で運行している花電車は、1911年に製造された車両です。同車両は、以前に西鉄で走っていたもので、それを譲り受けて使っています」と話すのは、鹿児島市交通局電車事業課の担当者だ。

「花電車」と言われても、あまり馴染みがなくどんな電車か見たことも聞いたこともない人が多いだろう。全国各地で路面電車が運行されていた昭和30年代、なにか祝事があると花電車が走った。市電の車両に、電飾や花などが飾り付けて走る。それが花電車で、現代ならアドトラックの路面電車版と言い換えられるかもしれない。こうした花電車が、東京のみならず路面電車のある各都市で走っていた。

「花電車は、市民が楽しみにしている南九州最大の祭り、おはら祭の時期に毎年運行してきました。今年は電球1000個、花8500個で飾りつけをし、期間中は昼と夕、1日2便を運転します。また、祭りの当日は一部の区間を通行止めにして、天文館通の電停前に展示する予定です」(同)

華やかな見た目から祝事ばかり連想される花電車の運行だが、最近の鹿児島市電では選挙や鹿児島マラソン開催の告知、九州新幹線全通といった際にも花電車が運行されている。

花電車は人を乗せて運行するわけではないので、運賃収入を得ることができない。また、出番も年に数回しかない。数少ない出番のために、花電車を維持することは不経済でもある。車体を装飾・細工するにも、莫大な費用を要する。

「鹿児島市電の花電車を運転しているのは、通常の運転士ではありません。操作が異なるので、点検・修理を担当する職員が運転しています。花電車を運行するために、運転士を増やすこともありません。花電車の運行はおはら祭関連の事業になりますので、運行費用は交通局から捻出していますが、整備費は市の観光交流局観光交流部観光振興課からの予算が充てられています」(同)

鹿児島市電では花電車がとても重要な位置付けにあり、ゆえに大事にされている。それは、鹿児島市の伝統でもあり、市民の間にも暗黙の了解として受け継がれている。