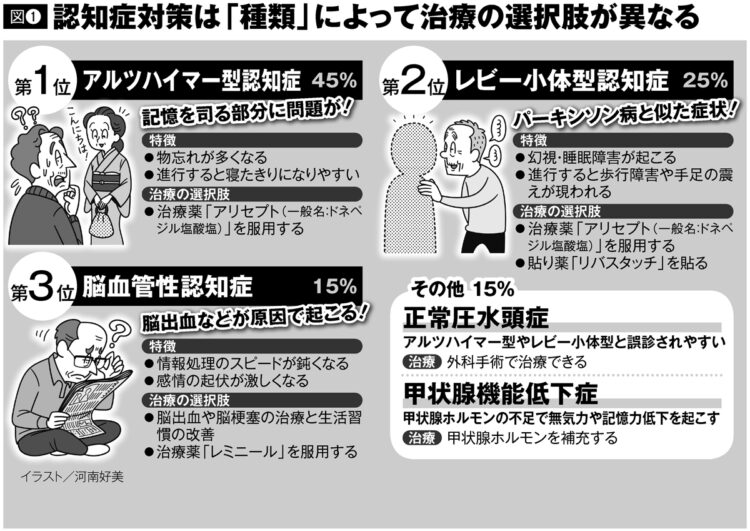

認知症対策は「種類」によって治療の選択肢が異なる

3つのタイプで異なる症状

まずは認知症の種類と特徴を整理する。

認知症の中でも最も患者数が多いのが「アルツハイマー型認知症」(45%)だ。前述の通り特徴的な症状は記憶障害で、治療薬「アリセプト(ドネペジル塩酸塩)」や「レミニール」の服用や、有酸素運動などのリハビリテーションで進行を抑える。

「レビー小体型認知症」(25%)は、たんぱく質「レビー小体」が知覚や思考を司る大脳皮質に溜まることで発症する。初期には幻視や睡眠障害が見られ、進行すると動きづらさや手の震えといったパーキンソン病と似た症状が現われる。

「脳血管性認知症」(15%)は、脳出血や脳梗塞で損傷した脳の部位により症状が異なる。そのため、記憶力は問題ないが計算が鈍くなるといった「まだら症状」が特徴だ。その他、脳の髄液が脳内に溜まり認知症を引き起こす「正常圧水頭症」など、研究が進むにつれ認知症には60種類ほどあるとわかってきた。前出の眞鍋氏が指摘する。

「多くの方が“認知症=アルツハイマーもしくは物忘れ”と認識していますが、そうではありません。以前は誤診も多く無駄な治療を続けるケースがありましたが、現在では症状ごとに適切な治療を施せば“治る病気”になってきています」

ただし、治るとはいっても薬の服用による「記憶力の回復」は現代の医療では不可能だ。

「アルツハイマー病患者の記憶力が戻る薬はありません。『買い物をする』『お金の管理をする』といった社会機能を改善するのが治療の目的です。薬で前頭葉を刺激して、意欲の低下などを抑制するのです」(前出・眞鍋氏)

日本で認められている認知症治療薬の「アリセプト」などは“根治”のためのものではなく、対症療法的なものだと理解したい。

※週刊ポスト2020年12月11日号