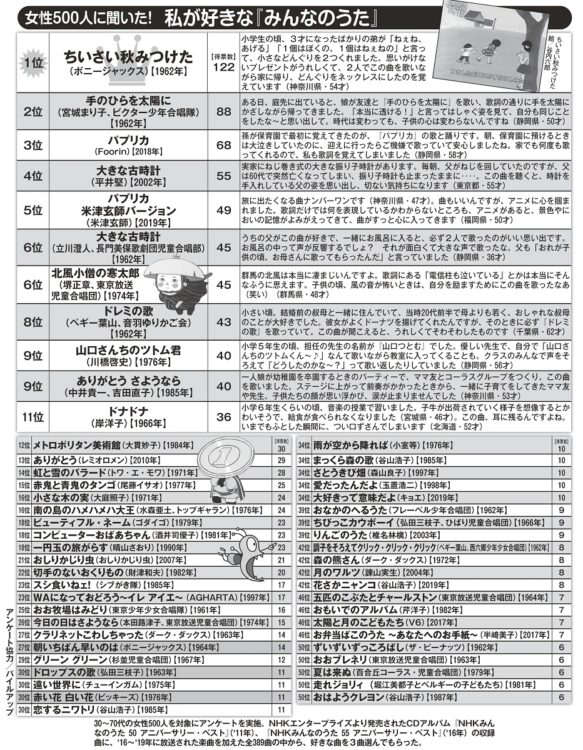

名曲も多い

実際に、誰もが知る大物作家や著名な詩人、大物アーティストの作品を「却下」したこともあるという。現在、エグゼクティブプロデューサーとして番組を統括する関山幹人さんも同意見だ。

「その都度の担当者で違いはありますが、ベースにあるのは“流行の最前線をつくる”のではなく、そこから一歩引いて、“聴きごたえのあるメッセージを提供する”という考え方です。ぼく自身は多様性を重視して、できるだけ新しい表現を目指す人に楽曲をお願いしています。依頼から完成までの期間はケースバイケースですが、半年から、時には2年ほどかかりますね」(関山さん)

長い歴史を振り返ると、時代とともに楽曲は変化した。

「1970年代中盤までの創成期は戦前の唱歌を取り入れたり、『おお牧場はみどり』『ドレミの歌』など、西洋音楽の翻訳ものも多く放送されました。一方で『ちいさい秋みつけた』『手のひらを太陽に』など、日本人作曲の名曲も生まれました」(佐藤さん)

1970年代後半からの第2期は『南の島のハメハメハ大王』『北風小僧の寒太郎』などオリジナル曲が主流になった。1990年代以降の第3期には、SMAPやピチカート・ファイヴ、アンジェラ・アキやコブクロなど、J-POP系の有名歌手が続々と参入した。日本でCDが最も売れていた当時は、こんなエピソードも。前出の川崎さんが話す。

「1999年に姉妹番組の『おかあさんといっしょ』から『だんご3兄弟』という300万枚を超えるメガヒットが生まれ、『ダンゴ、ダンゴ』という歌声が街中にあふれていました。NHKの上層部から『みんなのうたからはヒットを出さないのか!』とプレッシャーをかけられたこともありました(笑い)」

音楽ジャーナリストの柴那典さんが名曲だと話すのは、第3期に誕生した宇多田ヒカル(38才)の『ぼくはくま』(2006年)だ。なんともユーモラスな曲について柴さんは「素朴でわかりやすい歌詞だけれど、どういう意味か考えるとすごく深い」と語る。

時代に合わせて、楽曲にも変化があったとも。

「作曲家がいて合唱団が歌うものから、2000年代以降はシンガーソングライターやバンドが提供する楽曲が増えました。その最新版が米津玄師さん(29才)が作詞作曲し、Foorinが歌った『パプリカ』です。アーティスト側も、子供が聴くということをある程度意識しながらも自分の“作品”として制作していますよね。平井堅さんの『大きな古時計』以降、自身のアルバムに、『みんなのうた』提供曲を収録するアーティストが増えました」(柴さん)