「息子たちを失った当初は悔しさと懺悔、自責の念ばかりでしたが、観音様に手を合わせるうちに『ありがとう』という気持ちに少しだけ変わってきた気がします」(笹谷さん)

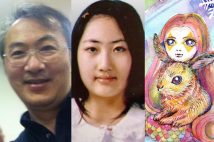

祈りを捧げることは、物理的に何かを変えるわけではない。それでも、祈らずにいられないのは何のためなのか。その本質は、「他者を切に思う心」だと宮城県栗原市にある通大寺の住職である金田諦應さん(65才)が話す。

「相手を思い、“この人のために私には何ができるか”と自問自答し続けることが祈りの本質です。しかし、それは感傷的ではなく、とても厳しいことです。特に震災の遺族は、『なぜ助けられなかったのか』『なぜ自分だけ生き残ったのか』という自責の念にかられます。本気で向き合えば向き合うほど、答えのない厳しい現実を突きつけられて葛藤を抱える。それでも相手のことを切に思うのが、私たちにとっての祈りです」

最も賑わう銀座四丁目交差点。この華やかなエリアで法衣と菅笠をまとい、10年以上も道ゆく人に祈りを捧げる托鉢僧・望月崇英さんも、被災地へ足を運び、祈っていた一人だ。彼は現地に行くことで、自身と向き合っていたのかもしれない。そんな望月さんは今年1月18日、新型コロナウイルス感染のため66才でこの世を去った。望月さんと親交が深かったバイク冒険家の風間深志さんが語る。

「人は、彼が祈る姿を崇高に美化して考えがちだが、本人は自分がやりたいからやっていたのでしょう。望月さんにとって、祈りは他人のためであり、自分のためでもあった。損得も見返りもない『祈り』に生涯を捧げたのは、純粋に物事に打ち込む彼らしい生き方です」

※女性セブン2021年3月25日号

傾聴カフェを主催する金田さんは「悲しみを抱えている人に、『時間が解決してくれるから』は絶対に言ってはいけない。一般論を押しつけけるのは無責任」と話す