高齢者は「慎重な投与」が必要な鎮痛薬リスト

肩こりは“日本特有”の病

同じく悩まされることが多いのが肩こりだろう。北原医師は「肩こりの治療はエビデンスが足りない」と語る。

「肩こりという概念は日本に特有で、諸外国では疾患や薬の有効性の研究が十分に進んでいません。そうしたなかで日本では、その場しのぎの鎮痛剤が処方されるのが現実です」

肩こりのような慢性的な痛みに対し、鎮痛剤は効果が薄いと指摘する。

「鎮痛剤は炎症性物質の働きを抑えて痛みを軽減します。抜歯や骨折など炎症性の急性期の痛みには鎮痛作用がありますが、慢性的な痛みは炎症を伴わないので鎮痛剤の効き目は弱い。患者が『薬が効いた』と感じるのはプラセボ(偽薬)効果の影響があるとされています。やはり慢性痛の肩こりの治療は腰痛と同じく、まず日常動作や睡眠などの生活習慣を見直さなくてはなりません」(北原医師)

膝痛の名医で、南新宿整形外科リハビリテーションクリニック院長の橋本三四郎医師も、「私は鎮痛剤を処方せず、服用されている患者さんには断薬を提案しています」と言う。

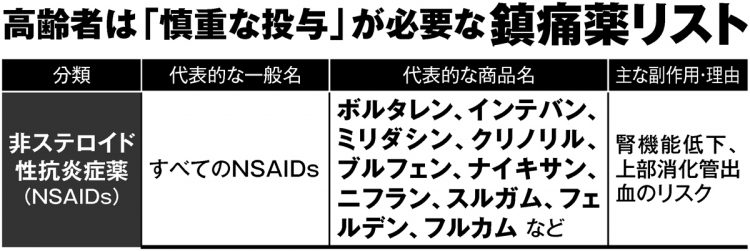

「『痛みが取れない』と他院から来る患者さんが鎮痛剤を処方されているケースは多いですが、長期服用すると消化管出血や腎障害など副作用のリスクがあるため、当院では減薬指導を行なっています」(橋本医師)

シニアを中心に潜在的な患者が数千万人いるとされる「変形性膝関節症」についても、鎮痛剤は不要という考えだ。

「膝の軟骨がすり減って痛みが生じる疾患ですが、膝だけが原因ではなく首、肩や腰が影響しているケースがある。湿布や間接の動きを滑らかにするヒアルロン酸注射などで痛みを軽減しつつ、肥満や運動不足の解消、理学療法によるリハビリなどで症状改善を図ることが効果的です」(橋本医師)

薬に頼りきりになる前にやれることはある。

※週刊ポスト2021年8月27日・9月3日号