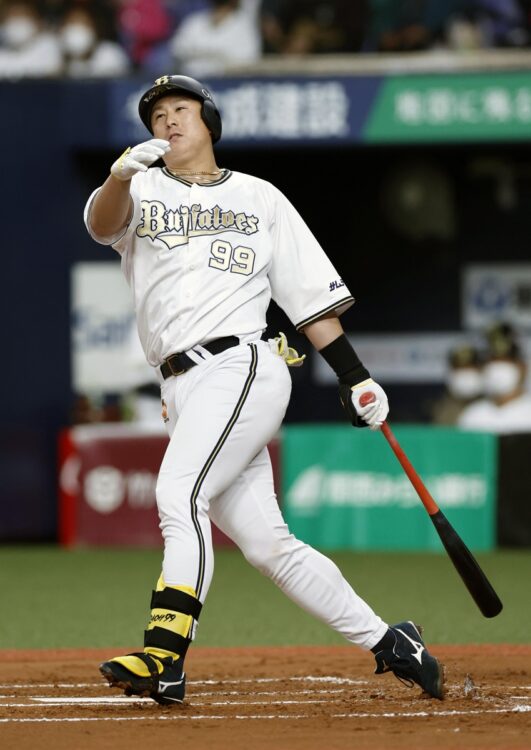

オリックス・杉本裕太郎(写真/共同通信社)

ソフトバンク千賀の“予言”

たとえば、投手が有利となるように“ストライクゾーンが広くなった”という仮説は成り立つ。プロの見方を聞こう。近鉄、中日、西武とセ・パをまたいでプレーした経験を持つ野球評論家の金村義明氏が語る。

「セよりもパの投手の成績が明らかにいいことを踏まえると、審判の影響はないでしょう。審判は昔のようにセとパで分かれるのではなく、リーグをまたいで大きく東と西に分かれている。両リーグの審判に違いがないのに成績が違うのだから、ストライクゾーンは関係ないと考えられます」

そのうえで金村氏は「やはり、パにパワーピッチャーが多いからでは」との見方をする。

「DH制が導入されているパは打線に切れ目がないが、それに対抗するためにロッテの佐々木やオリックスの山本由伸、宮城大弥といったグイグイ押せる投手が育ってきたということではないか。セではチャンスで投手に打順が回ると代打が出るので、完投能力のあるピッチャーも育ちにくいといった要素がある。この違いが年々積み重なって、今季はとりわけパの投高打低が著しくなっているのではないか」

一方、セ・パの差について「指導者の違いだ」と指摘するのはヤクルト、巨人、阪神で4番を打った理論派の野球評論家・広澤克実氏である。

「パの指導者は短所を指摘するより長所を伸ばすことを重視する傾向が強く、セでは反対にミスを減らすように欠点の指摘が多い。現役時代の所属球団でコーチになる人が多いから、指導者になってからも選手時代に教わったように指導し、両リーグの色が受け継がれている。近年の選手は、長所を伸ばす指導のほうが成長するので、パの選手が成績をより伸ばしているのではないか」

そうなるとパの打者も成長著しいはずだが、現実は違う。規定打席に到達しているパの選手のなかで3割打者は4人しかいない。それについて広澤氏は「ピッチャーの進化に比べて、バッターの進化が遅れている」という言い方をする。

「日本の打撃指導では、たとえば低めのボールを打つ理論が時代遅れになっている。MLBの最新理論に基づく大谷翔平(エンゼルス)のフォームを見ると、低めを打つ時はキャッチャー寄りの左肩が下がりながらバットが出ていく。しかし、日本ではプロもアマも指導者がスイングの時に“キャッチャー寄りの肩を下げないように”と指導しています。そのため、いいピッチャーの投げる低目が打てなくなっている。そうした間違った理論が根付いているから、投高打低に拍車がかかるのだと思います」

そうした投手と打者の“進化”の違いについては、ソフトバンクの現役エース・千賀滉大の見解が興味深い。千賀はスポーツ紙のコラムで〈僕はこの先、3割打者が存在しなくなる時代が来ると思っています〉と明言。その理由として、〈投手はいろいろ勉強し、情報を入れ、トレーニングに生かす環境が整っている〉のに対し、〈打者もトレーニング方法や打撃に関する情報はたくさんあるものの、打つ、走る、守るといった感じでこなす必要のある練習量が単純に多いので、急速に進化を遂げる投手に対応するのは容易ではない〉としているのだ。

※週刊ポスト2022年6月3日号