がんリスクの評価

感染・喫煙・飲酒が3大要因

研究チームが取り組む研究の正式名称は、「科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究」。最終的な目標は、日本人のがんを減らすため、確実に効果が期待できる予防法を提示することだ。

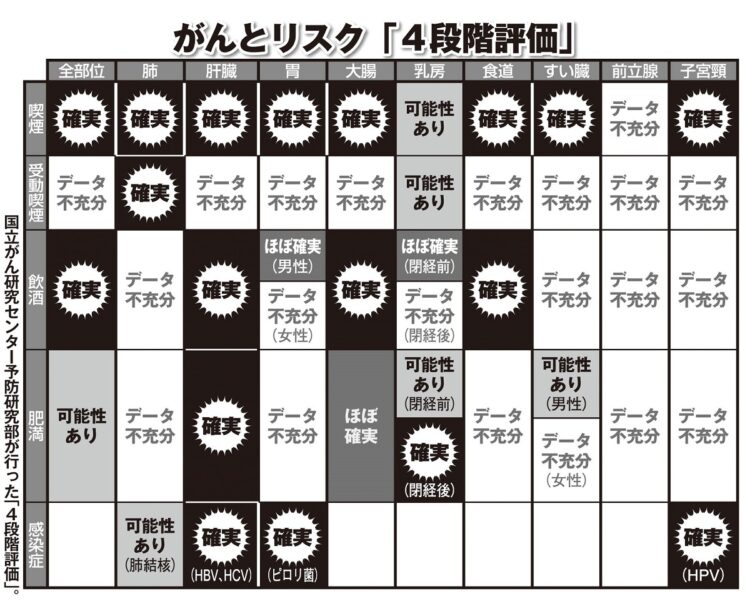

「1つの成果は、がんとそのリスクとなりうる要因にどの程度関連性があるかを整理できたことです。『喫煙・受動喫煙』『飲酒』『食事』『肥満』『運動不足』『感染症』そのほか日本人になじみのあるさまざまな因子について、それぞれどのがんのリスクになるかを、科学的根拠の信頼性が大きい順に『確実』『ほぼ確実』『可能性あり』『データ不充分』の4段階で評価しています」

たとえば、喫煙が肺がんのリスクを上げることは「確実」で、肥満が大腸がんのリスクを上げることは「ほぼ確実」とされる。

つまり、「たばこでがんリスクが上がる」「野菜不足はがんを招く」など、これまで漠然と、断片的に喧伝されてきた情報が、科学的根拠を軸にして種類別に整頓され、評価までついたのだ。

研究ではさらに、日常生活でがん予防を実行する際の“優先順位”も明らかにする。

「それらの要因によって、どの程度がんが発生したかについても試算を行いました。その結果をひもとくと、日本人女性のがんの原因として最も割合が高いのは『感染』(14.7%)で、『喫煙』(4%)、『飲酒』(3.5%)が続きます。男性は『喫煙』(23.6%)、『感染』(18.1%)、『飲酒』(8.3%)の順です。裏を返せば、これらの因子をパーセンテージが高い順番に取り除いていけば、女性の25%、男性の43%、男女合計では36%、およそ4割のがんを予防できるといえます」

(第2回につづく)

【プロフィール】

井上真奈美(いのうえ・まなみ)さん/神奈川県横浜市出身。筑波大学医学専門学群卒業後、ハーバード大学公衆衛生大学院で疫学・予防医学を学び修士課程を修了。愛知県がんセンター研究所、東京大学大学院医学系研究科などを経て、2021年9月より国立がん研究センターがん対策研究所予防研究部部長に就任。今年5月にはWHO附属機関である国際がん研究機関(IARC)におけるアジア圏および日本人初の科学評議会議長にも選出された。

撮影/田中智久