近鉄生駒ケーブルの宝山寺線を走るイヌ形をしたケーブルカー

2001年、JR京葉線の舞浜駅を起点に東京ディズニーリゾートを周回する舞浜リゾートラインが開業した。同線を走る車両もミッキーマウス型の窓や吊り革といった外観・内観どちらにも工夫が凝らされているが、それが鉄道と遊園地のシナジー効果を生む。生駒ケーブルは、そのはしりでもある。

近年は東京ディズニーランド&シーやユニバーサル・スタジオ・ジャパンといった大型のテーマパークが増える一方、乳幼児でも楽しめるような小ぢんまりとした地域に根差す遊園地は数を減らした。

そのほかアウトドアなどのレジャーが多様化したこと、ショッピングモールといった家族で楽しめる集客施設なども増えたことなども遊園地離れの一因になっている。

そうした遊園地離れは、近鉄グループにも影響を及ぼした。1998年には大阪府柏原市にあった近鉄玉手山遊園地が、2003年には京都府京都市にあった伏見桃山城キャッスルランドが、2004年には奈良県奈良市にあった近鉄あやめ池遊園地が営業を終了している。

「生駒山上遊園地も最盛期の1985年には年間73万7000人の来園者を記録しましたが、1998年には27万5000人にまで減少しています。翌年に入園料を無料化し、その成果から40万3000人まで客足は戻りました」(同)

生駒山上遊園地の入園者が減少すれば、それは生駒ケーブルの利用者減にも結びつく。入園者が増加したことにより、生駒ケーブルの利用者も増加する。利用者が増えれば、当然ながら生駒ケーブルの存在意義は高まり、公共交通としての必要性も高まる。

昨今はコロナ禍や少子化といった負の要因が多い。そのため、レジャー施設の多くは経営的な苦戦を強いられている。生駒山上遊園地も決して順風満帆な経営ではないだろう。それでもドラマ・映画・マンガなどの舞台になった場所にファンが足を運ぶ、いわゆる聖地巡礼でにぎわうケースもある。

朝ドラ効果で、生駒山上遊園地と生駒ケーブルが再注目・再評価されることを期待したい。

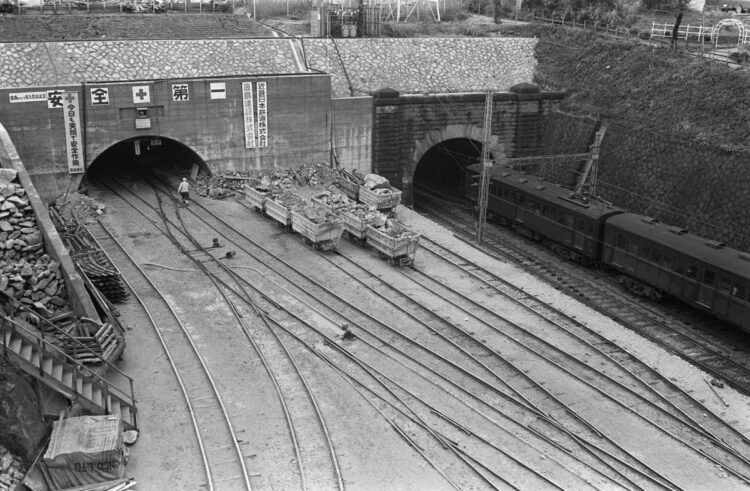

1964年2月、完成間近の近鉄奈良線・新生駒トンネル。右側は1914年開通の旧生駒トンネル(時事通信フォト)