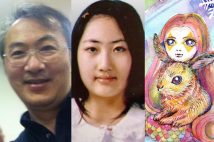

悪習が根付いた渋谷(写真は2014年/時事通信フォト)

渋谷センター街のある飲食店店主が振り返る。

「仮装集団が練り歩くようになったのは、確かに2011年ですね。東日本大震災のあった年なので記憶に残っています。震災の自粛ムードが明けてきたなぁと実感したんです。とはいえ当時はそこまでの規模ではなく、今のようにセンター街が埋め尽くされるようになったのは翌2012年だったかな。以降はもうハロウィンなんて関係ない単なる若者のバカ騒ぎになっていった」

ツイッターでも、2012年10月末には〈渋谷のハロウィン超ヤバかった〉といった書き込みとともに、渋谷の街がカオスと化した写真が確認できた。

なぜ2012年に一気に爆発したのか──。

そこには1人の人気アーティストの影響があったと見る向きがある。音楽ジャーナリストが語る。

「我々の業界では、2012年10月にリリースされた、きゃりーぱみゅぱみゅの『ファッションモンスター』がハロウィンブームに火を付けたと言われています。MV(ミュージックビデオ)がハロウィンパーティを舞台にしているんです。アパレルブランド『GU』のCMでも楽曲が流れまくったことで若者に浸透した」

ここにフェイスブックやツイッターなどSNSの隆盛が重なり、ハロウィンブームが確立されたというのだ。

また、鉄道に詳しい政治学者の原武史氏は、

〈東武伊勢崎線や東武東上線や西武池袋線の沿線から渋谷に一本で行けるようになったのが大きいのではないか〉

と、鉄道の発展がハロウィン文化の拡大に寄与した可能性についてツイッターに綴っている。

様々な要因が複合的に絡み合ったことで生まれたバカ騒ぎは、犯罪の温床と化した。全国紙記者が語る。

「2018年には渋谷センター街で軽トラックが横転させられる事件が発生し、4人が逮捕されています。その3年後には、都内で、人の多いハロウィンを狙った電車内での傷害事件も起きている。窃盗や痴漢の被害も毎年のように発生しており、渋谷区はハロウィン対策として1億円以上の税金を投じています」

若者の中には、10月31日だけは渋谷を通らない通勤、通学のルートを選ぶ人もいる。

※週刊ポスト2022年11月18・25日号