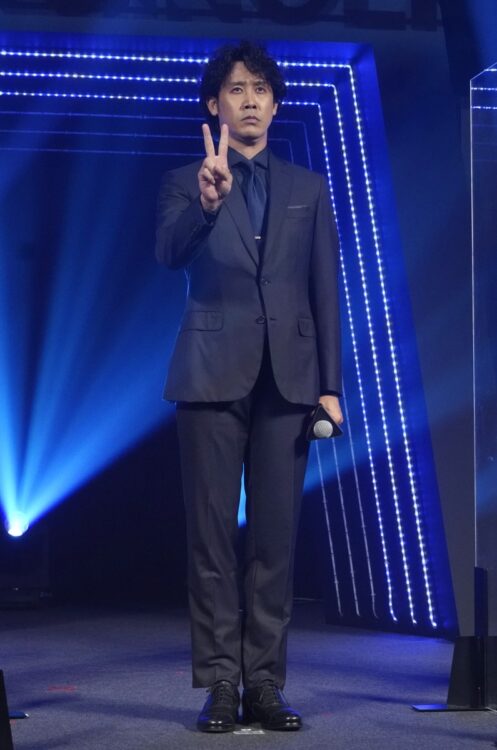

紅白歌合戦司会は3回目となった大泉洋(時事通信フォト)

だがこのギャップは橋本さんに対して生じたものであり、番組自体に対するものではなかったようだ。視聴率は伸び悩んだからだ。平均世帯視聴率は第1部が31.2%、第2部が35.3%(関東地区・ビデオリサーチ調べ)。かろうじて第2部は過去最低だった前回より1ポイント増。現在の紅白は若者シフトで複数のサービスで配信するなど多様な媒体にアクセスできるようになっており、視聴率だけで結果が計れるわけではないが、視聴者数を知る1つの尺度として現状、重視されているものだ。

そう考えると、視聴率の確保に紅白を大晦日の風物詩、一年の締めくくりとしているシニア層は欠かせない。だが、その1年間を代表する歌手として若年層に人気があるアーティストの出場者数が増えると、シニア層が知っている歌手とのズレは広がるばかり。周りのシニア層からは「韓国のアイドルグループはわからない」という声や、K-POPの影響からか「アイドルグループはどれもこれも似たような歌と踊りでつまらない」「何を歌っているのかわからない」という声が多かった。「じっくり聞ける曲は数えるほど」で、「聞きたい歌がなかった」というシニア層には、年を追うごとにつまらない紅白になっている。

「好奇心のギャップ」が高まるのは、知っている情報と知ることができるもの、知りたいこととの差が大きいときだといわれる。だが、もともと知らない情報となると話は別だ。わからない、知らないものは知覚されにくく、注意が向かない傾向が高いという。紅白にはその年の締めくくりとして「今年はこんな歌手や歌がヒットしたのか」と知る機会でもあったのが、テレビではあまり見かけないがYouTube再生回数やダウンロード数で上位だという若年層に人気が高い出場者の場合は、パフォーマンスを披露するのがどんなアーティストなのか、どんなグループなのか、どこで流行っているのか、情報が少なすぎてシニア層にはわからない。わからないから注目しないし、見たいと思えず、つまらなくなる。これが繰り返されると生じてくるのは”無関心”だ。

シニア層と若年層、ギャップによって生じる好奇心と無関心、相反するこの2つを1つの番組の中でコントロールしていくのは難しい。ひと昔前の紅白の方がよかったというわけではないが、紅白歌合戦は、いつの時代も日本の大晦日の家族団らんの中心であり、風物詩であってほしいと思う。