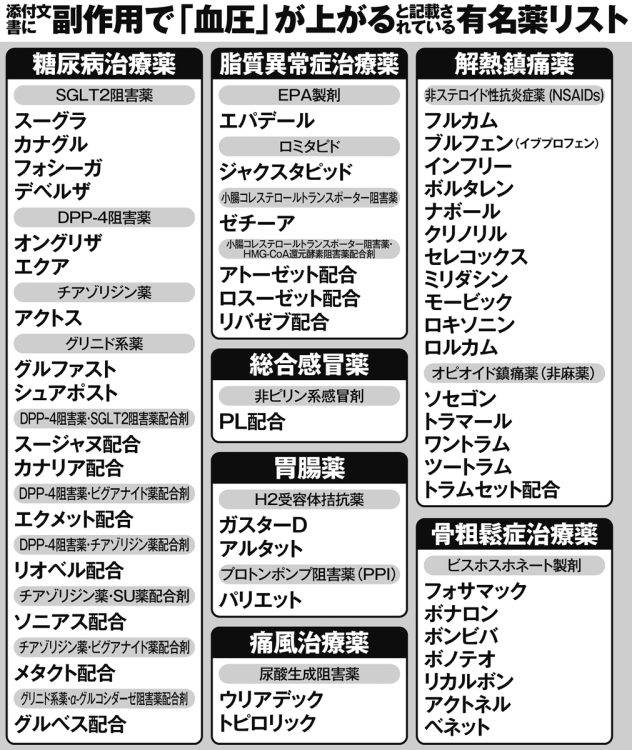

添付文書に副作用で「血圧」が上がると記載されている有名薬リスト【その1】

薬の選び方は人それぞれ

坂東医師は、薬の種類を変えたり、量を減らす際には体調や数値の変化をしっかりチェックすることを推奨する。

「カルシウム拮抗薬は“万能”な薬ですが、心筋梗塞後や心機能の低下が見られれば、心筋機能の保護を考えて臓器を守る作用があるとされるARBの開始を検討します。ただし、強い腎機能障害がある時は高カリウム血症などを起こす恐れがあると指摘されているため、最初からARBを使用することはありません。

一つの方法ですべての患者さんに適応できるわけではなく、患者さんの諸臓器の機能や電解質の状態を確認して投薬内容を決めていきます」

坂東医師によれば、降圧剤を減らしていくうえでは患者自身にも「自宅で正確に血圧を測る」「降圧の目標数値を教えてもらう」などが求められる。その際に大事になるのが、適切に血圧を計測することだという。

「降圧の経過を見るうえでも正しい計測をしなければいけませんが、間違った測り方をされている方が実に多いのが現状です。

自宅で計測した家庭血圧が実態に近い数字とされますが、その際も座って正しい姿勢で測ることが必要です。誤差が少ない上腕式血圧計で、朝なら起床後排尿して朝食前、夜なら就寝前の排尿後に測りましょう。よくあるのが、挿入式血圧計を使用し、『今日の私の血圧はどうだろうか?』と前のめりの姿勢になるケースです。前屈みは避け、数値は結果が出てから落ち着いて確認してください」

医師の指導により、家庭血圧が120台前半で維持できるようになれば、「通院の必要なし」と判断できるという。

高血圧は大動脈解離やくも膜下出血、心筋梗塞など突然死を招く病の“引き金”になるリスクもある。今の身体に最適な選択肢は何か、薬を選ぶ際にも自らが責任を持って検討していきたい。

※週刊ポスト2023年3月24日号

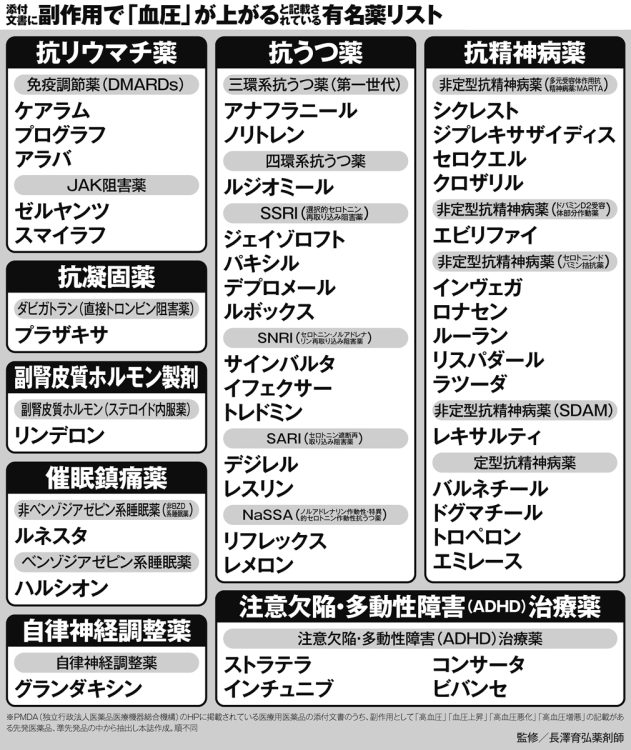

添付文書に副作用で「血圧」が上がると記載されている有名薬リスト【その2】