十段戦を控えていること、中原さんの故郷であること、そして僕が『FOCUS』で仕事をしていることなど、すべてを知り尽くしている米長さんが、砂丘でいきなり服を脱ぎ始めたとき、僕は何も言わずにカメラを構えて撮影した。実は米長さんは素っ裸で砂丘を走り出したのだが、その写真が誌面に掲載されることはなかった。

当時、米長さんは42歳。その直後に始まった十段戦七番勝負では中原さんに4勝3敗で競り勝ち、見事タイトルを防衛している。もっとも後年、米長さんが東京都の教育委員に任命されたとき、この写真が問題視されて弁明を余儀なくされたのだが。

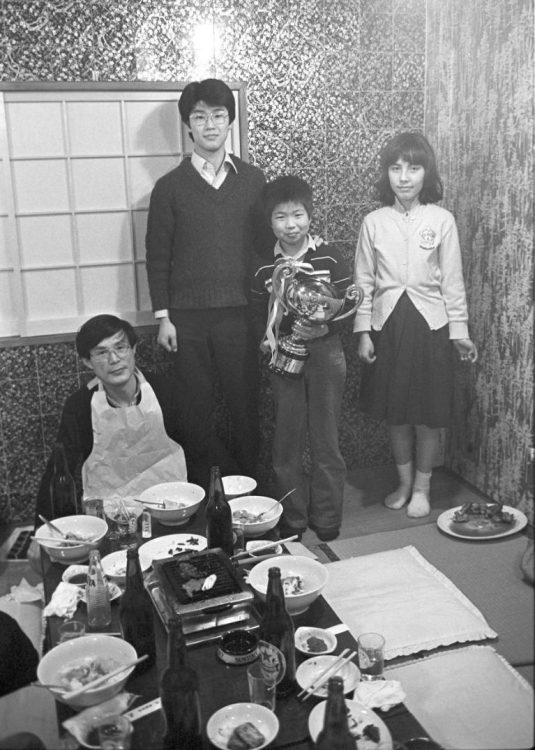

米長の内弟子だった(右から)林葉直子、先崎学、伊藤能

米長さんは「運気」や「ジンクス」にこだわりのある人だった。将棋界では有名な「米長哲学」もその一環といえるもので、「自分自身にとっては消化試合であったとしても、相手にとって重要な対局ほど、本気で負かしにいかなければならない」という思想は、“そんな心構えがないとやがて自分が勝負の女神から見放されてしまう”という不安の裏返しでもあったと思う。

米長さんは1986年、福崎文吾・七段と十段戦で対戦する。前年に中原さんの挑戦を退けていた米長さんだったが、結果は福崎さんが4勝2敗で制した。もちろん僕も対局の現場で撮影していたのだが、終局後、米長さんから僕の部屋に電話がかかってきた。

「ツルさんね、いまから打ち上げの席で新十段の福崎君に花を渡したい。写真を撮ってくれませんか」

タイトルを失ったというのに、相手に花束を贈るというのである。将棋界の常識からすると異例の行動だったが、僕にはその考えがよく分かるような気がした。米長さんは決してパフォーマンスを報じてほしいつもりで撮影を頼んできたわけではなく、相手を精いっぱい祝福することで、良い「運気」が自分のもとに戻ってくると信じていたのである。

※弦巻勝『将棋カメラマン 大山康晴から藤井聡太まで「名棋士の素顔」』より一部抜粋・再構成

【プロフィール】

弦巻勝(つるまき・まさる)/1949年、東京都生まれ。日本写真専門学校を卒業後、総合週刊誌のカメラマンに。1970年代から将棋界の撮影を始め、『近代将棋』『将棋世界』など将棋専門誌の撮影を担当する。大山康晴、升田幸三の時代から中原誠、米長邦雄、谷川浩司、羽生善治、そして藤井聡太まで、半世紀にわたってスター棋士たちを撮影した。“閉鎖的”だった将棋界の奥深くに入り込み、多くの棋士たちと交流。対局風景だけでなく、棋士たちのプライベートな素顔を写真に収めてきた。日本写真家協会会員。

Amazonから購入