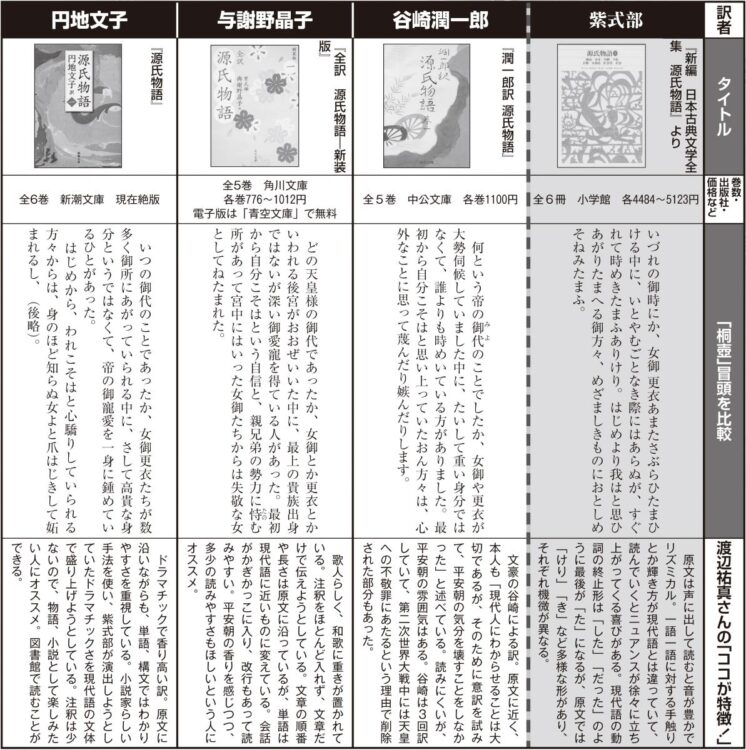

『源氏物語』主な現代語訳それぞれの特徴

渡辺祐真さんが解説!『源氏物語』主な現代語訳を読み比べ

●紫式部『新編 日本古典文学全集 源氏物語』より

全6冊 小学館 各4484〜5123円

【「桐壺」冒頭部分】

いづれの御時にか、女御更衣あまたさぶらひたまひける中に、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり。はじめより我はと思ひあがりたまへる御方々、めざましきものにおとしめそねみたまふ。

【渡辺祐真さんの「ココが特徴!」】

原文は声に出して読むと音が豊かでリズミカル。一語一語に対する手触りとか輝き方が現代語とは違っていて、読んでいくとニュアンスが徐々に立ち上がってくる喜びがある。現代語の動詞の終止形は「した」「だった」のように最後が「た」になるが、原文では「けり」「き」など多様な形があり、それぞれ機微が異なる。

●谷崎潤一郎『潤一郎訳 源氏物語』

全5巻 中公文庫 各巻1100円

【「桐壺」冒頭部分】

何という帝の御代のことでしたか、女御や更衣が大勢伺候していました中に、たいして重い身分ではなくて、誰よりも時めいている方がありました。最初から自分こそはと思い上っていたおん方々は、心外なことに思って蔑んだり嫉んだりします。

【渡辺祐真さんの「ココが特徴!」】

文豪の谷崎による訳。原文に近く、本人も「現代人にわからせることは大切であるが、そのために意訳を試みて、平安朝の気分を壊すことをしなかった」と述べている。読みにくいが、平安朝の雰囲気はある。谷崎は3回訳していて、第二次世界大戦中には天皇への不敬罪にあたるという理由で削除された部分もあった。

●与謝野晶子『全訳 源氏物語─新装版』

全5巻 角川文庫 各巻776〜1012円 電子版は「青空文庫」で無料

【「桐壺」冒頭部分】

どの天皇様の御代であったか、女御とか更衣とかいわれる後宮がおおぜいいた中に、最上の貴族出身ではないが深い御愛寵を得ている人があった。最初から自分こそはという自信と、親兄弟の勢力に恃む所があって宮中にはいった女御たちからは失敬な女としてねたまれた。

【渡辺祐真さんの「ココが特徴!」】

歌人らしく、和歌に重きが置かれている。注釈をほとんど入れず、文章だけで伝えようとしている。文章の順番や長さは原文に沿っているが、単語は現代語に近いものに変えている。会話がかぎかっこに入り、改行もあって読みやすい。平安朝の香りを感じつつ、多少の読みやすさもほしいという人にオススメ。

●円地文子『源氏物語』

全6巻 新潮文庫 現在絶版

【「桐壺」冒頭部分】

いつの御代のことであったか、女御更衣たちが数多く御所にあがっていられる中に、さして高貴な身分というではなくて、帝の御寵愛を一身に鍾めているひとがあった。

はじめから、われこそはと心驕りしていられる方々からは、身のほど知らぬ女よと爪はじきして妬まれるし、(後略)。

【渡辺祐真さんの「ココが特徴!」】

ドラマチックで香り高い訳。原文に沿いながらも、単語、構文ではわかりやすさを重視している。小説家らしい手法を使い、紫式部が演出しようとしていたドラマチックさを現代語の文体で盛り上げようとしている。注釈は少ないので、物語、小説として楽しみたい人にオススメ。図書館で読むことができる。