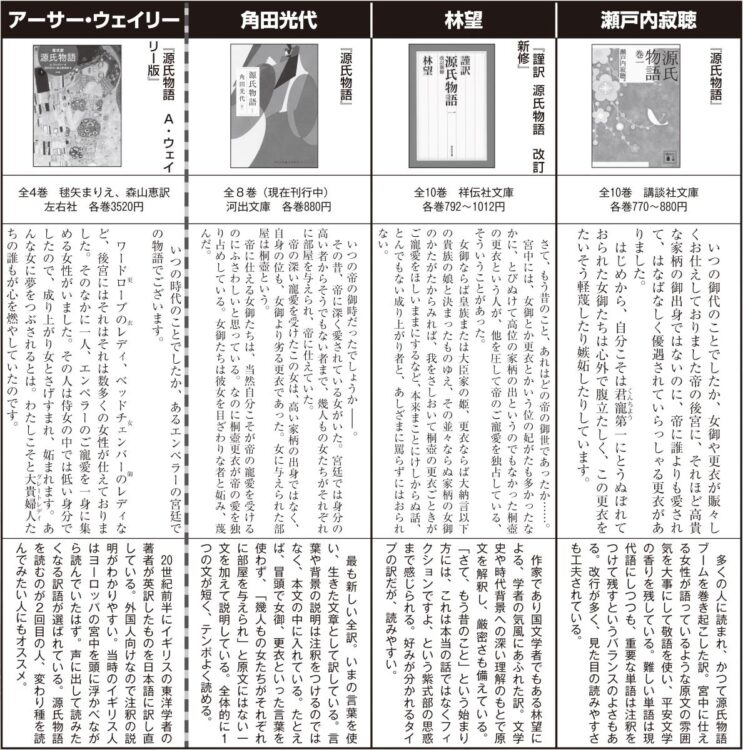

『源氏物語』主な現代語訳それぞれの特徴

●瀬戸内寂聴『源氏物語』

全10巻 講談社文庫 各巻770〜880円

【「桐壺」冒頭部分】

いつの御代のことでしたか、女御や更衣が賑々しくお仕えしておりました帝の後宮に、それほど高貴な家柄の御出身ではないのに、帝に誰よりも愛されて、はなばなしく優遇されていらっしゃる更衣がありました。

はじめから、自分こそは君寵第一にとうぬぼれておられた女御たちは心外で腹立たしく、この更衣をたいそう軽蔑したり嫉妬したりしています。

【渡辺祐真さんの「ココが特徴!」】

多くの人に読まれ、かつて源氏物語ブームを巻き起こした訳。宮中に仕える女性が語っているような原文の雰囲気を大事にして敬語を使い、平安文学の香りを残している。難しい単語は現代語にしつつも、重要な単語は注釈をつけて残すというバランスのよさもある。改行が多く、見た目の読みやすさも工夫されている。

●林望『謹訳 源氏物語 改訂新修』

全10巻 祥伝社文庫 各巻792〜1012円

【「桐壺」冒頭部分】

さて、もう昔のこと、あれはどの帝の御世であったか……。

宮中には、女御とか更衣とかいう位の妃がたも多かったなかに、とびぬけて高位の家柄の出というのでもなかった桐壺の更衣という人が、他を圧して帝のご寵愛を独占している、そういうことがあった。

女御ならば皇族または大臣家の姫、更衣ならば大納言以下の貴族の娘と決まったものゆえ、その並々ならぬ家柄の女御のかたがたからみれば、我をさしおいて桐壺の更衣ごときがご寵愛をほしいままにするなど、本来まことにけしからぬ話、とんでもない成り上がり者と、あしざまに罵らずにはおられない。

【渡辺祐真さんの「ココが特徴!」】

作家であり国文学者でもある林望による、学者の気風にあふれた訳。文学史や時代背景への深い理解のもとで原文を解釈し、厳密さも備えている。「さて、もう昔のこと」という始まり方には、これは本当の話ではなくフィクションですよ、という紫式部の思惑まで感じられる。好みが分かれるタイプの訳だが、読みやすい。

●角田光代『源氏物語』

全8巻(現在刊行中) 河出文庫 各巻880円

【「桐壺」冒頭部分】

いつの帝の御時だったでしょうか──。

その昔、帝に深く愛されている女がいた。宮廷では身分の高い者からそうでもない者まで、幾人もの女たちがそれぞれに部屋を与えられ、帝に仕えていた。

帝の深い寵愛を受けたこの女は、高い家柄の出身ではなく、自身の位も、女御より劣る更衣であった。女に与えられた部屋は桐壺という。

帝に仕える女御たちは、当然自分こそが帝の寵愛を受けるのにふさわしいと思っている。なのに桐壺更衣が帝の愛を独り占めしている。女御たちは彼女を目ざわりな者と妬み、蔑んだ。

【渡辺祐真さんの「ココが特徴!」】

最も新しい全訳。いまの言葉を使い、生きた文章として訳している。言葉や背景の説明は注釈をつけるのではなく、本文の中に入れている。たとえば、冒頭で女御、更衣といった言葉を使わず、「幾人もの女たちがそれぞれに部屋を与えられ」と原文にはない一文を加えて説明している。全体的に1つの文が短く、テンポよく読める。

●アーサー・ウェイリー『源氏物語 A・ウェイリー版』

全4巻 毬矢まりえ、森山恵訳 左右社 各巻3520円

【「桐壺」冒頭部分】

いつの時代のことでしたか、あるエンペラーの宮廷での物語でございます。

ワードローブのレディ(更衣)、ベッドチェンバーのレディ(女御)など、後宮にはそれはそれは数多くの女性が仕えておりました。そのなかに一人、エンペラーのご寵愛を一身に集める女性がいました。その人は侍女の中では低い身分でしたので、成り上がり女とさげすまれ、妬まれます。あんな女に夢をつぶされるとは。わたしこそと大貴婦人(グレートレディ)たちの誰もが心を燃やしていたのです。

【渡辺祐真さんの「ココが特徴!」】

20世紀前半にイギリスの東洋学者の著者が英訳したものを日本語に訳し直している。外国人向けなので注釈の説明がわかりやすい。当時のイギリス人はヨーロッパの宮中を頭に浮かべながら読んでいたはず。声に出して読みたくなる訳語が選ばれている。源氏物語を読むのが2回目の人、変わり種を読んでみたい人にもオススメ。

(了。前編から読む)

取材・構成/仲宇佐ゆり

※女性セブン2024年2月1日号