尿漏れや頻尿など下半身の病気になった際の対処法や治療について名医に聞いた(写真/PIXTA)

心身ともに私たちを蝕みかねない下半身の病気を早期に発見し、ストレスなく最適な治療を受けるためにはどうすべきか。 日々、人知れず悩みを抱える患者と対峙してきた名医に「最高の治し方」を取材した。

目次

監修・取材

・泌尿器・日帰り手術クリニック uMIST東京代官山 院長 順天堂大学医学部泌尿器科専門医 斎藤恵介さん

・順天堂大学医学部泌尿器科学准教授 泌尿器科専門医 高澤直子さん

・平田肛門科医院 副院長 大腸肛門病学会専門医 平田悠悟さん

・東葛辻仲病院 院長 大腸肛門病学会専門医 松尾恵五さん

がまんしがちな女性がかかりやすい「尿漏れ」「頻尿」

尿漏れや頻尿など、何らかの泌尿器障害があるとされる日本人女性の数は600万人いるとされ、女性の全人口において約10%を占める。泌尿器・日帰り手術クリニックuMIST東京代官山院長で順天堂大学医学部泌尿器科専門医の斎藤恵介さんが指摘する。

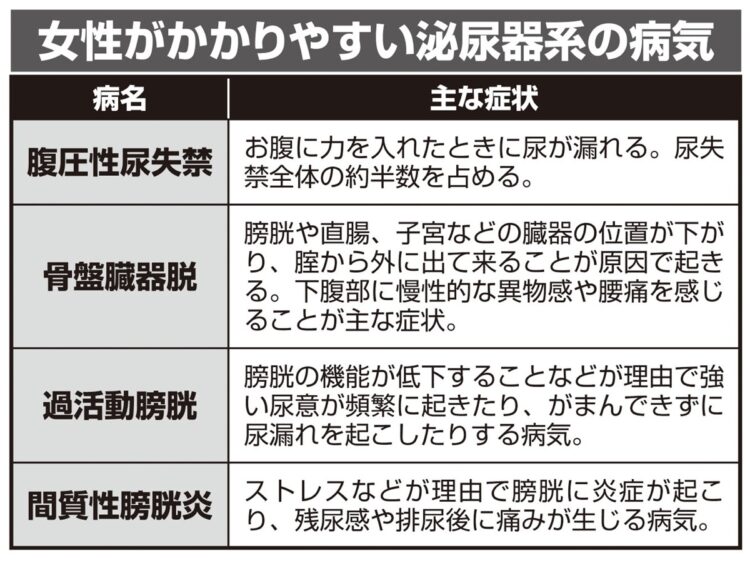

「年齢とともに排尿の悩みを抱える人は確実に増加し、50~60代になると仕事の妨げになるほど頻尿になる人もいます。とりわけ女性の尿漏れや頻尿は、腟内環境や排便状態、出産歴、婦人科疾患治療歴などあらゆる要因が複合的に絡み合って起きているケースが多い。しかし、その中で実際に泌尿器科を受診しに来るのはほんの一握りです。医師の診察のもと、早期に治療に取り組む必要があるにもかかわらず、病院へ行くことに抵抗がある人が多く、生理用ナプキンや尿漏れパッドなどを使えば“応急処置”もできるため、長い間放置した結果、手術が必要な重篤な状態になってから来院する患者さんも少なくないのが現状です」 女性にとって泌尿器科で診療を受けるハードルが高い理由は、診察や治療への抵抗感だけではない。順天堂大学医学部泌尿器科学の准教授で泌尿器科専門医の高澤直子さんは「女性は自分のことを後回しにする傾向がある」と指摘する。 「特に年齢を重ねた女性ほど、家族を優先しがちです。泌尿器科において女性の発症頻度が高い病気として、尿失禁全体の約半数を占める『腹圧性尿失禁』や膀胱や直腸、子宮などの臓器の位置が下がってきて腟から外に出て来ることで引き起こされる『骨盤臓器脱』、急に強い尿意が起きる『過活動膀胱』、残尿感や排尿後に痛みを伴う『間質性膀胱炎』が挙げられますが、それらはすべて40代から罹患者数が増加する傾向にある。にもかかわらず、若い頃からずっとがまんしていたという人は珍しくありません。高齢者施設に入所してスタッフに指摘され、80代でやっと治療を始めた患者さんもいました」(高澤さん・以下同)

女性がかかりやすい泌尿器系の病気

自己流のトレーニングに注意

最近は“自己流”のトレーニング法も多く出回っているが、「それだけに頼るのは危険」だと名医たちは声を揃える。

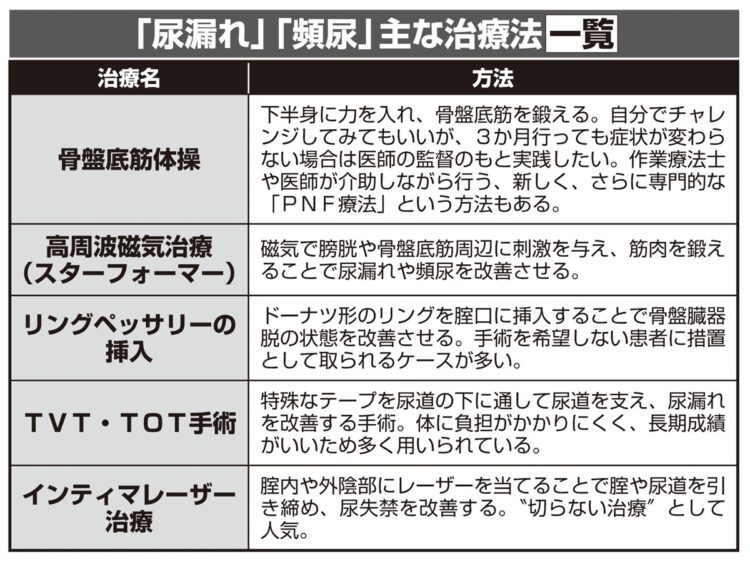

「特に骨盤底筋を鍛えて尿漏れや頻尿を予防・改善するトレーニングは、テレビや雑誌でよく紹介されるため取り組んでいる患者さんも多いですが、骨盤底筋を正しく動かすのは難しく、“やっているつもり”になっている人は多い。『ずっとトレーニングをやってきた』と話す人でも、実際に触診してみるとまったく骨盤底筋を動かせていないことがよくあります。チャレンジ自体はいいことですが、3か月くらい試して症状が改善しなければ、クリニックを受診することをおすすめします。軽い尿漏れ程度なら、病院専門家の指導で正しく骨盤底筋体操をやるだけで症状の軽減が期待できますよ」

夜間頻尿が増えたら早めに生活習慣の見直しを

泌尿器系の病気は医師の監督のもと、しかるべき処置を受けることがいちばんの薬であるということ。斎藤さんは「放置すれば全身が蝕まれる可能性がある」と警鐘を鳴らす。

「排泄は“健康のバロメーター”であり、尿漏れや頻尿の症状が出始めると、まず外出がおっくうになる。すると筋肉が衰えやすくなり、転倒や認知症のリスクが上昇します。特に70代、80代になると、過活動膀胱は夜間の転倒・骨折のリスクにもつながるうえ、こうした排尿の問題は最終的には生の尊厳にも影響します。私自身、『本当は家で最期を迎えたいけれど、子供や家族に下の世話をしてほしくない』という理由で、施設に入る女性を数多く見てきました。近年は排尿と寿命の関係についても研究が進んでおり、頻尿の人は体が虚弱状態になる『フレイル』や、身体機能が低下する『サルコペニア』になりやすいことが判明しています」(斎藤さん・以下同) 斎藤さんによれば、特に夜間の頻尿は、筋力や活力を高める男性ホルモン「テストステロン」の分泌や免疫をつかさどる「コルチゾール」の分泌を減少させるという。 「更年期になると女性ホルモンの分泌が減少しますが、代わってテストステロンが筋肉や骨、血液を作り、コルチゾールは免疫力を維持し、健康に重要な役割を果たします。ただしこのホルモンは睡眠中に作られるため、夜中にトイレに起きると分泌量は減少し、体が衰弱していく。加えて当然ながら夜中に何度も起きてトイレに立つと、睡眠不足になって心身ともに疲弊するうえ、生活リズムも崩れます。実際、夜間多尿が2回になると死亡リスクが上がるというデータもあるほどです」 小まめにトイレに行けば問題ない、年をとったら多少尿漏れするのは仕方がない、と症状を放置すれば、老後が一変する可能性もあるのだ。 「排尿トラブルは老化で膀胱の柔軟性が失われることや骨盤底筋の緩み、生活習慣やホルモンの分泌など、複雑な要因が絡んでいます。早い段階であれば医師の診断のもと、生活リズムを整えて習慣を見直すことで、大抵の場合は症状を改善できます。」

「尿漏れ」「頻尿」の主な治療法は?

「また、骨盤底筋の緩みが原因なら、磁場の中で膀胱や骨盤底筋周辺に刺激を与えて鍛える『高周波磁気治療』(スターフォーマー)や 骨盤底筋群を鍛えることに特化した『PNF療法』による新しい骨盤底筋体操が有効。また、切らずに治す尿失禁治療としてレーザーを腟内や外陰部に照射するインティマレーザーが応用され、日帰りの手術が可能となってきています。尿失禁や夜間に2回以上トイレに起きるなど少しでも頻尿の症状があれば、泌尿器科で排尿後の残尿の有無を調べる『残尿測定検査』を受け、膀胱の健康状態をチェックしてみることを推奨します」

症状が重ければ、手術も選択肢に入ってくる。 「骨盤臓器脱であればリングペッサリーの挿入や臓器を正しい位置に戻す手術が、腹圧時の尿漏れであれば、特殊なテープを尿道の下に通して尿道を支える『TVT手術』や『TOT手術』が王道です。長期成績がよく、体への負担も少ないのがメリットです」(高澤さん・以下同)

「尿漏れ」「頻尿」主な治療法一覧

名医がアドバイス!下半身の病を診療する「いい医師」の条件

では、いざ病院で処置や検査を受けようと思ったら、何を基準に選ぶべきか。

高澤さんは「気負わずに、最初は近所の泌尿器科を受診してほしい」とアドバイスする。 「下半身の病気を診療してもらうことに抵抗や不安がある場合、女性専門の泌尿器科を選ぶのも手です。骨盤臓器脱と診断されたけれど、どこに受診したらよいかわからないときには、日本骨盤臓器脱手術学会や日本女性骨盤底医学会に所属している医師がいる病院を選ぶのもひとつの方法です。例えばリングペッサリーのセルフケアひとつとっても、医師や病院によって技術や応対に大きな差があります」 斎藤さんが挙げる“いい医師”の条件は「排尿の問題から体全体を診ようとすること」。 「患者さんの年齢や体質によって、それぞれ対処法が異なります。ただ薬を処方して手術しても、体全体の状態を把握して治さないと、排尿障害を繰り返してしまう。患者さんの生活習慣やリズム、水分バランスや身体能力、筋肉量など体の状態をしっかり把握して、治療の組み立てや指導をする医師を選んでほしい」(斎藤さん) 排尿は健康のバロメーター。長寿を体現するために、丁寧かつ迅速にケアしていきたい。

「痔」の3つの種類の中で女性に多いのは?

朝から晩まで会社のデスクに座り、たばこやコーヒー、アルコールなどの刺激物をたしなむ――長らく生活スタイルや趣味嗜好などから男性の方が痔になりやすいといわれてきた。しかし、80年にわたって肛門科専門病院として延べ18万人以上の患者に寄り添ってきた、平田肛門科医院で現在、副院長として治療にあたる大腸肛門病学会専門医の平田悠悟さんは「患者の65%は女性」だという。

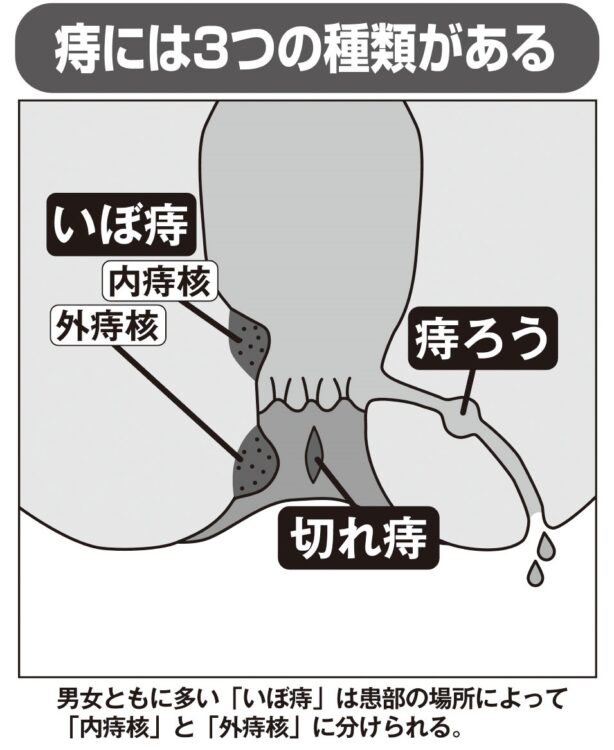

「当院が完全個室でプライバシーに配慮しているという理由も大きいですが、便秘になりやすく出産でいきむことでも肛門に負担がかかりやすい女性こそ痔に気をつけてほしい。痔は大きく分けて、いぼ痔、切れ痔、痔ろうの3つの種類がありますが、男女ともにいちばん多いのはいぼ痔で、女性の2番目は切れ痔です」(平田さん)

いぼ痔でも、「男性と女性でなりやすいタイプが異なる」と話すのは、東葛辻仲病院院長で大腸肛門病学会専門医の松尾恵五さんだ。

「いぼ痔には、静脈がこぶのように膨らむ『静脈瘤型』と、肛門の粘膜下組織が伸びてズレ落ちる『粘膜脱型』があります。前者は若い男性、後者は女性に多い。粘膜脱型の主な原因は、いきみによって腸や肛門の粘膜に負担がかかること。女性は出産時に強くいきむため、粘膜脱型になりやすいと考えられています」(松尾さん)

問題なのは、排尿障害と同じく、症状があってもがまんする女性が多いこと。出産後から違和感があるのに、「排便時に痛みを感じるだけなので、子育てが落ち着いてから」と10年、20年と経ち、症状が悪化してから病院へ駆け込むという人も珍しくないのだ。

「いぼ痔があると便が出しづらいうえに残便感があるため、より強くいきむようになります。すると当然ながら症状は悪化し、『痔核』と呼ばれるしこりの部分が肛門から脱出しやすくなる。最初は排便時だけ出ていたものが、手で押し込まないと戻らなくなり、さらに悪くなると常に脱出している状態になります。切れ痔の場合、基本的には切り傷と同じなのですぐに治ります。しかし何度も繰り返す人は、潰瘍が形成されたり肛門が狭くなり、便が細くなったり排便時に痛みが伴う『肛門狭窄』になることがあるため注意が必要です」(平田さん・以下同)

恐ろしいのは痔が悪化すると、大腸がんとの相関関係が生じることだ。 「食物繊維を摂らない、運動をしないなど、痔になりやすい生活習慣を持つ人は、大腸がんのリスクが高い。また、長年痔を患っている人は大腸がんの便潜血検査で陽性になっても“痔だから”と見逃してしまうケースもあります」

痔には3つの種類がある

肛門科の専門医に聞く「いぼ痔」の治療

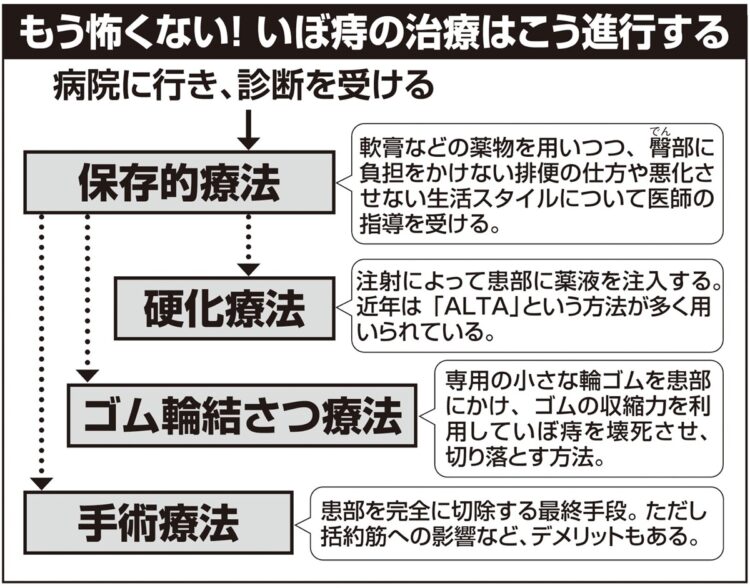

できるだけ早く病院にかかるのがベストだが、治療の内容がわからない故に不安を抱え、二の足を踏んでいる人もいるだろう。松尾さんが説明する。

「いぼ痔の場合、肛門の違和感や出血だけなら、生活習慣の指導や軟膏・座薬で治療します。専用の小さな輪ゴムで痔核を焼却する『ゴム輪結さつ療法』や、薬剤で痔核を小さくする『ALTA(アルタ)注射』などの治療方法もあります。いきんだときに痔核が脱出するようになれば、症状に応じて手術も選択肢に入ってきます。特に女性によく見られる粘膜脱型の痔核は、症状が進んでいて手術を受けないと治らないケースも多い。一方で切れ痔は軟膏や生活習慣の改善で治すのが基本ですが、進行して肛門狭窄を発症し、診察時に小指が入らないほど肛門が狭くなっている場合は、手術することになります」

つまり、あらゆる治療法の中から症状に合わせた適切な治療を受けることが大事なのだ。もっと言えば、お尻の病気は必ずしも痔とは限らない。

「先日、『お尻に違和感があり、かかりつけ医に診てもらっていたけれど、治らない』という女性患者が来院しました。いぼ痔と診断されて軟膏を使っていましたが、診察してみるといぼ痔ではなく『直腸脱』でした。一見同じように見えますが、直腸が肛門外へ飛び出してくる病気で、軟膏では絶対に治らない。明らかな誤診だったのです。残念ながら、肛門科を専門に学んだことがある医師は少数のため、こうしたケースは決して少なくない。」

いぼ痔の治療の進行の仕方

すぐ「手術」はNG。病院・医師や治療法の選び方

「日本ではクリニックの標榜科名を自由に名乗れるため、専門でない医師が診療している場合もあります。もし複数の標榜科名があるクリニックなら、2つ目までに『肛門科』と書かれているところを選ぶといい。また、日本大腸肛門病学会か日本臨床肛門病学会の専門医であれば、知識と経験があると判断でき、さらに安心です」(松尾さん・以下同)

肩書に加えて、幅広い治療法を行う病院がベターだ。 「どんな治療法にもメリットとデメリットがあります。症状に合った最善の手術を受けるためには、病院選びの際に、『○○の治療法が専門』と特化しているところではなく、複数の治療を施した実績があるところを選ぶといいでしょう」

いざ通う病院を決めたら、担当医がこちらの話をしっかり聞いてくれるかどうかもチェックしたい。

「痔は便秘や食事など習慣が大きく影響しているため、患者さんの仕事や生活スタイルを詳しく聞いて、生活指導をしてくれる医師が理想です。肛門科では生活指導をしても診療報酬はもらえないので、医師にとってメリットは少ない。だからこそ、話を聞いて原因を追究してくれる医師が信用できます。」

「翻って言えばすぐに手術をしようとする医師は推奨できません。痔の手術は決して万能ではなく、生活習慣が悪ければ手術をしても別のところに痔ができますし、術後に肛門を閉める筋肉の肛門括約筋が損傷するリスクもある。痔の手術をするかどうかは、ケースバイケースですが、できるだけ切らずに治す方がいい。約9割の人は、座薬や軟膏を使って生活習慣を見直すことで症状が改善します」(平田さん・以下同)

トイレは5分以内!痔の治療につながる生活の工夫

実際に平田さんは痔の治療の一環として、また再発を防ぐための手立てとしてあらゆる生活指導を行っているという。

「まず患者さんにお伝えしているのは、お尻まわりの血流を改善すること。重力でお尻まわりがうっ血すると痔が悪化するので、長時間立ったり座ったりして同じ姿勢でいるのは避けてほしい。可能であれば、日中も時々横になって血行をよくするといいでしょう。お尻を冷やさないために、腹巻きや入浴で下半身を温めるのもおすすめです。お腹側より背中側の血流が悪くなりやすいので、腰に使い捨てカイロを貼るのも効果的です」 食生活の改善にも積極的に取り組みたい。便秘になりやすい食生活は排便時のいきみにつながり、切れ痔やいぼ痔の原因になる。 「お酒や辛いものの摂りすぎは避けて、食物繊維をたっぷり摂ってください。厚生労働省が推奨する食物繊維の摂取量は1日20gですが、日本人の平均は14g前後。ご飯にもち麦を混ぜたり、白いパンを全粒粉パンに変えたりして、少し増やすことを意識しましょう。海藻やきのこ、アボカドもおすすめです。また、いまの季節はごぼうやさつまいもなど食物繊維が豊富な根菜類も積極的に食卓にのせてほしい。体が温まって血流もよくなるため、一石二鳥です」 しっかり食べたならきちんと出したいところだがトイレでいきみすぎると、負担がかかって痔の発症や悪化につながるため要注意。 「便が出なくても、トイレは5分以内に済ませるようにすること。いきんでいるつもりがなくても、長く座る癖がある人はいきむ時間が増えるというデータがあります。大便でトイレに行くのは1日2回まで。いぼ痔で残便感があると何度も行きたくなりますが、2回目でほぼ出ないなら、それ以上はやめましょう。朝に白湯を少し飲むと、腸が動きやすくなります」 “恥ずかしい”“子育てや家事、仕事が落ち着いたら”とためらわずに、改善へと勇気ある一歩を踏み出そう。

※女性セブン2024年2月22日号