3月28日に開かれた小林製薬の株主総会では戸惑いと怒りの声が飛び交った(28日、大阪市北区=時事通信フォト)

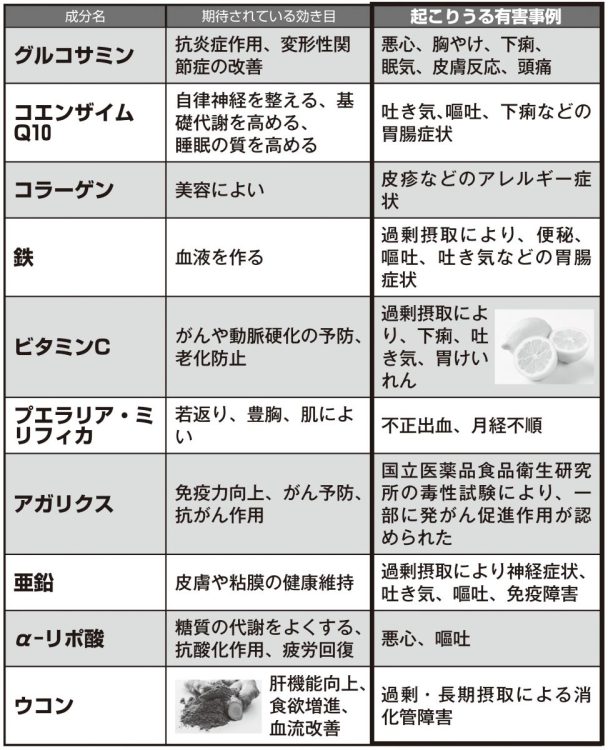

つまり、肉や野菜などの食べ物から摂る栄養素は体にいいが、人工的に作られた成分は健康に悪影響を及ぼす恐れがあるということ。疲労回復に効果があるとされるビタミンB群も、注意が必要だ。

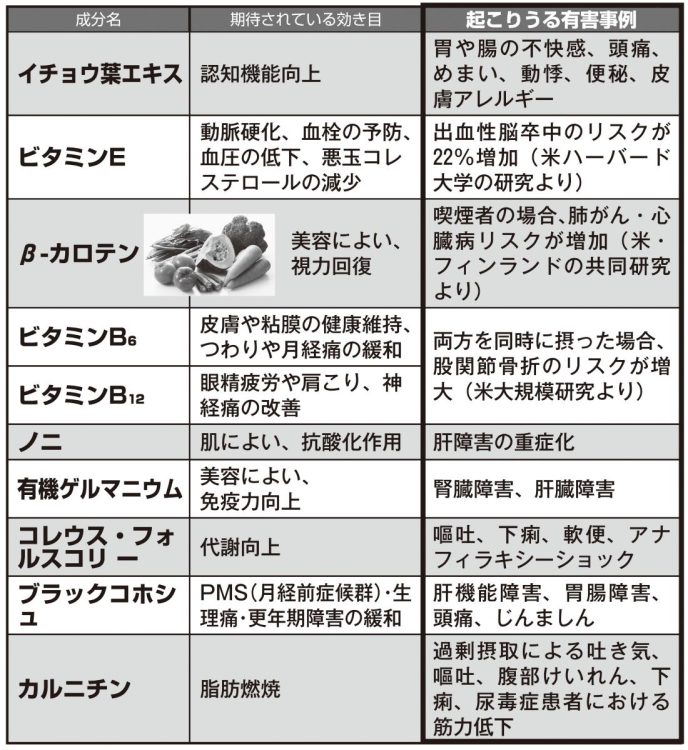

「ビタミンB6とビタミンB12を同時に摂取すると、股関節骨折のリスクを高める恐れがあることが、アメリカの大規模研究でわかっています。閉経女性7万5864人を平均21年追跡し、股関節骨折の有無を調べたところ、両方の摂取量が多い女性は最も骨折リスクが高かった。

両方の摂取が最も少ないグループに比べ、ビタミンB6の1日当たりの摂取量が35mg以上、そしてビタミンB12の摂取量が20μg以上のグループは股関節骨折を起こす可能性がほぼ50%増加しました」(大西さん)

強い抗酸化作用で美肌効果も期待できるビタミンCも、過剰摂取で腎障害や尿路結石を引き起こすという研究データもある。

また、近年増加傾向にあるのはサプリメントによる肝障害だ。

「“がん予防に効く”とされるアガリクスや、“肝機能の回復にいい”はずのウコンは、肝障害がいくつも報告されています。アガリクスは、国立医薬品食品衛生研究所の毒性試験で、発がん促進作用が認められたものもあるので注意が必要です」(左巻さん)

薬ではないから、持病の薬を服用していても多剤併用にはならないという思い込みも大きな間違いだ。服用中の薬がある人は医師に報告し、異常があれば中止して病院に行こう。

日本医師会も《服用している医薬品との相互作用で、思わぬ健康被害が発生することもありえます》とホームページで注意喚起をしている。サプリメントの成分や有効性の情報は、国立健康・栄養研究所の《「健康食品」の安全性・有効性情報》データベース情報で検索できるので、不安や懸念を覚えたときの一助としてほしい。

日本健康食品・サプリメント情報センター理事の宇野文博さんが言う。

「サプリメントは食品と違って特定の成分を大量に摂ることができますが、濃縮する製造過程で無毒な物質が毒性を発揮する可能性があります。少なくとも、想定外の事態が生じたときのリスクを消費者が背負っていることを認識し、機能性だけでなく安全性にしっかり目を向けるべきです。

商品のパッケージに書かれた文言をあらかじめ読んでおくべきことはもちろん、摂取時に少しでも体調に変化があった場合には迷わず、医師や薬剤師、製品の販売会社などの専門家に相談してほしい。特に疾患のある人や医薬品を服用中の人が自己判断でサプリメントを摂取することは絶対に避けるべきです」

健康のためにとった行動で健康を害しては元も子もない。健康機能向上を目的に医師などから摂取をすすめられても、過剰な摂取や不必要な添加物が使用され副作用を生むこともある。パッケージの成分や用法用量を守ることも含め、一刻も早い事態の解明と、消費者側のリテラシー向上が求められている。

※女性セブン2024年4月18日号

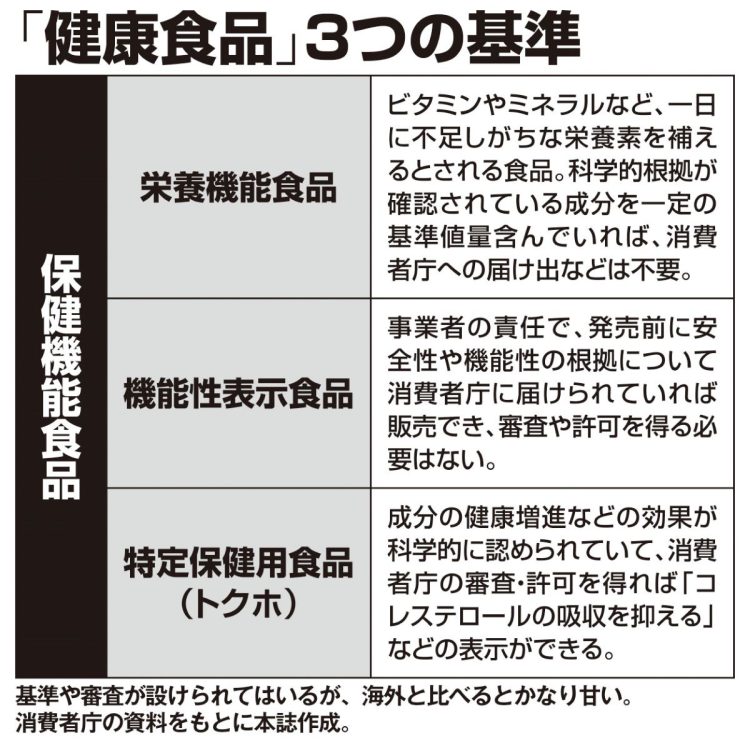

基準や審査が設けられてはいるが、海外と比べるとかなり甘い。消費者庁の資料をもとに本誌作成

【サプリメント副作用リスト】「起こりうる有害事例」に出所の記載がないものは、国立健康・栄養研究所の『「健康食品」の安全性・有効性情報』、厚生労働省『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』、MSDマニュアル、日本医師会ホームページに記載された事例を編集部にて要約・掲載した

【サプリメント副作用リスト】「起こりうる有害事例」に出所の記載がないものは、国立健康・栄養研究所の『「健康食品」の安全性・有効性情報』、厚生労働省『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』、MSDマニュアル、日本医師会ホームページに記載された事例を編集部にて要約・掲載した