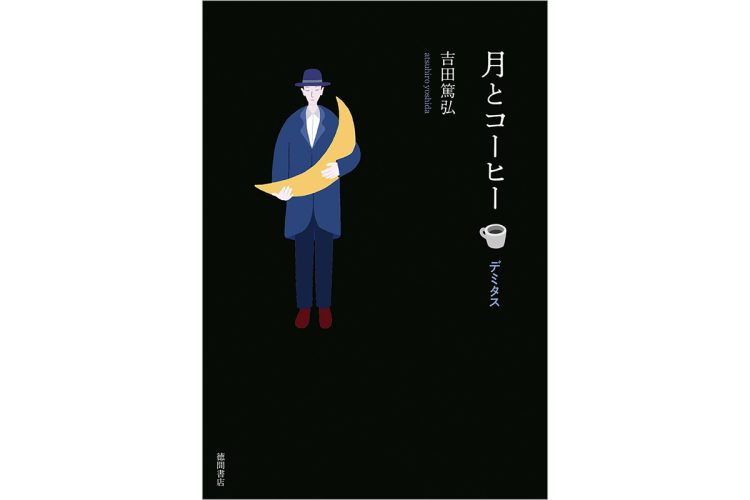

『月とコーヒー デミタス』/徳間書店/2090円

【著者インタビュー】吉田篤弘さん/『月とコーヒー デミタス』/徳間書店/2090円

【本の内容】

吉田さんは「あとがき」にタイトルについてこう綴る。《今回は、「デミタス」とサブタイトルをつけてみました。デミタスの語源はフランス語のdemi tasse(小さなカップ)で、小さなカップでほんの少しだけ味わっていただく、そんなお話を書きました。少量ではありますが、一杯一杯がそれぞれの味わいをもたらしてくれるものでありますように、と念じながら書いたのです》。小説はもちろんのこと、装丁、装画(カバーを外した表紙の画も注目!)や挿絵から24篇の小説の並び順まで自身で手掛けた、隅々までじっくり味わいたい掌編小説集。

「太陽とパン」みたいにどうしても必要なものじゃないけれど

5000字ほどの小説が全部で24篇、1冊に収められている。

「一日の終わりに読むと穏やかな気持ちで眠りにつけるような、ちょっとした面白いお話を書くつもりで始めた連載です」(吉田さん・以下同)

食に関する雑誌(「食楽」)で連載が始まったので、食べものが出てくるお話にするというゆるいしばりをつくってスタートした。連載が本になるのはこの『月とコーヒー デミタス』で2冊目で、現在も雑誌「読楽」で連載中だ。

本のあとがきに、『月とコーヒー』第1集のあとがきに書いた、本のタイトルについての吉田さんの思いが引用されている。

「『月とコーヒー』って、すごく象徴的なんですよ。ぼくがこれまで書いてきたのは、世の中の端っこにいる人たちの話ばかりで、『太陽とパン』みたいにどうしても必要なものじゃない。だけど、この世からなくなってしまったら味気なくなる、まさに『月とコーヒー』の世界だな、って第1集の本をつくっているときに気づきました」

一般的な単行本よりひとまわり小さく、文庫本よりは大きい。ほどよく手になじみ、何より吉田さんの作品世界に合う。美しい装丁はもちろん「クラフト・エヴィング商會」(妻・吉田浩美さんとのユニット)で、最初の『月とコーヒー』とページ数までぴったり同じに揃えてある。

「この判型、いいですよね。『こんなサイズはどうでしょうか』と編集者が見本を送ってくれて、もう、ぴったりだと思って。普通の単行本が縮小されて、現実とちょっとだけずれたみたいな感じがあって、自分の書くものに合っている。このサイズは、一つの発見でしたね」

短篇の終わり方がそれぞれ鮮やかで、印象に残る。物語が終わった後も世界は続くとわかる、余韻を残した閉じ方だ。

「初めて『フィンガーボウルの話のつづき』という小説を書いたとき、編集者に『これって5行前で終わってますね』って言われたことがあったんです。最後の5行はいらないということで、以後ずっと、書くときに彼のその声が聴こえて書きすぎないようにしている、ということがまずひとつあります。

もうひとつは、枚数の制約ですね。これまでは原稿用紙30枚ぐらい(約1万2000字)のものを書くことが多くて、5000字だと、初めのうちはあっという間に終わりが来る感じだったんですけど、逆に、続きを書くこともできるけど、ここで終わるのも面白いっていうのを発見しました。自分の書きたい世界と、この長さ、というか短さは見合っているようです」

どんなお話も、途中で始まり、途中で終わっていると吉田さんは言う。言われてみれば確かにそのとおりで、『月とコーヒー』は、物語のその“途中性”がみごとに活かされ、ある作品が別の作品とつながっていったり、別々の小説に出てきた人たちが、思いがけない場所で出会ったりもする。

「たとえば1枚の紙に物語がすべてあるとしますよね? その上に黒い紙がかぶさっていて、ちょっとだけ穴が開いている感じです。穴から見える部分だけを描いて、じゃあ、こっちにも穴を開けてみよう、といろいろやっているうちに、実はこことここはつながっていたのか!って発見していく。そういう発見が小説を書く面白さだったりします」

連載中の『月とコーヒー』の中でも、『デミタス』でひとまず終わった話の続きが書かれているそうだ。24篇は、独立した短篇であり、思いがけないところでつながる大きなお話の一部なのかもしれない。

「モグラ」という作品が『デミタス』に収められている。〈まっくら都市〉で〈こころ〉のありかを見つけるのがモグラの仕事だ。

「あの作品で書いているモグラは、小説を書いているときの自分の気持ちそのものです。真っ暗闇の中を探り探り進んでいくと、いろんなことが起きる。それで、あるところまで来たときに、『ここが終わりだ』っていうのがわかります」