悪夢を見ながら書いたラブレター

その際、力になったのが前職時代の知り合いで地元〈坂織神社〉の禰宜、〈春名さん〉の助言だ。彼女は言った。〈書店のルーツを辿れば、たいてい『聖なる場所』に行き着きます〉〈かつては知識や情報が集まる場所が、宗教施設だった〉〈だから、不思議なことも起きやすいのかもしれない〉と。また神道では〈神は同時に複数の場所に存在〉できるといい、神を〈コピペ〉に近い形で移す〈御霊分け〉や〈依代〉という概念についても彼女は教えてくれた。

「彼女にはモデルがいて、岡山神社の禰宜さんです。なぜ日本中の書店で奇妙なことが同時に起きているのかという謎に対して助言を仰ぎつつ、僕なりの仮説を立ててみたんです。

作中にも書いたように、それでなくとも僕にとって書店は特別な場所。幼い頃、学校にも家にも居場所のない自分を救ってくれたのが本であり、書店でした。他の世界への入口という意味でも、シェルターという意味でも。その恩返しで小説を書いている僕にすれば、書店では不思議なことが起きる方が自然なくらいなんです」

その後も異様な音や臭い、また疲弊した店員が失踪や自殺に追い込まれた例など、謎を追えば追うほど私は本を巡る思いや業の磁場に呑まれていくのだが、出色はそれほど強い無念を残した者達や、その煽りを食った側にも同等に注がれる、著者のフェアな視線だ。

〈霊は極めて激烈なPTSDを抱えている〉とある作家の解釈を引用した私に対し、春名は世阿弥が考案した〈夢幻能〉に言及する。〈この世に囚われてしまった主人公の話を、ワキと観客が共感しながら傾聴してあげる。演目という形で風化させず語り継いであげる〉〈非常にユニークかつ、激しい、優しい文化だと思います〉

「祈祷にもカウンセリング的な側面を持たせるアプローチがあるようで。誰にも鎮めてもらえなかった魂がまた別の誰かに悪さをしたり、人が抱える残酷な輪廻そのものを哀しいな、何とかできないかなと思うんです。だから書いていても、当然のごとく幽霊側に感情移入します。歪んでいるように見えるかもしれませんが、この本は僕なりの本屋さんへのラブレターでもあります。執筆中は毎晩、悪夢を見ましたけど(笑)」

本は〈言霊の集合体〉という春名の台詞があるが、多くの願いや無念の蓄積の上に今があるのは人や歴史も同じこと。その目に見えない向こう側に慄くだけでなく、思いを遣ることも、ホラーのひとつの楽しみ方かもしれないと気づかされた。

【プロフィール】

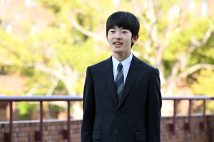

岡崎隼人(おかざき・はやと)/1985年岡山県生まれ。2006年『少女は踊る暗い腹の中踊る』で第34回メフィスト賞を受賞しデビュー。その後、地元デザイン会社でコピーライターを務める傍ら、古今東西の名作の物語構造を研究し、それを血肉化する文章修行を経て、昨年18年ぶりとなる第2作『だから殺し屋は小説を書けない。』を刊行。今作では「担当者とやりとりするメールの書式が突然狂ったり、書いてもないキャラのセリフが混ざったりと、いろいろありましたね」。169cm、52kg、B型。

構成/橋本紀子

※週刊ポスト2025年8月29日・9月5日号