各地でクマの被害が相次いでいる

日本全国で相次いでいる熊による被害。特に市街地で熊が出没するケースが増加し、秋田県の鈴木健太知事は10月28日、小泉進次郎防衛相に面会し熊対策支援のために防衛省に自衛隊派遣を要請した。山に住んでいたはずの熊が、どうして今、市街地に降りてきているのだろうか。どうやら彼らは、“新世代の熊”なのだという。その恐るべき生態とは──。

近現代の熊被害をまとめた別冊宝島編集部編『アーバン熊の脅威』では、市街地に現れる“アーバン熊”誕生の背景を分析。同書より一部抜粋、再構成して紹介する。【前後編の前編】

* * *

「アーバン熊」を一言で定義すれば都市対応型へと進化した「新世代の熊」となる。日本列島の長い歴史のなかで日本人と共存していた、これまでのツキノワグマやヒグマとはまったく違う生態を獲得しているのだ。いかにしてアーバン熊が誕生したのか、日本の戦後史から分析していこう。

戦後、日本人のライフスタイルは大きく変化する。その結果、1980年代までの戦後昭和期は熊にとって絶滅寸前にまで追い込まれた「受難」の時期となるのだ。

最大の要因は植林である。電信柱需要や人口増大による住宅需要を見越して全国の山ではスギやヒノキの植林が激増する。これによって熊の重要な主食であるドングリ類(広葉樹)が減少し、巨体を維持するだけの食べ物を失う“食糧難”で生息数が激減する。

これに追い打ちをかけたのが戦後のスポーツハンティングブームだった。1950年代まで10万人だった狩猟人口(狩猟免許所有者)は、1970年代にかけてのブームで富裕層を中心に5倍となる50万人まで拡大する。

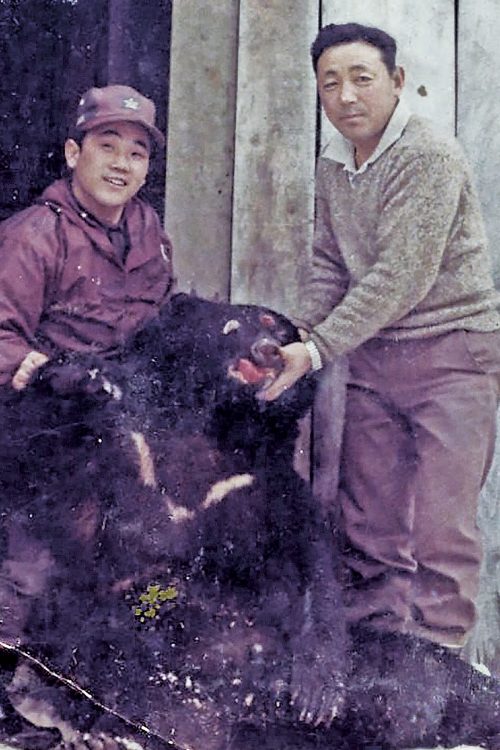

当然、ハンターたちにとって最高のトロフィー(獲物)は、日本列島の生物の頂点に立つ熊だ。1970年代頃までは東北地方や北海道を中心に多くの「熊狩り名人」が健在だった。とくに北海道では三毛別羆(さんけべつひぐま)事件(1915年)に代表されるように多くの人喰い熊被害が発生してきた経験から、マタギやアイヌの熊狩りの専門家たちが地元を中心に精力的に活動していた。彼らは熊の巣穴を探してマーキングし、冬眠に入った熊を巣穴から燻出して出産したばかりの小熊もろとも狩っていたという。

狩猟人口の多かった1966年、秋田県北秋田郡上小阿仁村でマタギによって射止められたツキノワグマ

地元の狩猟者たちは、林業との兼業で生活をしている人も多く、富裕層たちのハンティングガイドはかっこうの現金収入となるので積極的に協力してきた。こうして1970年代から80年代にかけ、日本列島の熊は狩り尽くされていった。

実際、「里に熊が出た」と目撃情報が入れば、地元の役場は禁漁時期に関係なく狩猟許可を出す。すると地元の猟友会は“おっとり刀”で猟銃片手に100人単位が集結し、「熊撃ち」に興じていた。

戦後昭和期、熊の生息域は人が絶対に入ってこない山地や山脈の奥地へと逼塞。原生林は植生が貧しく、食糧となる広葉樹も少ない。1990年代以降、熊の頭数は下がり続け、ついに九州では絶滅(2012年に確定)。北海道のヒグマも急激に数と生息域を減らした。昭和末期、山奥に立ち入る林業専門家ですら熊の姿はおろか足跡や糞を見ることがなくなった。“昭和末期ベアー”は「幻の生き物」になっていたのだ。