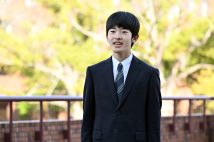

ボディの折り目を減らしたデザインが特徴的な「CX-5」

マツダは昨秋の東京モーターショーに2つのデザインコンセプトモデルを出品した。ひとつは純粋なデザインスタディである「VISION COUPE」、もうひとつは2年後に登場するものとみられるCセグメントコンパクト「アクセラ」の次世代モデルの習作とみられる「魁 CONCEPT」。どちらもボディの外板にプレスによる折り目をつけず、曲面だけで造形感を出しているのが特徴だ。

じつは、市販車でもボディの折り目を減らす傾向はすでに出ていた。2016年に発売した北米向けの大型SUV「CX-9」、そして昨年1月に日本発売となった中型SUV「CX-5」の第2世代モデルは、いずれもボディの折り目は低コストで強度を持たせるのに必要とおぼしき最小限度にとどめられており、デザイン要素としての線はほとんど使われていない。CX-5より1クラス上の「CX-8」はプレスラインを持っているが、それとて相当に控えめだ。

マツダは2012年に発売した初代「CX-5」以降、「アテンザ」「アクセラ」「デミオ」……と、新しいブランドデザイン哲学“魂動デザイン”を展開してきた。それらは良く言えば動感にあふれているが、悪く言えば作為的で表現過多とも受け取れるところがあった。カッコはいいが、やりたいことを盛りすぎというきらいがあったのである。

ところが2015年、東京モーターショーでロータリーエンジン搭載のスポーツカーのデザインコンセプト「RX-VISION」を出したあたりから、マツダのデザイナーは「引き算のデザイン」という言葉をしばしば使うようになった。

デザインのためのデザインではなく、エンジンルームや客室など必要部分を空力的に良い形で覆い、無駄をそぎ落とすことで緊張感のある形を作り上げるという手法だ。第2世代CX-5の実物は、たしかにそういう印象を与えるところがある。

初期の鼓動デザインは、ここぞとばかりに自分たちはこれだけやれるという思いのたけをデザインに盛りまくっていたが、その溢れ出るアイデアと創作エネルギーの奥行きを冷静に見つめ直したというわけだ。

この変化は、マツダのチャレンジの経緯がにじみ出ているという点で大変興味深いものだ。マツダはリーマンショックを機にフォードグループから外れ、自活の道を歩むことを余儀なくされた。後ろ盾を失ったマツダが選んだのは、商品で秀でることでブランド価値を高めていくというものだった。