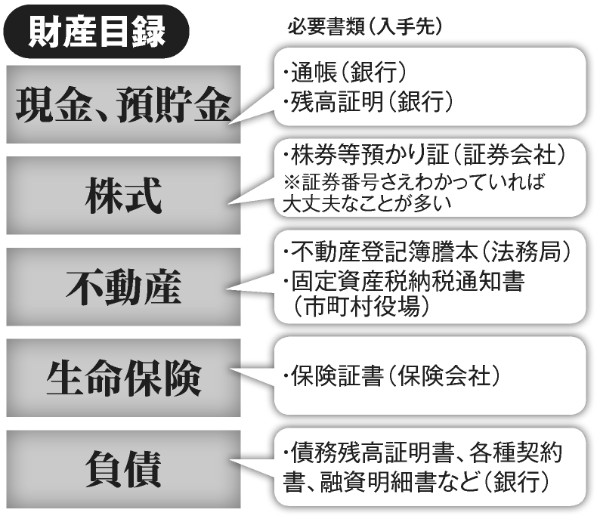

財産目録に記載するものと必要な書類

もう1つの「家族信託」も親が元気なうちに家族に資産の一部を信託し、運用・管理を委ねる制度だ。信託した財産は、受託者である家族に管理を委ねられるため、信託契約の内容次第で家族は広い財産処分権を持つ。

ただし、後見人は、自動的に親の財産すべてを管理できるわけではない。親の全体の財産目録の中から、どの資産について後見人に代理権を与えるかを契約で指定し、不動産であれば「賃貸」だけか、「売却」まで認めるか。銀行取引であれば、預金の払い戻しや解約までか、融資を受けることも認めるかという財産の種類ごとの事務の範囲を定めた「代理権目録」を作成しなければならない。親は、“A銀行とB銀行の預金は管理を任せるが、郵便貯金の年金振込口座は自分で扱う”といった選択ができるのだ。

「家族信託」も契約にあたって「信託財産目録」を作成しなければならないが、書き方に注意が必要だ。司法書士の山口和仁氏が解説する。

「信託財産目録には不動産であれば登記簿に記載されている内容を記入しますが、預金の場合は口座番号などではなく金銭として書く。実際には、親名義の口座から信託する金額を信託口口座などに振り込む手続きになります」

いずれのケースでも、最初に親の全財産の目録を作っておけば、子供が管理する財産の選別が容易になる。

※週刊ポスト2019年2月15・22日号