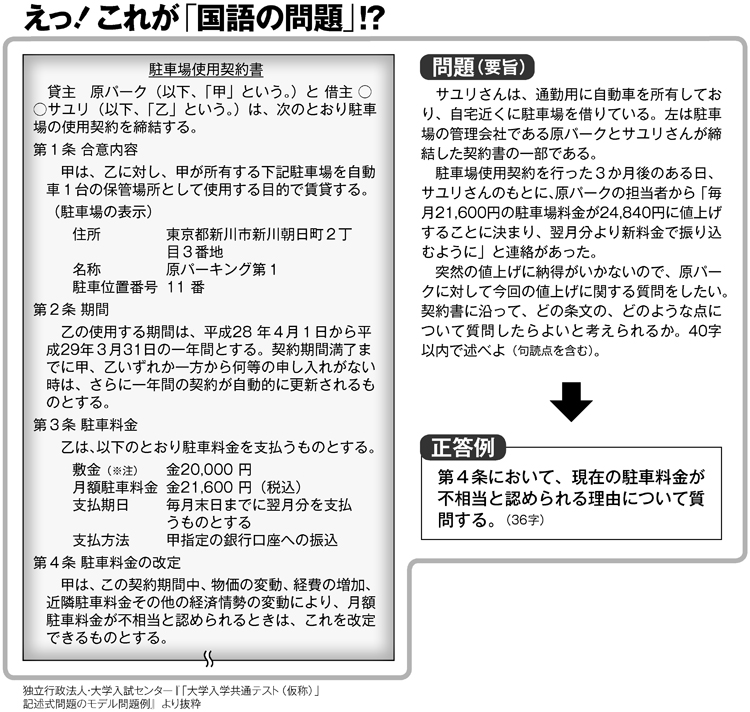

これが「国語」の問題?(大学入試センターのモデル問題例より抜粋)

◆官僚答弁ばかり上手になる

「実用的文章」を扱う問題が登場すれば、受験生はその対策に時間を割くことになり、その分従来型の問題に取り組む機会は必然的に少なくなる。そのことに危機感を持つ専門家は多い。『国語教育の危機』の著者で、長年、高校用国語教科書の編集に携わってきた日本大学文理学部教授の紅野謙介氏がいう。

「日本人の国語力が著しく低下すると思います。契約書に書いてある文言を理解することは、確かに実社会では役に立つかもしれない。しかし、無味乾燥な契約書の文面をいくら読み込んでも、小説や随筆に込められた思いを探るような深い読解力は身につかない。官僚答弁のような言葉しか使えない日本人が量産されてしまうのではないか。

本来なら、わざわざ契約書のような形式的な文章を交わさなければならないのはなぜなのかとか、人と人がどのような形でお互いの利益をすり合わせていくべきかを考えたりすることこそ、学ぶべき『国語』なのではないでしょうか」

直木賞作家の阿刀田高氏も国語教育の“実用化”に懐疑的だ。

「“文学なんてものを学校で教える必要はない”という風潮が随分前からあるように感じています。しかし、それは大きな間違いです。実社会においてこそ、文学的文章を読んで鍛えられる“余白”や“行間”を読む能力が必要です。それはコミュニケーション能力の向上に大いに役に立つ。

人間は、みんながみんな論理的に話しているわけではありません。表向きの言葉だけを真に受けていたら、ちゃんとした人間関係は作れない。“余白”や“行間”にある“本当の思いや感情”を察してこそ、人間は初めて人間らしく生きられるのです。

藤原正彦さんも同じような趣旨のことを言っていますが、『国語は国家』ですよ。国家の基礎になるものを培うのは、実用的文章ではありません。やっぱりその民族が培ってきた文学こそが国語力を豊かにし、心を豊かにしていくんだと思います」

この6月中に、新テストの実施大綱がまとまる。国語教育は、大きな岐路に立たされている。

※週刊ポスト2019年6月21日号