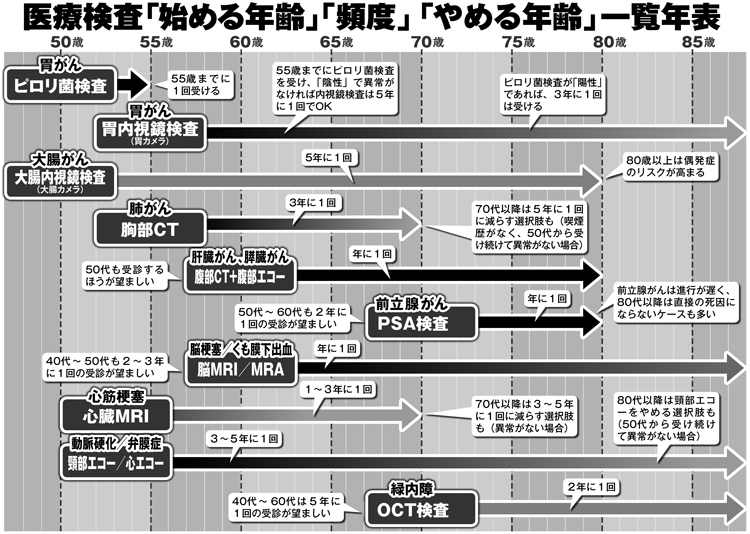

医療検査「始める年齢」「頻度」「やめる年齢」一覧

70歳をすぎたら、検査を「減らす」「受けない」ことも選択肢に入ってくる。加齢に伴い、「検査の体力的負担」「検査費用や余命との兼ね合い」などの問題が生じてくるからだ。画像診断を専門とするAIC八重洲クリニックの手塚大介医師(医学博士)がいう。

「50代後半から『胸部CT』を受け続けて異常が見つからず、喫煙歴もない場合は、医師と相談したうえで5年に1回程度の頻度に減らしても良い場合があります。『心臓MRI』も、50代から受け続けて全く異常がなければ、正常な心臓の働きが維持できている可能性が高いので、頻度を減らすことも考えて良いでしょう」

80歳以降になれば、「主治医と相談のうえ、(大腸がんを発見できる)『大腸内視鏡検査』の中止を検討しても良い」(住吉内科・消化器内科クリニックの倉持章院長)という。

「大腸内視鏡検査は、受ける前には2リットルほどの腸管洗浄液(下剤)を飲み、内視鏡を肛門から挿入する検査ですが、80代になると下剤を飲むことが困難になるうえ、腸管洗浄液によって腸管破裂などの偶発症のリスクが高まる。それまでの病歴を考慮したうえで中止を判断してもいい」

前立腺がんは進行が遅い病のため、80代以降の『PSA検査』も「かかりつけ医と相談のうえ、中止する選択肢もある」(前出・宮崎医師)という。

「備えあれば憂いなし」だが、ただ闇雲に検査を受けることは、病に対する正しい「備え」とはいえない。必要な年齢から、適正な頻度で受けることが肝要だ。

※週刊ポスト2019年8月2日号

](https://www.news-postseven.com/uploads/2025/05/01/jiji_kyusyakai03-214x142.jpg)