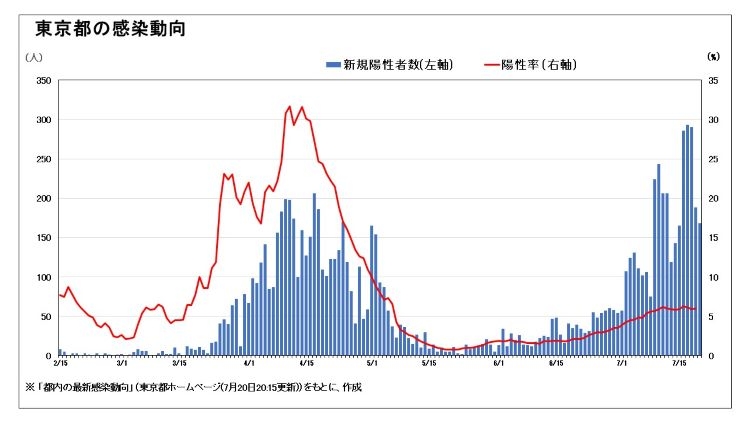

第2波ともいえる東京都の新規感染者数と陽性率の推移(7月20日現在)

度々見直されてきた「陽性率」計算方法

検査の動向を踏まえて感染拡大をとらえるうえでは、陽性率がポイントとなる。陽性率は、陽性判明数と陰性判明数の合計に占める陽性判明数の割合として計算される。

東京都は5月8日に陽性率の公表を始めた。過去にさかのぼってその推移をみると、4月は常に2桁以上のパーセントとなっており、11日には最大31.7%にまで上がった。5月に入ると徐々に低下して、1%を切る水準まで下がった。しかし、その後再び上昇して、7月19日には6%となっている。第2波の襲来を予感させる動きといえるかもしれない。

また、業種別などの集団ごとに陽性率をみることで、それぞれの集団での感染拡大の様子をみる手掛かりとすることもできる。

たとえば、6月に新宿区で医師から紹介された人を対象に行われた検査スポットでは、「夜の街」で働く人を含む飲食業の陽性率が31%にのぼり、学生や会社員等の陽性率の8倍も高かったと報じられている。

このように、陽性率をみることで検査を受けた人の中にどれぐらい陽性者が広がっていたか、すなわち新型コロナの蔓延状況をとらえることができる。

ただ、この陽性率には当初いろいろな疑問が出されていた。そして、それに対して計算方法の見直しが図られてきた。

●同じ人が何回も検査することがあるため、検査回数で陽性率を計算するのはヘンではないか?

→検査回数ではなく、検査した人の数をもとに計算することとした。

●患者が療養して、回復後に行なう陰性確認のための検査を計算に含めるのはおかしいのでは?

→陰性確認のための検査は、陽性率の計算には含めないこととした。

●抗原検査が始まってから6月16日までの間、抗原検査で陰性判定の人にはPCR検査で確定検査を行っていた。抗原検査の陰性を陽性率の計算に含めると“二重計上”になるのではないか?

→この時期の抗原検査の陰性は、陽性率の計算には含めないようにした。

●民間の機関が行う検査を含めずに、行政が行う検査だけで陽性率を計算するのはおかしいのでは?

→民間の検査機関分も含めて計算することとした。

●曜日の関係などで日々の検査数が異なると、陽性率の値が大きく変動してしまう。

→東京都や大阪府などでは、日々の結果ではなく、7日間の移動平均値として陽性率を計算することとした。