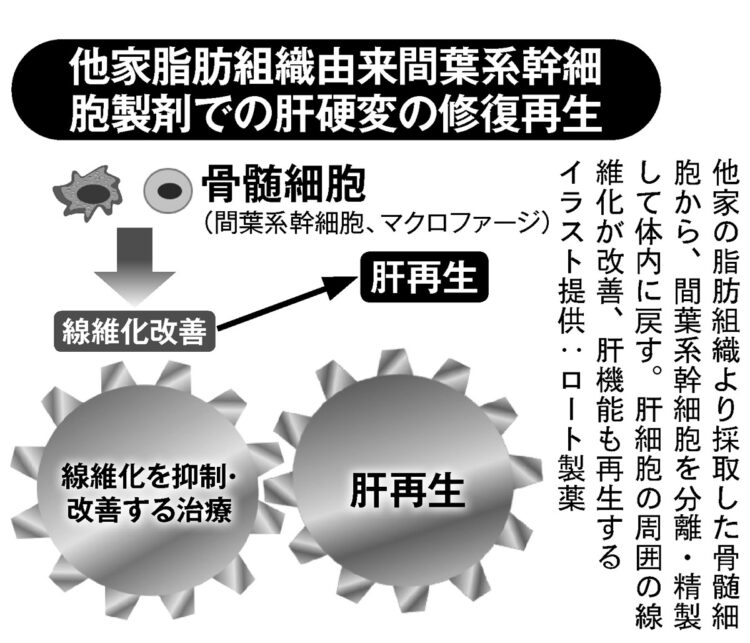

「肝硬変の修復再生」のイメージ

骨髄は骨の内部にあり、主に血液を作る組織で、幹細胞も大量に産生している。幹細胞は傷んだ臓器を修復し、必要に応じて組織の再生を促す働きもする。これを体内に戻すことで、肝臓の線維化を改善することができる。この作用を利用したのが、自己骨髄細胞投与療法だ。全身麻酔で患者の腰骨に注射針を刺し、約400ミリリットルの骨髄液を採取、体外で濃縮・精製したのち、点滴で患者に戻す。注入された自己骨髄細胞は肝臓に生着して肝細胞を取り囲む肝線維を溶かす。線維化が改善すると肝臓が柔らかくなり、機能は回復していく。

ただ自己骨髄細胞投与療法は、患者本人から全身麻酔下で骨髄液を採取するため体への負担が大きかった。その後、再生治療の研究が進み、脂肪組織から採取した細胞を使用する、他家脂肪組織由来間葉系幹細胞製剤が開発された。

「2017年から、ロート製薬の他家脂肪組織由来間葉系幹細胞製剤を使い、重症の肝硬変患者に再生治療の治験を行なっています。第1相で安全性が確認されたので、現在は第2相の治験を開始しています。間葉系幹細胞は炎症を抑えるだけでなく、免疫を抑える働きもするので、他人の細胞であるにもかかわらず、免疫抑制剤を使う必要がありません」(寺井教授)

間葉系幹細胞は細胞が産生するサイトカイン、エクソソームや成長因子などを介して効果を発揮すると考えられており、そのため現在は新型コロナによる重症肺炎を対象にした治験も始まっている。

取材・構成/岩城レイ子

※週刊ポスト2021年1月1・8日号

寺井崇二 新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野教授