昭和5年(1930年)竣工の本社兼店舗は津波で1~2階が流され、3階が真下に落ちた

本社兼店舗が建つ「内湾地区」の人たちは過去の経験から高台に逃げた

10年前のあの日も醪(もろみ)は発酵を続けていた。「電源の確保が急務だった」と菅原さん

明治三陸地震(明治29年=1896年)の津波被害を免れた場所に蔵は建てられている

復元された店舗の試飲用サーバー。自動で酒が出てくる

酔仙酒造(岩手・大船渡)──元の場所に戻れない無念を昔気質の職人が晴らす

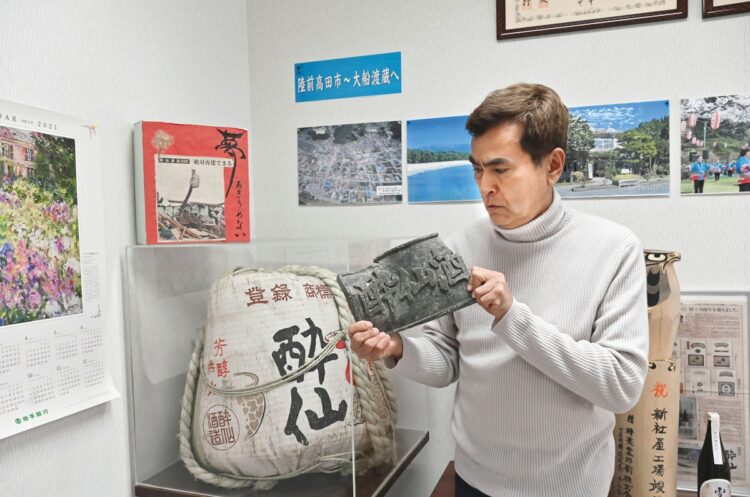

津波で引きちぎられ歪んだ社名のプレート。旧社屋から10km離れた場所で見つかった。横は支柱に引っかかっていた樽

あの日、酔仙酒造は冬の酒造りが無事に済んだことを祝う神事「甑(こしき)倒し」を夕方に控えていた。その直前に被災。当時、陸前高田にあった会社は建物全てを流され、従業員60人の内7人を失った。一番めでたいはずの日の一番悲惨な出来事。そのことを知り、なおさら胸が痛む。

陸前高田の復興の遅れを見越し、震災の翌年、同じ山系の水を使える大船渡に工場を新設した。普通は最新式の設備を導入するが、あえて自力で直せる手動の旧式を揃え、道具も極力手作り。「ウチの蔵人たちは昔気質なもので」と執行役員の村上雄樹さん(44)が苦笑いした。

フルーティですっきりした流行の酒と違い、酔仙の酒は度数が高く、重い。ロゴやラベルも変えない。そんな「震災前の日常を象徴する」酒が飲まれ続ける。人々は変わらぬ日常を求めているのかもしれない。新しくすることだけが復興ではない。